2025年是红船精神提出20周年,“开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神”一直激励着嘉兴人民不忘初心、牢记使命,在实现中国式现代化的道路上奋发进取,战胜各种困难和风险、不断夺取新胜利。 【详情】

文化是一个生命体,携带着历史的基因、传统的记忆,唯有活水不断、养分充足,才能保持旺盛的生命力。这就决定了文化是一个在传承中发展,不断守正创新、充满动态变化的过程。中华文明源远流长的历史就是绝佳的正面例证,而那些湮没在废墟里没有传下来的古老文明又证明了文脉永续并非必然。【详情】

制造业是实体经济的主体,推动制造业发展能够为中国式现代化构筑强大物质技术基础。近日,习近平总书记在河南考察时指出:“制造业是国民经济的重要支柱,推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。【详情】

作为历史文化名城的北京,自古以来很注重礼数,所以对数字文化颇有讲究。“十三”是数字世界中极为普通的一员,在中国传统文化中是一个吉祥、高贵,且颇受青睐的数字,在北京传统文化中也多有体现。今天咱们就说说数字中“十三”在北京的诸多体现。【详情】

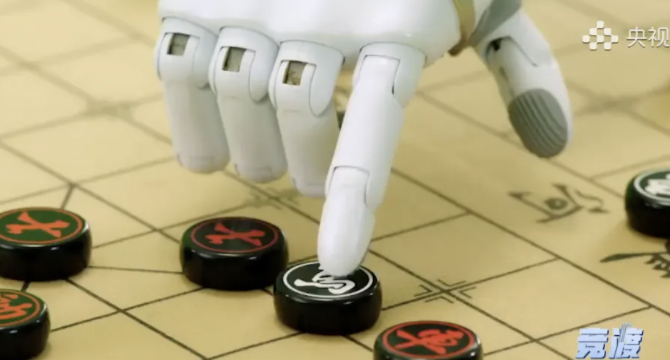

机器可以产生意识、智能,但归根结底机器智能还是人类智能的延伸,因此我们不必过于担忧,人类始终可以控制机器。这里提出了两个问题,第一,机器到底有没有意识、智能?第二,应该如何看待人类与机器的关系?列子的寓言警示我们,在科学家“献上”像人一样的机器之前,需要考虑人机如何相处的问题。第二个问题显然更具紧迫感。但第一个问题更根本,是目前争议最为激烈的问题。【详情】