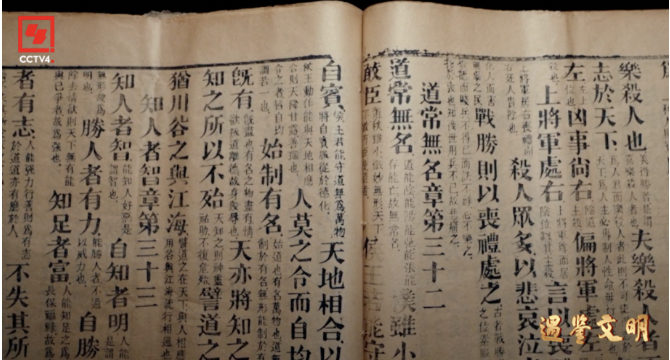

“阴阳”观念渗透在中国文化的方方面面。《诗经·大雅·公刘》有“既景乃冈,相其阴阳”,以“阴阳”象征地理方位;宋玉《九辩》有“四时递来而卒岁兮,阴阳不可与俪偕”,道出了四季更迭中阴阳的运行无法与人世悲欢同步的悲伤;杜甫《望岳》则有“造化钟神秀,阴阳割昏晓”,“造化”指的就是大自然,杜甫将“造化”与“阴阳”相对,也就把自然现象与哲理呼应起来。【详情】

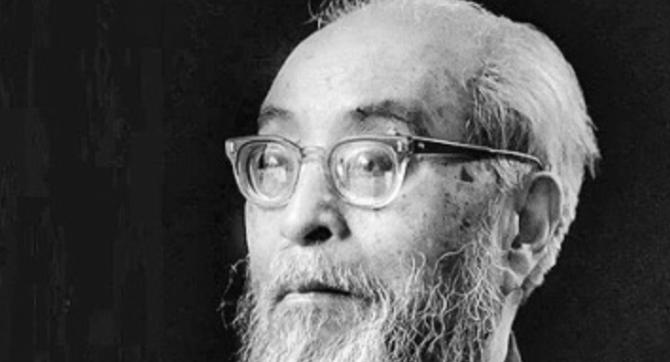

冯友兰(1895年-1990年),著名哲学史家、哲学家和教育家,曾任清华大学校务委员会主席、北京大学哲学系教授、中国哲学会理事。他一生著作颇丰,完成了解释古代中国哲学的“三史”(《中国哲学史》《中国哲学简史》《中国哲学史新编》)以及“六书”(《新理学》《新事论》《新世训》《新原人》《新原道》《新知言》),并创建了“新理学”的哲学新范式。作为近现代最具代表性和影响力的哲学家之一,他为中国哲学史建构和中国哲学发展作出了卓越贡献,其哲学体系被公认为现代中国哲学的代表成果,享誉海内外。【详情】

大一统与正统观念涉及在时间和空间的视野下对中国历史连续性、统治合法性的理解,它们既是中国历史哲学的重要观念,也是理解中国文明的关键概念。历史上儒者在面对不同时代问题时,通过对大一统和正统等观念的诠释,深刻地影响了王朝的政治实践和秩序建设,使得中华文明具有突出的连续性特征。【详情】

“凡贵通者,贵其能用之也”这句话出自《论衡·超奇》,是东汉时期思想家王充所言。这句话的含义是:真正宝贵的知识,不在于它的数量和深度,而在于能否运用到实践中去,解决实际问题。这句话的核心要义在于强调知识的价值不在于其抽象的理论累积或深度探索,而在于能否转化为推动社会进步、解决实际问题的力量。【详情】

孔子是中国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人。孔子首创私学、杏坛设教、有教无类、因材施教,打破了古代“学在官府”的教育垄断,开创了古代社会“学移民间”的先河。孔子教学尽管包括射、御、数等部分知识与技能性的内容,但侧重点是“文之以礼乐”的道德教化,目的是实现“人文化成”。【详情】

一百多年前,当西方哲学进入中国,中国的文人学者纷纷将之视为解决当时中国思想文化困境的法宝。一时间,中国传统圣贤之学与西方智慧之学的相遇,促使“哲学”替换了“经学”,成为大学的学科门类。然而,自1912年北京大学“哲学门”诞生以来,“中国哲学”这个名称就始终处于各种争论之中,时至今日依然时有讨论。【详情】