新秧歌运动是抗日战争时期在陕甘宁边区兴起的一项革命文艺运动。作为中国共产党领导下的文艺革新实践,新秧歌运动不仅是民族艺术的一次觉醒,更是文艺深深扎根人民、服务人民的生动写照。新秧歌运动改造了传统秧歌形式、融入了革命内容,在边区的宣传动员和社会教育中发挥了重要作用,是新民主主义革命时期我们党开展文艺建设的一个优秀范例。 【详情】

在历史的长河中,总有一些身影默默无闻却功勋卓著。毛泽东指出:我们要消灭敌人,有两种战争,一种是公开的战争,一种是隐蔽的战争。周旋在虎穴狼窝,隐蔽战线的残酷常人难以想象。然而,为换山河无恙、人民解放,一批批我党地下工作者冒死前往。吴石就是这样的人。他身着国民党中将军服,以隐蔽身份战斗在敌人“心脏”,用非凡的勇气与智慧,为我党的事业作出突出贡献。他本可功成身退,却为实现祖国统一坚定选择“若一去不回,便一去不回”,诠释了信仰最纯粹的模样。【详情】

鄂豫皖苏区是土地革命战争时期中国共产党领导创建的以大别山为中心地区的革命根据地,也是仅次于中央苏区的全国第二大革命根据地。自创立之初,该根据地就处于国民政府的军事“围剿”和经济封锁之中,物资严重匮乏,军民生活异常艰难。为了克服财政困难,保障革命战争及各项事业的需要,党和苏维埃政府发起了节省运动。河南省档案馆珍藏着一组关于鄂豫皖革命根据地开展节省运动的档案资料,包括《集中财政注意节省》《各机关每日吃稀饭一次以资节约的决定》等,翔实记载了红色政权在创立之初勤俭节约、克服困难的生动实践。【详情】

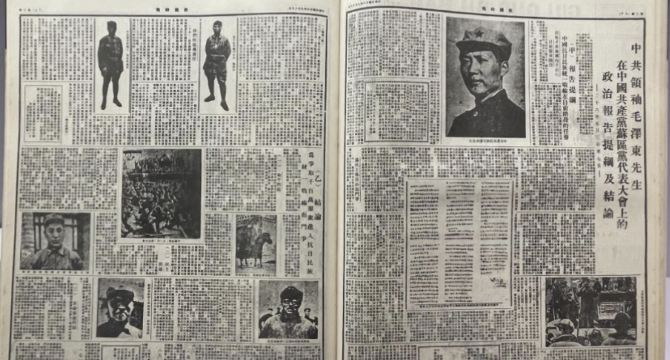

东北抗日联军作为抗战时期党在东北地区领导的抗日武装力量,在长期对日斗争中,由于面临的斗争形势异常复杂严峻,需要持续通过开展思想政治工作来增强部队战斗力、应对内外挑战。《救国时报》作为党在海外创办的政治性报刊,其办报理念充分体现了党的革命理论与策略,是东北抗联开展思想政治工作的重要载体和独特缩影,从《救国时报》的报道文章以及传播用途,可以在很大程度上看出东北抗联思想政治工作的重要经验。【详情】

为祖国的崛起乘风破浪 ——《破浪:钱学森的回国历程(1950—1955)》中的几则故事

2025年是人民科学家钱学森回国70周年。近期出版的《破浪:钱学森的回国历程(1950—1955)》(中共党史出版社出版)一书,利用最新解密的中美一手档案,多角度补充了一些不为人知的故事,还原了钱学森跌宕起伏的回国历程。【详情】

当尘封的历史被电视剧《沉默的荣耀》层层剥开,吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等烈士的形象卓然屹立,呼之欲出!观众为之感动、景仰、慨叹、探究,一时间,75年前的英灵,重新回到了我们的生活之中! 吴石,这位国民党的高官,当年为什么选择了与中国共产党同行?为什么大义凛然地走向刑场?今天,特将由他的莫逆之交何遂先生后代所提供的回忆和诗文加以编辑呈现于此,希望有助于广大读者从更多方面了解这位革命烈士的家国情怀和诗书气质。 【详情】