通州区位于北京市东南部,京杭大运河北端,以“漕运通济”著称。元至元二十九年(1292年),郭守敬主持开凿了自大都城至通州的通惠河,通惠河从此成为漕运的咽喉要道,钱粮物资源源不断地运向国都,即“北京城是漂来的”。运河漕运,国脉所系,历朝视通州为肘腋,于是通州有了“乃九重肘腋之上流,六国咽喉之雄镇”的美誉。【详情】

盛唐,京都的皇室、宫廷、贵族比唐初增加两倍以上,形成了"中原释来,漕吴而食,辇越而衣"的依赖程度。而当时义亭埭是唯一一个通达北方的水运口子。粮食和各种物资如在这里被卡住,运不到长安京都,京都人就会没饭吃,无衣穿,无盐税钱可用。在这紧迫时刻,路宣远奉命设"长安亭",建"长安闸"。【详情】

南运河是京杭大运河的一个组成部分,在九宣闸南两公里处由河北省流入天津,经静海县和西青、红桥两区后注入海河,河长84.3公里。由于天津是运河的中转枢纽,因此历史上运河岸边设有钞关、盐关,在其附近还有众多的银号、钱庄,很多会馆也集中在三岔河口运河两岸,天津总商会也在附近。【详情】

西沽是个具有悠久历史和深厚人文精神的文化聚落。元朝定都北京,为推进南北交通漕运,潞水(今北运河)成为天津通往大都的必经之路;西沽一带成为南北漕运的重要枢纽。【详情】

淮安地处苏北腹地,淮河下游,自古以来便是“天下之中,北达河泗,南通大江,西接汝蔡,东近沧溟”(明·席书《漕船志》)。鼎盛时期,淮安是全国漕运、河道治理、粮食储运、盐榷税务、船舶制造的“五大中心”。明清时期,淮安与苏州、杭州、扬州并称为运河沿线四大都市,有“运河之都”之称。大运河淮安段四季分明,风光秀丽,再现“壮丽东南第一洲”的乐章。【详情】

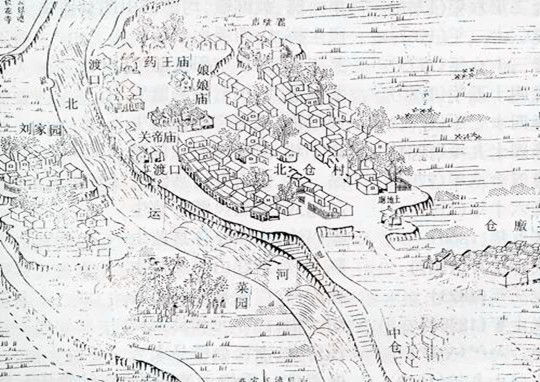

西沽是个具有悠久历史和深厚人文精神的文化聚落,元朝定都北京,为推进南北交通漕运,西潞水(今北运河)成为天津通往大都的必经之路。西沽一带成为南北漕运的重要枢纽,并在此设码头、粮栈及派驻军队守护。明朝初期,燕王扫北,南方江浙等地漕运者开始移民定居西沽,成为该地首批居民。【详情】

淮安地处苏北腹地,淮河下游,自古以来便是“天下之中,北达河泗,南通大江,西接汝蔡,东近沧溟”(明·席书《漕船志》)。鼎盛时期,淮安是全国漕运、河道治理、粮食储运、盐榷税务、船舶制造的“五大中心”。明清时期,淮安与苏州、杭州、扬州并称为运河沿线四大都市,有“运河之都”之称。【详情】

清代中叶,负责漕运的朝廷命官杨锡绂等人,曾在京杭大运河枣庄段的万年闸附近,建有纪念明代三位开挖泇运河(即枣庄段运河)功臣的“三公祠”。由于年代久远,这座运河文化的标志性建筑,在炮火硝烟中湮灭,成为枣庄人文遗产的缺憾!今天,我们在对枣庄段运河的历史进行解读时,应该关注“三公祠”,钩沉和发掘其中的精神遗产,深化运河文化研究。【详情】

大运河与通惠河交汇的北关闸处,有一大光楼,又称验粮楼、坝楼。始建于明朝嘉靖七年(公元1528年),明清两朝,朝廷户部坐粮厅官员在此验收漕粮。清光绪二十六年(1900年)“庚子之乱”八国联军焚烧大光楼,随着漕粮改由火车运输,漕运荒废,石坝废弃,大光楼不复存在。2005年通州区政府疏通大运河,用三年时间复修验粮楼,2008年一座崭新的验粮楼重新伫立在大运河畔。【详情】

来自江南的可装载数千石(每石约合60公斤)粮食的大型漕船,由三岔河口北上,可借涨潮毫不费力地行至尹儿湾一带。但是由于“潮不过杨”,杨村以北则水浅、航道窄,大型漕船无法继续前行,只能将漕粮就地卸下暂存起来,然后再改换为小型驳船拖运进京。另外,朝廷用于赈灾的粮食,也需要存储在交通便利的三岔河口一带(史称“截漕”)。【详情】

多少年来,一批批的庄稼人从运西走出来,从渡口走到运东,又从运东走向全国,承载了多少庄稼人的希望。如今随着运河大桥的建设,公路的修通,渡口也终将成为历史,但是渡口永远不会走远,它会长驻在我们的记忆里。【详情】

随着运河涛声的消逝和战争硝烟的弥散,柳孜也成了淮海大地上一个幽静的集镇,然而其繁华虽落,历史没有断失;其河道虽湮,文明没有消失。就在不经意中,漫漫尘沙所湮没的运河码头的发掘,让当年小桥流水和集市繁华的柳孜又重新散发出耀眼的光辉,成为世人瞩目的一个焦点。【详情】

淮北人的眼前虽然没有了运河的身影,但我们对运河的怀恋和向往将伴随着整个生命历程,因为我们的生命之根在运河里,我们的本性和运河是相融的。我体会到了大运河双重结构的生命本质和兼收并蓄的立世胸怀:洪涛与微波,狂暴与温柔,清澈与浑浊,怒吼与低唱,都在这里冲突着、交织着。【详情】

通运桥位于北京通州张家湾镇。因横跨萧太后河上,又俗称萧太后桥,原为木桥,明神宗时建石桥。万历三十三年(1605)十月建成,名"通运"。清咸丰元年曾重修。桥南北向,全长13丈,宽3丈;两边设石栏,一色青砂岩,每边各有雕狮望柱22根,神态各异,浮雕宝瓶栏板21块,瓶纹有别;长方块花岗岩横砌金刚墙,现仅存石桥与残垣一段。 【详情】

在天津,北运河、南运河和海河的交汇之处,名为“三岔河口”。它见证了天津的城市演变与发展,因此多年来流传着这样一个形象化的说法“三岔河口——天津的摇篮”。【详情】