来源:前线理论圈微信公众号 发布时间:2024-08-21

2024年7月27日,联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。这一决定不仅是对北京中轴线深厚历史文化底蕴的高度认可,更是对中华文明独特魅力的全球展示。北京中轴线申遗成功,标志着这一蕴含数千年中华文明精髓的建筑群体,将在传承与弘扬中华传统文化、促进国际文化交流、激发公众对文化遗产的保护意识等方面作出更多贡献。

以轴兴文,见证时代发展

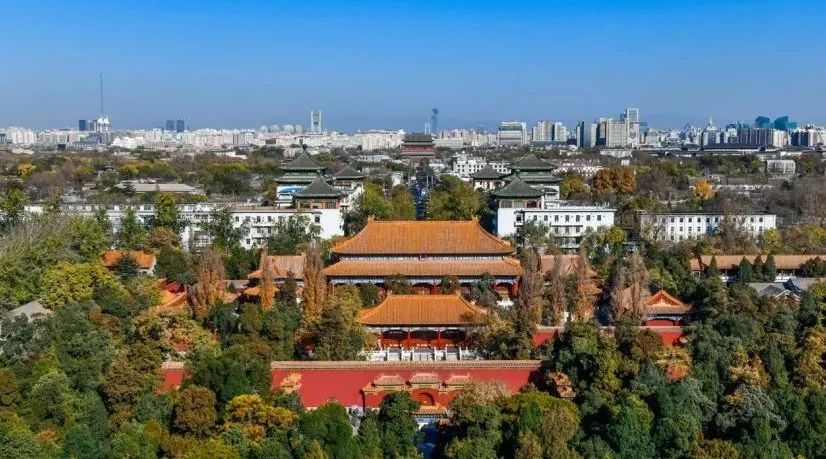

北京是一座拥有3000余年建城史、870余年建都史的历史文化名城。北京中轴线始建于13世纪的元大都,成型于16世纪。那些在时代更迭中逐渐形成的秩序井然的城市建筑群,是中国古代都城中轴线的代表与集大成之作,更是北京城市的脊梁与灵魂。

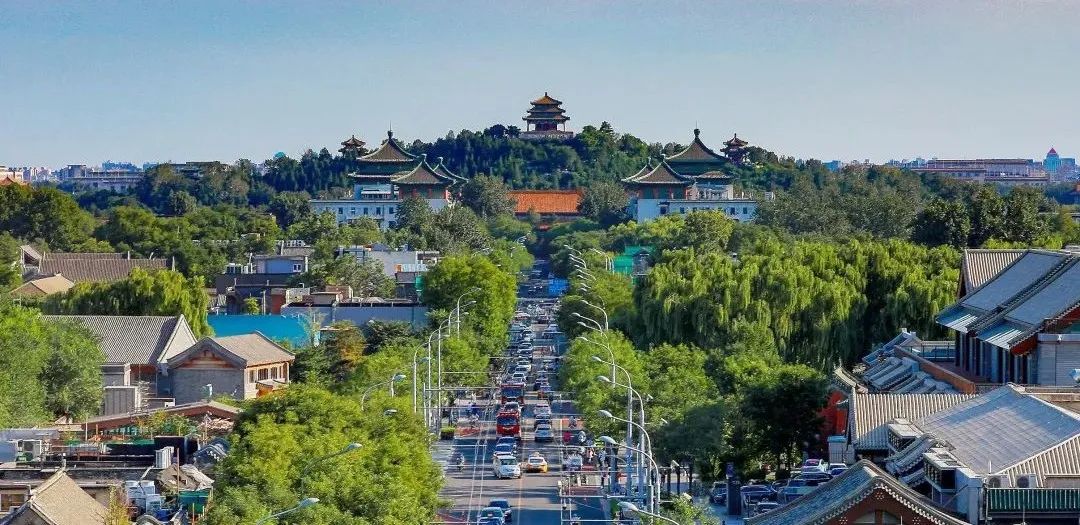

1951年,梁思成先生在《人民日报》发表《我国伟大的建筑传统与遗产》,提出“北京在部署上最出色的是它的南北中轴线……蕴含了优秀的传统文化,世界上没有第二个城市有这样大的气魄,能够这样从容地掌握这样的一种空间概念。”在他的另外一篇文章《北京——都市计划的无比杰作》中,梁思成先生又强调“北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生”“无论东方、西方,再没有一个民族对中轴线对称如此钟爱与恪守”。中轴线不仅担负着北京城市空间格局的建设功能,也承载着丰厚的中华历史与传统思想文化。

中轴线作为中华优秀传统文化的集大成者,已形成鲜明的中华文化符号,为构筑中华民族共有精神家园、推进中华民族共同体建设注入强大文化力量。

比如,中轴线上的古代皇家宫苑建筑景山、故宫、端门以及古代皇家祭祀建筑太庙、社稷坛、天坛、先农坛等,皆以中正和合为特点,体现择中立国的中庸之道以及象天法地的天人合一智慧。

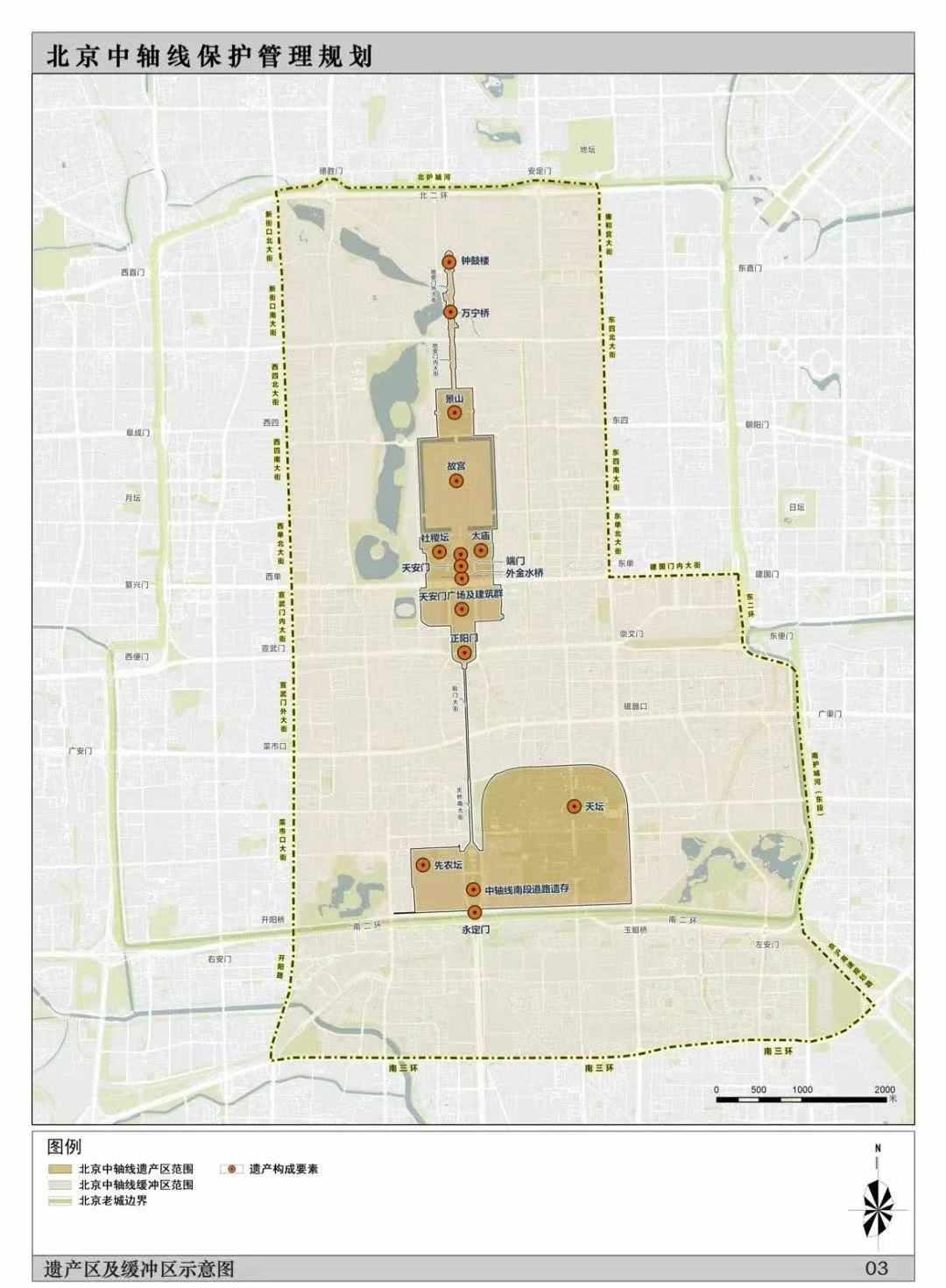

再比如,古代城市管理设施钟鼓楼、正阳门、永定门等强调了与时偕行、顺势而为的时间观念以及面朝后市、左祖右社的城市布局。而作为国家礼仪和公共建筑的天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群,在中华人民共和国成立后成为了国家举行重大政治活动的场所。广场上的人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、中国国家博物馆以及人民大会堂等,都是为了纪念革命先烈与伟人、展示国家历史、彰显人民当家作主而建造的,这些无疑都彰显着中华文化的突出特性。

北京中轴线正是以文化自信传承城市历史文脉,见证了中华民族将文明精神融入都城形态、建筑环境的创造过程,深刻反映了中华文明中关于秩序审美、人与自然和谐共生等方面的文化精神,影响着当代北京城市的可持续发展。

由古观今,推动旧城保护

北京中轴线展现了古都历史文化发展的深厚底蕴,也关乎道德教化、风俗民情乃至社会发展等各个方面。近年来,北京市以中轴线申遗为抓手,推动老城整体保护和有机更新。北京中轴线串起了首都功能核心区3处世界遗产、11处全国重点文物保护单位、2处市级文物保护单位和缓冲区514处各级文物。因此对中轴线文化遗产进行考古发掘及展示,加强“城之源”“都之源”研究,从而构建文物和文化遗产的全域保护体系,是中轴线申遗所呈现的北京经验。

具体而言,在研究文献档案的基础上,进一步加强中轴线的考古发掘,推进对北京中轴线历史沿革的理解和认识,加强文物保护工作的力度。针对永定门御道遗址考古,提升保护级别,实施遗址保护与展示工程。针对正阳桥遗址、天桥遗址等地,结合考古发现和周边环境研究,创新遗址阐释方式,更好地展现中华优秀传统文化在北京中轴线上的物质实证。对金中都外城护城河、城墙、马面、顺城街道路等外城城墙体系的科学考证,特别是对其形制结构和营建方式的考证,为复原金中都结构布局和城市面貌提供了重要考古资料,实证了金中都城的建制沿革。为配合故宫造办处旧址环境整治工程,故宫考古研究所、故宫博物院考古部持续对造办处旧址进行全面系统的考古发掘和研究工作,从而更加确认造办处旧址的确切位置,还原了历史真实。

此外,通过对北京中轴线的考古发掘和深入研究,还进一步深化了跨领域多学科的集智攻关,带动了北京旧城的整体保护。例如,推动和保证了先农坛庆成宫整体院落腾退等48项重点任务顺利完成,使社稷坛等15处遗产点重新焕发生机。这些把老城区改造提升同保护历史遗迹、保存历史文脉有机统一起来的举措,既改善了中轴线沿线居民的人居环境,又保护了历史文化遗产,使得文物考古成果更多地惠及人民,探索出文物和旧城保护工作的新模式。

活态传承,助力首都发展

习近平总书记指出:“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”所谓“活态遗产”,意味着此遗产仍处在生命延续的过程当中,其遗产价值和遗产形态也都处于形成、发展和变化的过程中。2009年,国际文物保护与修复研究中心在《活态遗产保护方法手册》中正式定义了“活态遗产”。2018年,联合国教科文组织总部文化部门“非物质文化遗产科”更名为“活态遗产处”,也使得“活态遗产”广泛运用于国际文化治理领域。

首善之区,当领风气之先。北京中轴线不仅是空间布局的核心,更是增强首都人民文化自信、引领新时代首都文化发展的重要引擎。它串联起众多文物古迹、历史街区、文化景观,囊括了手工艺、商业老字号、无形的习俗以及普通百姓的生活方式,清晰地构建了一个文化精神和价值观念的表达体系,凸显出中轴线生生不息的“活态遗产”性质,展现了强大的生命力。它既承载了中华历史文化,又通过活化利用、公众参与等方式反映了城市的变迁与发展,体现了历史文化与现代生活的深度融合。

对于中轴线这一“活态遗产”,要坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,不断完善中轴线地区的可持续发展、保护整治、旅游开发、合理再利用,打造文化遗产保护高地,使“活态遗产”保护的成果与现实生活紧密相连,真正惠及民众,从而提高民众参与文化遗产保护工作的积极性。北京中轴线历经沧桑,然而其精神内核与文化底蕴却历久弥新。在保护中轴线文化遗产的同时,我们更应秉持守正创新之精神,将中轴线打造为中华文化和首都文化高地,让文化遗产更好融入现代生活,使其在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

和合共生,促进文明互鉴

中国是世界遗产大国,目前拥有世界遗产总数达59项,位居世界第二。其中包括40项世界文化遗产、15项世界自然遗产、4项世界文化和自然双遗产,此外还有非物质文化遗产代表作43项。

而北京现有世界文化遗产资源8项,包括北京中轴线、长城、北京故宫、周口店北京人遗址、颐和园、天坛、明十三陵及大运河。正如《礼记·中庸》所言:“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”各国间相互依存、共同发展的理念,强调了文明之间的和谐共生与合作共赢。北京中轴线,不仅是北京城市的脊梁,更是连接不同文化、促进人类交流与合作的桥梁。

新列入世界遗产的北京中轴线,不仅是中华文明历史连续性的伟大见证,更是北京向世界打开的一扇感知中国文化的窗口,彰显了中华民族现代文明的新形态。

具体而言:一方面,随着申遗工作的稳步推进,天安门广场地区得到了综合整治,长安街的空间秩序得到了优化,传统国事活动区域的环境品质不断提升。同时,中轴线在国际交往场景中的活化利用日益增强,沿线推出了诸多熔铸古今、汇通中外的文化成果,更好地展示了国家形象和首都魅力。另一方面,通过深入挖掘和展示中轴线的多重价值,有助于推动中华文化的创新和发展,向世界展示一个全面真实的古代中国和现代中国。通过北京中轴线,不同国家和地区之间将开展多方面的文化交流与合作,增强各国人民的友谊,有力推动世界文化的多样性和共同繁荣,为构建更加和谐的世界文化格局作出积极贡献。

在2023年的文化传承发展座谈会上,习近平总书记发表重要讲话,深刻提出并阐述了中华文明的五个突出特性:连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。而北京中轴线,这一承载着中华历史文化深厚底蕴的瑰宝,正是充分彰显这五大特性的生动例证。

北京中轴线不仅是中华灿烂文明的忠实记录者,是理解和传承中华文化的载体,更是我们坚定文化自信、推动文化繁荣发展的重要基石。北京中轴线申遗成功,再次向世界贡献了古都保护、可持续发展的中国案例,也在多方面展现了中华文化的强大生命力。在这个新的起点上,北京将继续以老城整体保护带动城市更新发展,使“古都之脊”绽放时代新韵、焕发勃勃生机。

(来源:前线理论圈微信公众号,文章原载于《前线》杂志2024年第8期;作者:陈欣雨,中共北京市委党校(北京行政学院)哲学与文化教研部副教授;图片来源:人民日报客户端)