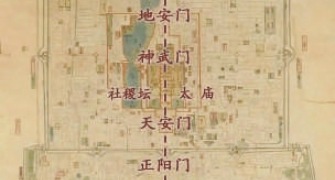

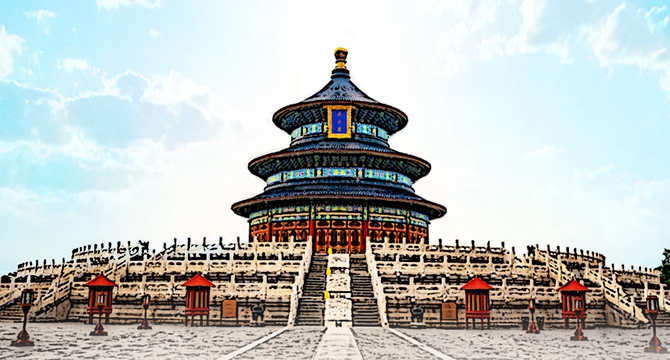

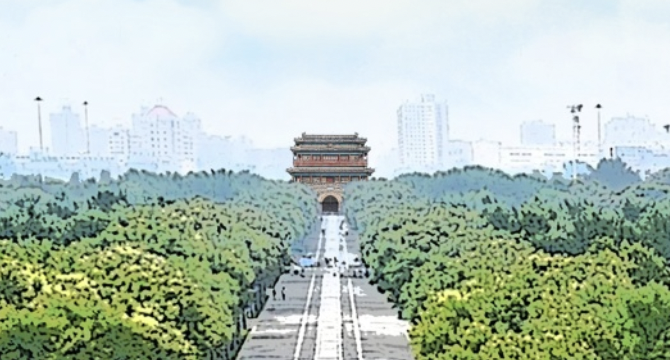

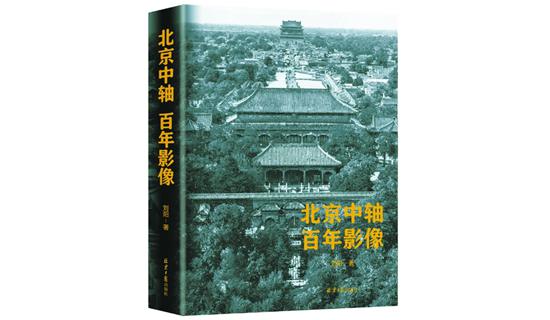

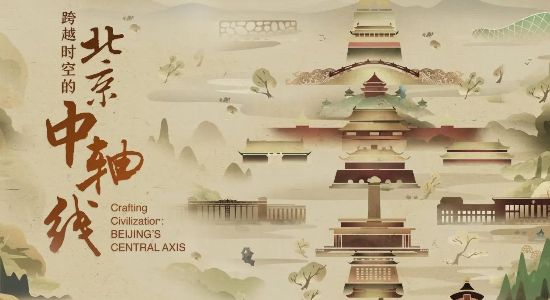

在北京城中心,有一条从钟鼓楼到永定门,纵贯老城南北,长达7.8公里的中轴线。它肇始于元,距今750余年,是中国现存最完整的传统都城中轴线建筑群。

经北京市政府常务会议审议通过的《北京中轴线保护管理规划(2022年—2035年)》(以下简称《规划》),1月28日起正式公布实施。此次《规划》的出台对于进一步促进规范北京中轴线管理、加强保护具有重要意义,同时也为我国文化遗产保护领域提供了可借鉴的经验和示范样本。未来十二年,北京中轴线保护怎么做?一起来了解!

2024年7月27日11时15分,在联合国教科文组织第46届世界遗产大会上,“北京中轴线中国理想都城秩序的杰作”成功被纳入《世界遗产名录》。本文从北京中轴线的由来、方位以及空间特性等几个方面逐一介绍,力图带大家了解北京中轴线的构成要素、保护原则。