来源:“我身边的运河故事”征集发布活动办公室 发布时间:2018-03-26

秋天,是丰收的季节,也是古时江南征收漕粮的时节。元朝定都北京后,为保证大都城粮草供应,明确规定了漕运行程的期限。江南粮食的征收一般在每年十月开始,征收后进行装载,十二月沿大运河北上,第二年二月到达淮安,三月至山东,四月至通州。漕粮运至通州张家湾,再经通惠河转运至大都城。通州作为北京漕运的港口,境内有北运河、通惠河等多条运河,河道两岸码头密布,而众多码头中有两处最为核心,一处为张家湾码头,另一处为土坝石坝码头。

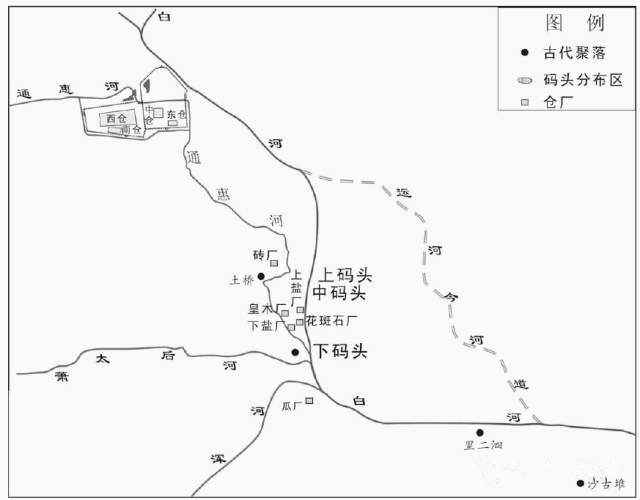

相比于世人熟知的张家湾码头,土坝石坝码头则鲜有人知晓,不过这并不能掩盖住这处古老码头昔日的光辉。古时通州民谣有云:“穷南关,富北关,吃吃喝喝是东关”,其中的“富北关”即是土坝石坝码头所在地,繁忙的货物集散码头为其带来了无尽的富庶与繁华。土坝石坝码头和张家湾码头为通州最重要的码头,但两处码头并非建于同一时代,张家湾码头比起土坝石坝码头则要更早一些。辽代时开凿的萧太后河在张家湾汇入北运河,张家湾由此开始了作为漕运码头的历史。元朝时,伟大的水利工程专家郭守敬开凿的通惠河也在张家湾汇入北运河,南方的漕运船只在张家湾经通惠河,直抵大都城,这也进一步强化了张家湾的水利枢纽地位。不过由于元末通惠河缺乏修缮,逐渐淤塞,明初时,通惠河已无法通航。自南方运来的物资只能运抵至张家湾,再陆路转运至京城,张家湾随之成为各种皇家物资的集散中转地,繁盛一时,各种码头、仓厂应运而生,如客运码头、漕运码头、皇木厂、砖厂、花斑石厂、盐厂、铁锚厂……(图1)。

图1 明初至嘉靖七年(1528年)以前通州运河水系格局与码头分布

(图片来源:陈喜波,韩光辉《明清北京通州运河水系变化与码头迁移研究》)

由于张家湾至京城的陆路艰辛,开销极大,明代仍然不遗余力地疏浚通惠河,修闸置坝、拓宽河道,意图加强物资运输能力以减少陆运开销。明嘉靖六年,巡按直隶监察御史吴仲上奏重开通惠河。获准后,吴仲吸取了以前工程失败的经验,在通惠河水源上游广收北山、西山诸泉水,又拦截沙河、温榆河水,使水势增大,保证运河有充足的水量,同时以大通桥为起点,沿运河向东整治河道,至普济闸时,放弃了元代通向通州城南的河道,打通了元代淤塞的通州城北闸旧河道,使通惠河在通州城北直接汇入北运河。为保证有足够的水量行驶漕船,吴仲将元代二十四闸改为五闸二坝,实行驳运制,每闸处设置搬运处,配备驳船,让下游粮船沿河道逐段向上递运(图2)。此次河道整治工程较为成功,此后通惠河航道,一直畅通无阻,这种状况一直延续到清末。

图2明代通惠河及五闸二坝

(图片来源:陈喜波,邓辉《明清北京通州城漕运码头与运河漕运之关系》)

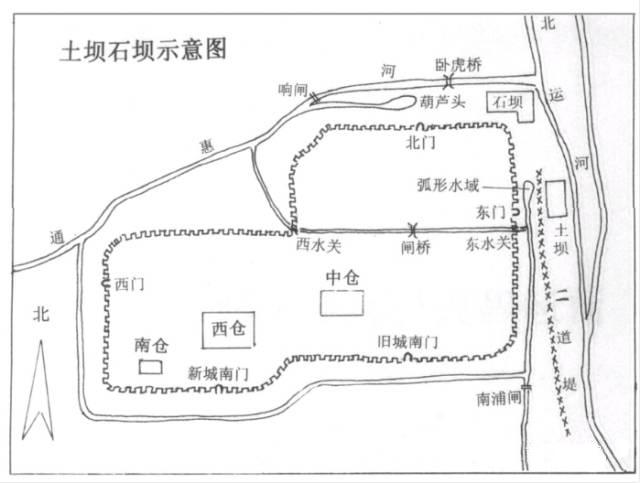

此次通惠河改道保证了漕运的顺畅,同时也带来了漕运码头的变化。改道后的通惠河在通州城北直接汇入北运河,南来的漕船行至张家湾时不必再停船靠岸,可沿北运河直抵通州城。吴仲在改造通惠河的同时,也在下游河口处修筑了两处堤坝码头,用来卸运漕粮,这两处码头便为土坝、石坝码头(图3)。石坝码头位于通州旧城北门外,西靠通惠河末端河道葫芦湖,东面北运河,北临通惠河泄洪河道。码头为条石砌成,由此得名石坝码头。码头长约60丈,宽约11丈,砌台阶108步,台阶延伸至北运河,以方便漕船驳岸。土坝码头位于通州旧城东门外,北运河西岸(今东关大桥西段迆北的土坝街),以木排桩挡土夯筑而成,结构和石坝完全不同。排桩挡土岸,既防河水冲涮改易,又便漕船靠岸卸粮。嘉靖《通州志略》记载:“土坝一处,在州东城角防御外河。通仓粮米就此起载”。两处码头位置和结构有很大的不同,在功能上也有明确的分工。石坝码头主要是接受南来的白粮,白粮为应征得漕粮,多为质地较粗糙的白米,也称军粮,供作骑兵军饷、旗人俸米。漕船在石坝停岸后,由脚夫将粮食搬运上岸后,再运至葫芦湖中的驳船上,经通惠河驳运至京仓存储。土坝为皇粮码头,主要接受由其他稅项征收改兑而来的漕粮,这类漕粮多为质地精细的白米,也称白粮,主要供应朝廷和军官需用。白粮由土坝码头验收后再转运通州城内的专用皇仓——南仓、中仓和西仓。转运线路有两条,最初漕粮自土坝卸载后,自通州城东门入城,经过东大街、北大街运至通州各仓,另一条是万历年间开通的水路——通州护城河。粮食被搬运至码头之南的护城河北端的剥船上,经由通州东护城河和南护城河运至大运中仓和大运西仓。土坝卸载的粮食存至通州各仓后,后期再陆路运至京城,这样就和通惠河上运送的漕粮形成“水路并进”的格局。

图3土坝石坝示意图

(图片来源:北京市通州区政协文史资料委员会《古韵通州》)

土坝石坝码头基本承担了明清时漕粮转运的任务。明成化年间朝廷征收的漕粮固定额为400万石,其中正兑粮米330万石,经石坝转运,改兑粮70万石,经土坝转运,石坝“每日行粮三万石”,而“土坝半之”。其后清代漕运规模也基本与此相同,道光之后,略有减少。为保证漕粮的正常运转,明清时朝廷都有设立的相关官员,专管通州漕粮事物。两处码头上建有诸多仓房,以保证漕粮转运。如石坝上建有大光楼一座,俗称“验粮楼”,为验粮官员休息处所,大光楼以北建有督储馆和祭祀吴仲等人的崇报祠。土坝石坝上还建有号房和袋厂,号房主要用来暂时储存漕粮,袋厂主要提供粮袋,以便装运漕粮入京。土坝石坝码头上,每天都有众多装卸漕粮的搬运夫,最多时达五千人,这些人皆为临时雇佣,忙时聚集在码头各口,听候“把头”差遣分派。码头周边则遍布各种小吃摊铺、茶肆、酒馆,专供码头各色人等。

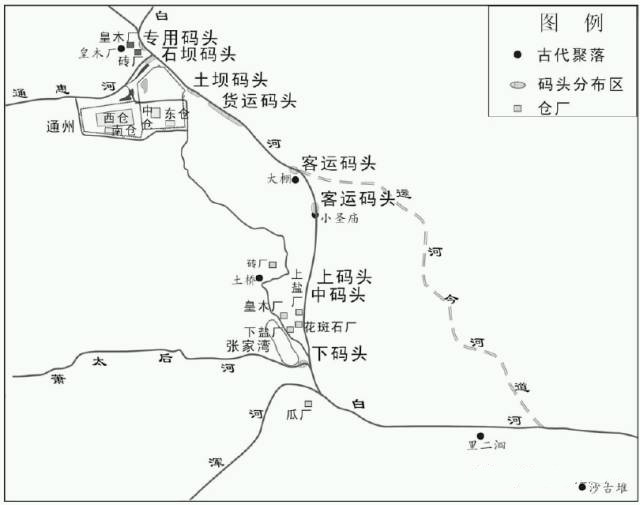

漕运的兴盛还催生了其他码头的兴建,最出名的则是皇木码头和金砖码头,对应的就是皇木厂和砖厂(虽与张家湾的皇木厂和砖厂同名,不过他们并非一处)。自嘉靖年间通惠河改道后,通州城取代了张家湾成为北运河新的水运枢纽。京城宫殿、园囿、陵墓建设所用的皇木、金砖不再存储在张家湾,而是直接运至通州北关存放,这样在通州北关就出现一个新的皇木厂和金砖厂。

在土坝以南的河沿还分布着若干码头,主要为民用的客货码头。明代时,为避免商船、民船和漕船争抢河道码头,土坝码头南百米外专门立有一个黄色亭子,作为漕运和客货船泊岸的分界线。亭内立碑,碑文上明确规定凡客货船只能在黄亭子以南靠岸装卸,一律不得越过黄亭子北上。黄亭子以南的码头主要为货运码头和客运码头,其中货运码头在今东关大桥的运河西岸,长约一千米,凡由淮河流域各省运来的麦、稻、杂粮商船皆在此靠岸卸载,码头周边也开设了多家麦子店,专门进行代贮、经营粮食业务。码头上还有供装卸零星货物的泊岸和供装卸大件笨重物品的泊岸。

在货运码头南侧,今小圣庙村至大棚村一带为客运码头,因小圣庙内供奉有潞水河神,来往船只经过此地时,皆下船上香,以祈求平安,久而久之形成了一处客运码头,并演变成小圣庙村落。大棚村客运码头的形成则是因村内关帝庙,来往船客皆在此上香饮茶,等待车船,逐步成为客运码头(图4)。

图4明嘉靖七年(1528年)至清嘉庆十三年(1808年)以前通州运河水系格局与码头分布

(图片来源:陈喜波,韩光辉《明清北京通州运河水系变化与码头迁移研究》)

土坝石坝码头及散布在运河两岸的码头,为运河上南来北往的货物集散提供了便利的条件,也给通州带来了活力和繁盛。每至春暖花开、冰融河开之际,来自南方的漕运船只,便浩浩荡荡地如期而至,沉寂一个冬天的土坝石坝码头随之迎来了喧闹的时节。大大小小船只首尾相继等待靠岸卸载,码头上的搬运夫来来往往,忙的热火朝天。随同漕船而来的还有大大小小的商船、货船,运载着南方各省的百货、皇家的建材、来往商旅船客,挤满了运河沿岸的各个码头。旺盛的物资集散使通州成为繁华的集市。《长安客话·潞河》中记载:“自潞河南至长店四十里,水势环曲,官船客舫,漕运舟楫,骈集于此。弦唱相闻,最称繁盛”。

漕运的繁盛一直持续到清末,随着漕政腐败,河况日下。咸丰年间太平天国军将大运河截断,漕运一度中止,其后八国联军侵华,又给漕运造成一定的损害,在天灾人祸等各种因素作用下,京杭漕运不可避免的走向了衰败。不过由于海运的发展,通州码头在航运中仍然发挥着重要作用。直至民国年间,铁路、公路等近代交通方式兴起,北运河停漕,土坝石坝码头漕运功能彻底丧失,运河沿岸的各个码头也随之衰败、废弃。

近代时,随着城镇的发展,通州漕运码头多被掩埋、拆毁,遗迹大多已不可寻。今天的石坝码头已荡然无存,原址上有一处新建的石坝遗址公园和复建的大光楼,码头西侧的葫芦湖成为一处杂草丛生的荒坑(图5)。土坝码头上现为民居,而土坝石坝上下的其他码头,如今也剩下了皇木厂、金砖厂、小圣庙等地名。

图5今大观楼和西海子葫芦头(图片来源:作者自摄)

作者:周坤朋 单位:北京建筑大学水文化遗产团队

(本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动办公室来稿。)