来源:《北京纪事》 发布时间:2025-10-19

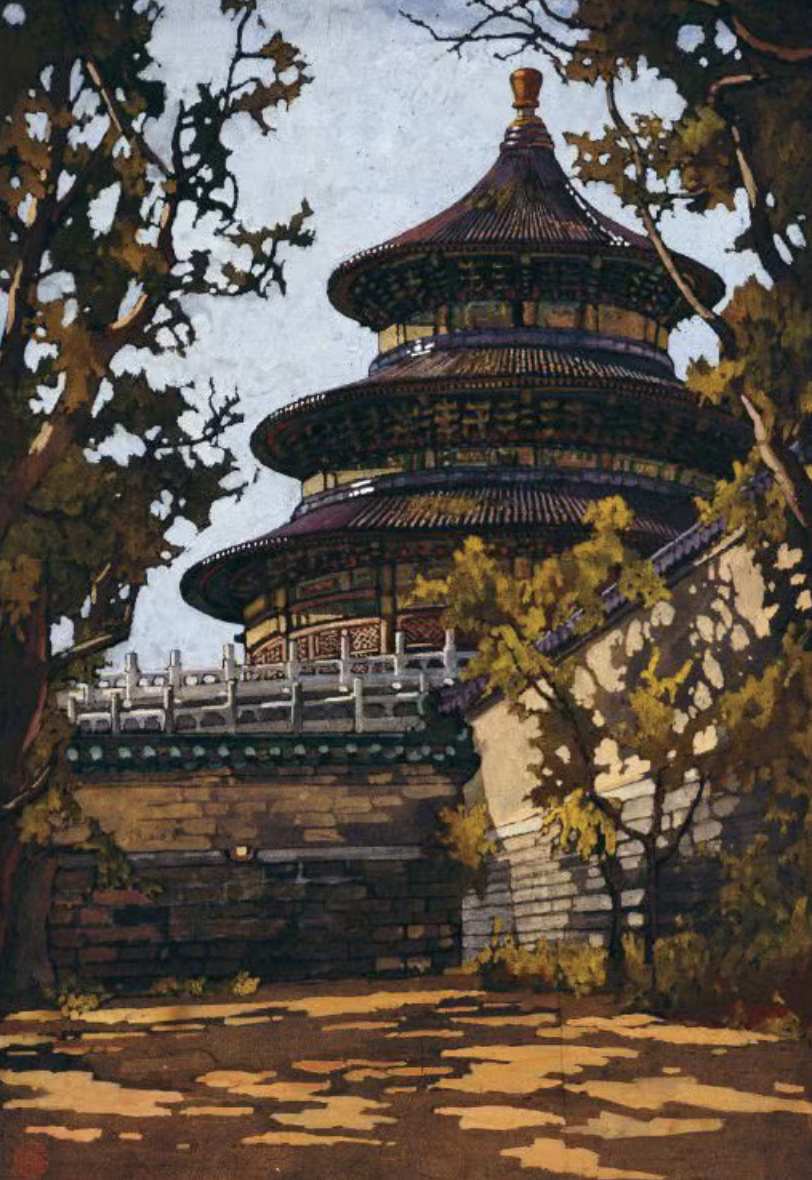

1958年,笔者3岁,关广志大师去世,享年62岁,显然笔者对他生前一无所知。随着年龄的增长,笔者看到一幅北京著名建筑——天坛祈年殿的绘画作品,它深深地扎根于笔者的记忆之中,可当时并不知道这画出自关广志先生之手。其实,现在的很多老北京人,看到这熟悉的天坛画作,同样不知它出自关广志先生之手。笔者是在中国美术馆看到关广志先生捐赠的天坛画作时,才知道他是我国早期建筑风景水彩画的先驱。

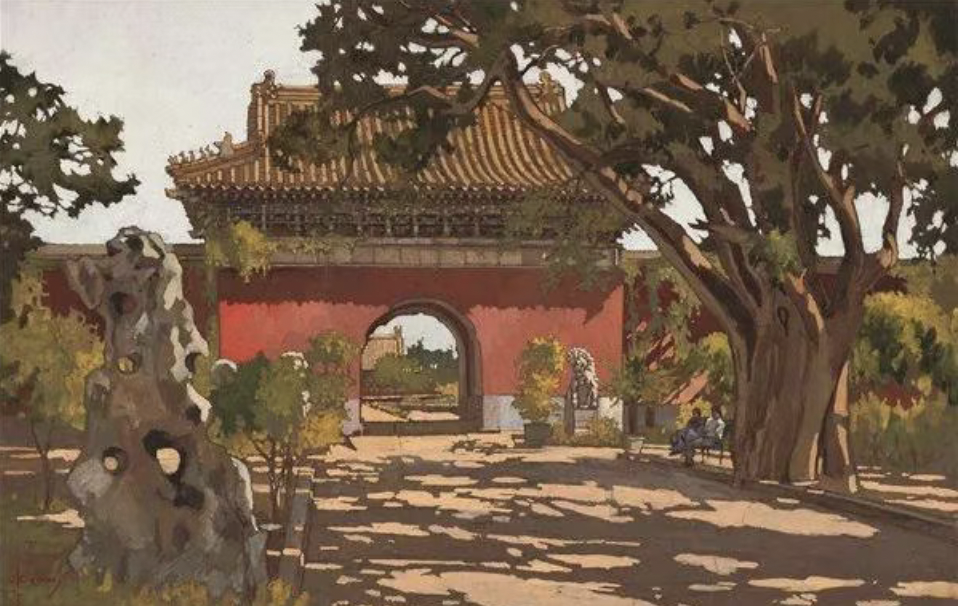

关广志画作《古柏掩映下的宫门》

水彩画透明流畅,变化多端,难于掌握,因此国外有的画家将水彩画譬喻为不可捉摸、富有魅力的画中女皇,他们用很多种比喻来描述水彩画的性格。由于难以掌握,所以有的画家将水彩画与油画并列,称它们为姊妹画种,认为要精通水彩画的技巧,绝非易事。水彩画家在观察要画的对象、进行构图时,就必须料到作画后的效果,画家在作画时形同战斗。

我国近代水彩、铜版画的先驱

关广志先生是我国著名的美术教育家,中国近代水彩、铜版画的先驱。1896年关广志先生出生于吉林市。毕业于沈阳美专,早年曾在燕京大学任教,1931年赴英国深造,是英国皇家美术学院最早的中国留学生,他曾到法、意、德、荷、俄等国考察,深得西方绘画之精髓。从英伦三岛毕业后,怀着一颗赤子之心的关广志带着大量的英国画册、画具和当时我国还没有的铜版画机器回国。先后在燕京大学、北平国立艺专、辅仁大学、清华大学等高等学校任教。归国后的关广志凭着自己的天赋和勤奋,很快就成了中国早期水彩画的代表人物。他的绘画融贯中西,既有西方绘画艺术的精髓,又蕴含着东方艺术神韵,他的建筑风景水彩画在国际享有盛誉。在绘画题材上,他长于古建筑和园林风景,题材多数取材于古都北京——《天坛》《故宫角楼》《中山公园》《北海五龙亭》《香山琉璃塔》《玉泉山》《北海》等画都离不开北京名胜。可以说,他是我国最早以水彩描绘北京的重要画家,同时也为我国培养了一大批美术人才。曾担任过中央美院院长的古元,20世纪50年代初学习水彩画,为得真髓曾多次登门关广志居处取经;著名版画家李桦也曾向他求教铜版画技法。关广志将自己所知所能毫无保留地传授给了学生。在任清华大学建筑系教授期间,关广志与梁思成、林徽因、吴冠中等先生互为知己......

关先生带领学生采风

2018年秋季嘉德拍卖会预展,我看到关广志原收藏明徐渭(1521~1593)镜心水墨纸本《牡丹竹石图》,122.5x30厘米,约3.3平尺,估价1000万~1500万……据关广志之子关乃平回忆,徐渭是关广志最钦佩的画家,此幅《牡丹竹石图》大概于20世纪30年代收藏,并极为珍重,将它悬挂在客厅东面墙的正中(关广志与王汝澜夫妇40年代前期的合影中定格了此景)。作为关先生的至交,当年京城画家、学者,如徐燕孙、陈半丁、吴作人、邓以蛰等,几乎都曾到过关家,鉴赏过这幅作品并给予极高的评价,认为这是徐渭作品中的精品。

这幅《牡丹竹石图》以1150万元成交,可见徐渭在中国绘法独树一帜,关广志先生钦佩徐渭,递藏有度,实乃不可多得。

笔者特意到什刹海银锭桥南北官房胡同17号拍摄了关先生生前住所的大门,后来著名画家潘絜兹先生也住过这个院落。按响门铃,主人出来后跟他说明此宅关广志先生曾住过,可否拍一张正房照片,主人以私宅为由拒绝了拍照,令我颇为遗憾。

美轮美奂的风景建筑水彩“名片”

关广志先生深谙水彩画简洁、明快、概括的语言,受英国水彩画影响,也得益于法国水彩画维涅尔的简约粗犷画风。他不为水彩画行会式规范所拘束,熟练驾驭透明颜色和不透明颜色,将水粉融入水彩语言之中,奠定了今天我国水彩画观念的基础。他又有家学渊源,深谙六法之道。故水彩画作品自成一格。1954年全国首届水彩、速写展览中,他绘的《三里河清真寺》以技法纯熟、色彩瑰丽,被誉为展览会的精品之一。关广志先生在事业发展的巅峰之时不幸去世,令人惋惜。他对中国水彩艺术做出的贡献是无与伦比的,有“南李(剑晨)北关(广志)”的称谓,代表了中国水彩画的最高水平,是我国水彩、水粉、版画的先驱。中国文人的风骨早已融入关广志先生的血脉,进而凝结画笔之下,虽然他已经离世60余年,但他那高超、独特的画艺和他那蕴藏在画作中的精神品格依然影响、感染着一代又一代的艺术家。

极具魅力的天坛

关广志的《祈年殿》创作于1951年,作品既有欧洲古典绘画的敦厚写实,又有中国绘画的宁谧意境。通过丰富的艺术语言,将天坛祈年殿厚重的历史感表现得淋漓尽致,庄严肃穆又不失神秘,仿佛为古老的建筑赋予了生命。该作品充分展现了关广志“西画为体,中画为用”的艺术理念和主张。

古柏掩映下的宫门

美好的记忆还包括这幅中山公园的宫门,创作于1952年。红墙黄瓦是中国宫殿建筑的特色,是每个中国人的视觉中再熟悉不过的色彩了,参天近千年的古柏掩映下的宫门,太湖石点缀于附近,人们在此休闲,一派祥和的氛围……

故宫角楼

故宫角楼是大家太熟悉的古建筑,建于明永乐十八年(1420年),它平面布局为两个“十”字相叠的曲尺形,四周环绕白玉石柱杆基座。角楼“九梁十八柱、七十二条脊”设计极为巧妙,艺术精湛,堪称建筑领域奇葩,是中国建筑艺术与智慧的结晶。

关广志用水彩表现角楼,设色典雅,金灿灿的黄琉璃瓦在阳光下熠熠生辉,朱红色的柱子与窗棂给人以美感,护城河的水映现出天蓝色,角楼倒影在护城河水中,有工人撑着小船在护城河水中捞漂浮在河面上的树叶,一派祥和的景色。

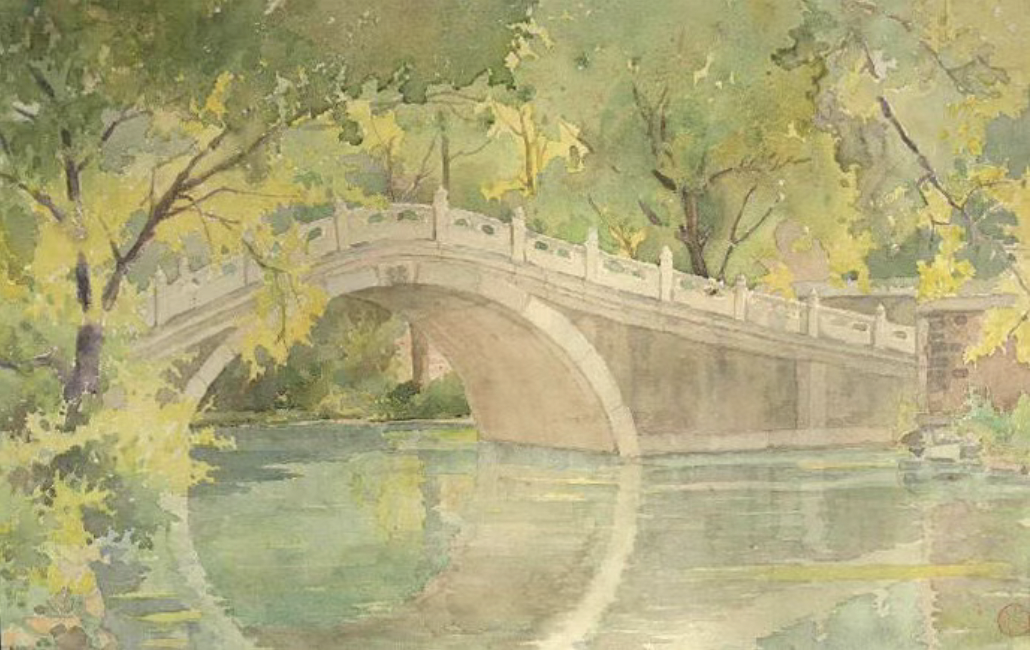

颐和园后湖秋色

关广志先生笔下对皇家园林秋色的把握,您可以通过这幅颐和园后湖的桥梁来体会。这座横跨于后湖的汉白玉桥梁,在秋风秋色里显得格外洁白宁静,秋色衬托着这座桥梁,秋水映照着后湖的景色,层林尽染。

一幅关先生带学生郊外写生的照片

关广志先生一生致力于探索水彩、水粉画的东西融合,他摆脱了人们对水粉画的一般理解与定式,先在色纸或亚麻布上创作丰富的肌理,再勾勒白描稿,着色时使用透明与不透明两种颜料,从而形成了独具一格表现事物的形式。

这幅关先生带领学生写生过程中对作品的品评,可以看出先生与学生关系的融洽,在教学中他回答学生的问题精辟、简洁,非常注重教师的示范作用。他往往是边示范边讲解,同时又非常注意对学生进行观察能力的训练,把外界的自然与头脑中的自然融汇到一起。清华大学建筑画家华宜玉先生曾与关先生同台执教,她回忆先生时说:“走自己的路,用自己的艺术语言,画我想画的。”这是关先生的教诲。

1986年冬天,老舍夫人胡絜青女士,在一次满族画家展时曾动情地说:“我毕生尊敬两位北京画家。一位是恩师齐白石,另一位是水彩画家关广志。”中国文人的风骨早已融入关广志的血脉,进而凝结在画家笔下。时隔60余年,关广志高超、独特的画艺和他那蕴藏在画作中的精神品格依然影响着一代又一代我国的艺术家。

关广志先生作品流落到国外

关广志先生1931年自费去英国皇家学院深造,1934年回国,后来成为英国皇家学院外籍院士。我听孔祥泽先生说,关广志先生成为英国皇家学院外籍院士,每年的会费是20幅绘画作品。关广志先生1934年由英国皇家学院毕业,到关先生1958年去世,这是24年,如果以关先生毕业4年以后成为英国皇家学院外籍院士,以20年计的话,粗略计算英国皇家学院应该藏有关先生水彩画作品400幅,当然还有关先生生前的作品被外国人买走,流往国外的已无法统计。人们所说的关广志的上乘之作多数流传海外,还有部分遗失,许多精品至今无缘与世人见面,能见到的也难以展示画家作品的全貌。

关广志先生将中国画与西洋画的精髓融汇到水彩画中,他的作品,格调清新、色彩明丽,具有鲜明的民族特色,既体现了古建筑的庄严与沧桑,又不失水彩艺术特色,在国内外享有盛誉。您站在《祈年殿》这幅佳作面前,时光似乎凝固了,它无与伦比的美,震撼了多少欣赏它的人,人们虔诚地欣赏它的美,它真真是北京人的精神、北京人的大气、北京人的风骨!北京人的魂魄,这就是关广志先生作品给北京人留下的最美的记忆,最丰厚的文化遗产,他用毕生精力所绘北京建筑风景水彩画是北京人不可多得的名片……

(来源:《北京纪事》2025年9月刊;原标题:北京建筑风景水彩画大师关广志;作者:金鉴;原文有微调;图片来源:原文配图)