来源:北京中轴线遗产保护中心 发布时间:2022-11-29

根据《北京中轴线文化遗产保护条例》规定,北京中轴线文化遗产,是指北端为北京鼓楼、钟楼,南端为永定门,纵贯北京老城,全长7.8公里,由古代皇家建筑、城市管理设施和居中历史道路、现代公共建筑和公共空间共同构成的城市历史建筑群,包括北京鼓楼、钟楼、地安门外大街、万宁桥、地安门内大街、景山、故宫、太庙、社稷坛、天安门、天安门广场建筑群、正阳门、前门大街、天桥南大街、天坛、先农坛、永定门御道遗存、永定门等。本栏目按照《北京中轴线文化遗产保护条例》的分类,按照由北到南的顺序,对北京中轴线的地标性建筑进行一一介绍。

本篇为大家介绍的是古代礼仪祭祀建筑——先农坛。

先农坛与天坛东西对称的布局体现出中国传统都城规划对礼仪的尊重与强调。先农坛作为现存中国古代规模最大的皇家祭祀农神之所,展现出中国传统社会对农耕文化的尊重,承载着明清两代国家祭祀先农的礼仪传统。

先农坛·位置与格局

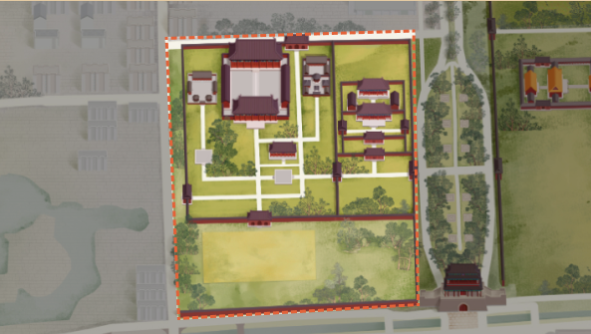

《礼记·祭统》记载:“天子亲耕于南郊,以供齐盛”。先农坛位于北京老城外城的西南隅,其选址沿袭了南郊亲耕的传统。先农坛与天坛以北京中轴线东西呈对称布局。先农坛分为内坛与外坛。内坛位于外坛的南侧偏西,为长方形院落。坐落于内坛中轴上的太岁殿建筑群,及其南侧的先农坛、耤田与观耕台为主要祭祀场所。内坛还设有三组为祭祀活动服务的设施,分别是太岁殿东侧的神仓建筑群、西侧的神厨建筑群、南侧的具服殿。外坛坛墙在历史上呈现与天坛相似的北圆南方形态。外坛还存有位于内坛南侧的神祇坛和内坛东侧的庆成宫。

先农坛·建筑与景观

先农坛中的主要祭坛皆为方形平面,与天坛圜丘坛和祈谷坛的圆形平面形成对比关系,构成以北京中轴线对称布局而又在建筑形态上形成对比关系的两组国家祭祀建筑群。先农坛内坛为祭祀太岁和先农的礼仪空间,也是皇帝亲耕的地方。外坛则包括祭祀天神地祇的神祇坛以及作为斋宫使用的庆成宫。

先农坛·功能与传统

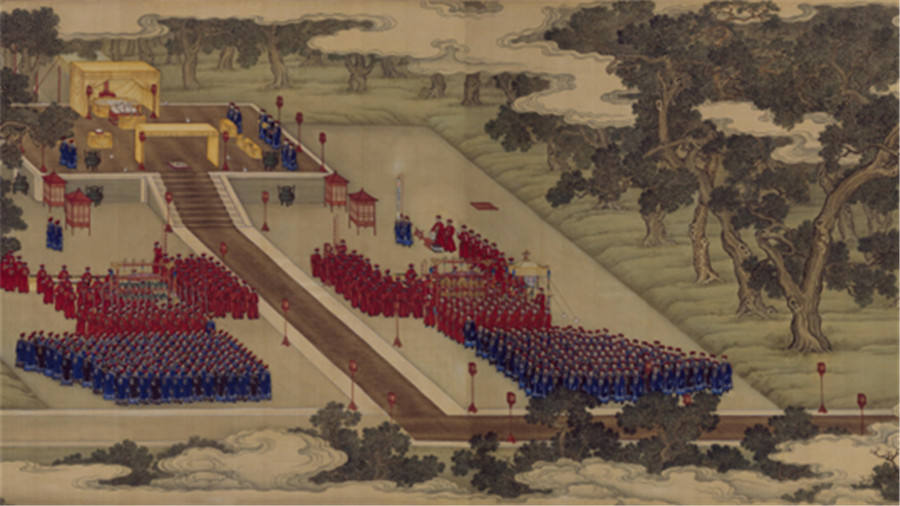

先农祭祀是中国传统国家礼仪中重要的组成部分,展现了中国古代社会对农事活动与农耕文化的重视。明清两代,先农坛核心祭祀对象是先农之神(炎帝神农氏)与太岁月将(每年值岁之神与值守十二月之神)。神农氏传说是最早教给中国先民开垦土地、种植谷物的人,为了感谢他后人将其奉为神明,祈愿农业丰饶。在进行先农祭祀时,皇帝不仅要祭拜先农,还需要亲自耕地,宣扬重农、劝农的精神,并观赏王公大臣耕地。先农坛的祭祀活动一直延续至1911年。今天,先农坛作为博物馆对外开放,展示中国古代建筑与先农坛祭祀传统。

先农坛·历史与发展

先农坛始建于明永乐十八年(1420年),初设时坛内建有先农坛、太岁殿、拜殿、耤田等核心礼仪空间。明天顺二年(1458年)增建斋宫(今庆成宫)。嘉靖十年(1531年)在先农坛南侧修建天神、地祇坛,并在耤田以北建木制观耕台,供皇帝观耕。清乾隆十八年(1753年)重修先农坛祭坛,改木构观耕台为砖构。1915年,先农坛外坛北侧作为公园对外开放,于1918年更名城南公园。1991年,北京市古代建筑博物馆在先农坛内成立。

先农坛·主要建筑

一、庆成宫建筑群

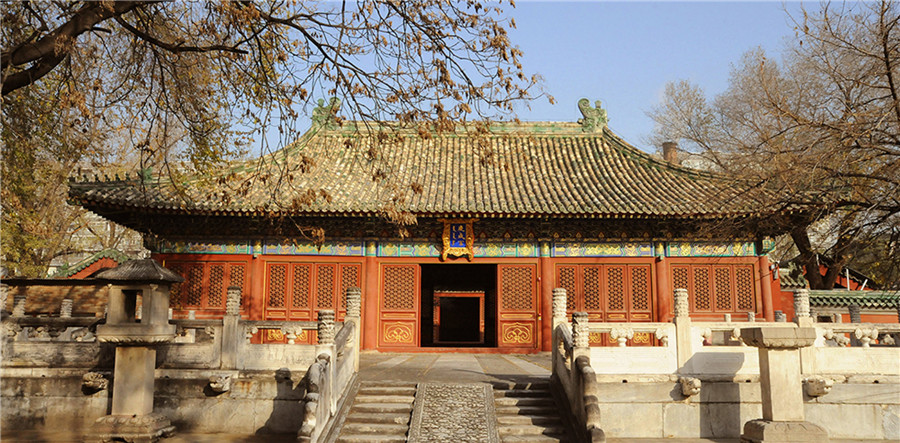

(一)功能。庆成宫建筑群为清代斋宫。

(二)形制。庆成宫正殿建于台基之上,殿前有月台,周围设置石栏杆,建筑面阔五间,进深一间,单檐绿琉璃瓦庑殿顶建筑。庆成宫后殿面阔五间,进深三间,为单檐庑殿绿琉璃瓦顶。

二、太岁殿建筑群

(一)功能。太岁殿是明清时期祭祀太岁,也就是每年值岁之祖的场所。现在作为北京古代建筑博物馆的一部分陈列有中国古代建筑展。

(二)形制。太岁殿是先农坛内形制最高的建筑,面阔七间,进深三间,屋顶为单檐歇山黑琉璃瓦绿剪边顶。拜殿位于太岁殿正南,形制相近、进深略短,南侧设月台,屋顶为单檐歇山黑琉璃筒瓦绿剪边顶,外檐绘制金龙和祭彩绘。

三、观耕台 具服殿 耤田

(一)功能。耤田是明清皇帝亲耕的场所,观耕台则是皇帝亲耕后观看王公大臣耕地的位置。

(二)形制。观耕台呈正方形,四面三面各有台阶9级,台阶踏步由汉白玉条石砌成,台上四周有汉白玉石栏板,台底的四壁为须弥座造型由黄绿琉璃砖砌筑,琉璃砖上雕刻花草图案。具服殿建于高台之上,前设月台,面阔五间,进深三间,为单檐歇山绿琉璃瓦顶。

四、先农坛

(一)功能。先农坛为明清时期祭祀先农之神(先农炎帝神农氏)的祭坛。

(二)形制。先农坛位于内坛中部偏西,为一座正方形坛台,砖石结构,由石包砖砌,四面有台阶各8级。

(来源:图文均源自北京中轴线遗产保护中心官方网站,版权为原作者所有)