来源:北京中轴线遗产保护中心 发布时间:2022-11-29

根据《北京中轴线文化遗产保护条例》规定,北京中轴线文化遗产,是指北端为北京鼓楼、钟楼,南端为永定门,纵贯北京老城,全长7.8公里,由古代皇家建筑、城市管理设施和居中历史道路、现代公共建筑和公共空间共同构成的城市历史建筑群,包括北京鼓楼、钟楼、地安门外大街、万宁桥、地安门内大街、景山、故宫、太庙、社稷坛、天安门、天安门广场建筑群、正阳门、前门大街、天桥南大街、天坛、先农坛、永定门御道遗存、永定门等。本栏目按照《北京中轴线文化遗产保护条例》的分类,按照由北到南的顺序,对北京中轴线的地标性建筑进行一一介绍。

本篇为大家介绍的是古代礼仪祭祀建筑——天坛。

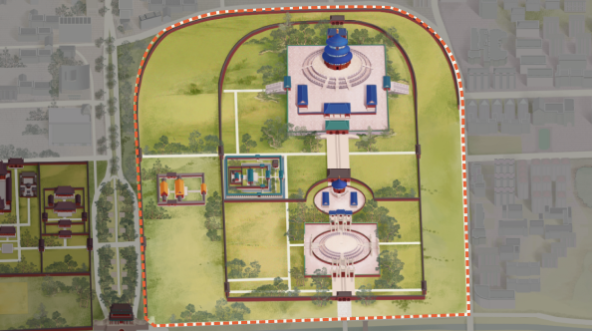

天坛的选址反映出中国古代“南郊祭天”的文化传统,其位置、规划格局与先农坛以北京中轴线呈东西对称布局,突显出中国传统都城规划对礼仪的尊重与强调,更彰显了中轴线对城市规划布局的统领作用。天坛是中国现存规模最大、保存最为完整的明清皇家祭天建筑群,其建筑景观设计与营造展现出中国古代世界观,是中国古代皇家祭祀建筑的杰作,承载着明清两代国家祭天礼仪与文化传统。

天坛·位置与格局

天坛位于北京老城外城东南部,以广大而遍种树木的外坛营造郊祭空旷的场所感。其位置、规划格局与先农坛以北京中轴线呈东西对称布局,突显出都城规划对礼仪功能的强调。天坛由内坛和外坛组成,内坛位于外坛中心偏东。两重坛墙均呈现出北圆南方的特点,北侧转角为圆弧形,南侧为直角,象征“天圆地方”的宇宙观。

天坛·建筑与景观

天坛的建筑与景观设计旨在塑造天上宫阙的独特体验: 祭祀建筑多建于高台之上,又以多重蓝色琉璃瓦屋顶象征天际之意。南北轴线上以高出地面数米的丹陛桥将主要祭祀建筑联系起来,自南向北高度逐步提升,形成不断接近天际的视觉效果。外坛宽阔而广植树木,形成郊野辽阔、肃穆的祭祀氛围。

天坛·功能与传统

天坛在明、清两代为皇家祭天的礼仪空间,其格局因祭祀礼仪的变化而经历了多次改造。天坛的核心祭祀空间为圜丘坛和祈谷坛,两者进行的祭礼有所不同。圜丘坛是明嘉靖以后祭天的场所,一般在每年冬至日进行,以表达对于上天恩佑的感激,并祈求上天在未来一年的保佑。祈谷坛则是向上天祈祷五谷丰登的场所,祭礼一般在每年孟春举行。20世纪初,天坛作为公园对外开放并使用至今。

天坛·历史与发展

天坛始建于明永乐十八年(1420年),初建时称天地坛,为合祀天、地的场所。明嘉靖九年至二十四年(1530—1545年),天坛的祭礼由天地合祀改为分祀,因而在大祀殿以南建圜丘坛建筑群以祭天,扩建泰神殿(即今皇穹宇)以安放神位,改大祀殿为大享殿。清乾隆八年至十九年(1743—1754年),扩建了内坛南部圜丘坛,并改造了皇穹宇与祈年殿的建筑形式,形成延续至今的建筑形态与景观。1912年以后,天坛不再作为皇家祭祀建筑使用,并于1918年被辟为天坛公园向公众开放至今。

天坛·主要建筑

一、神乐署建筑群

(一)功能。神乐【yuè】署建筑群是明清时期乐舞生练习乐舞与居住的场所。

(二)形制。凝禧殿是前殿,为歇山顶单檐六楹五开间,左右有垛殿。殿前有宽大的月台,东西向设穿堂门。显佑殿为后殿,是七间悬山顶大殿。

二、斋宫建筑群

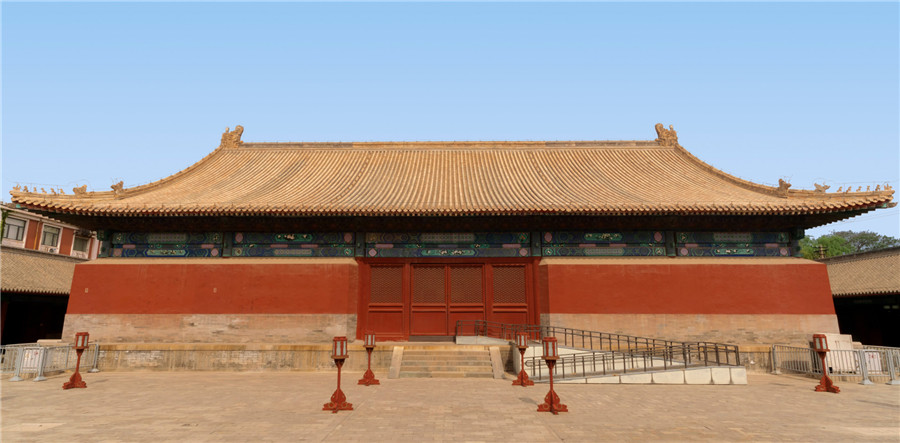

(一)功能。斋宫是明清皇帝进行祭祀期间斋宿时的住处。

(二)形制。斋宫的核心建筑为砖石拱券结构无梁殿,殿前有月台崇基石栏,建筑坐西朝东,面阔七间,绿琉璃瓦庑殿顶,殿内为砖券拱顶,故亦称“无梁殿”。

三、皇乾殿建筑群

(一)功能。皇乾殿建筑群是明清时期奉祀神位的供养场所。

(二)形制。皇乾殿为庑殿顶殿堂式建筑,面阔五间,覆盖蓝色的琉璃瓦,下为汉白玉石栏杆的台基座。

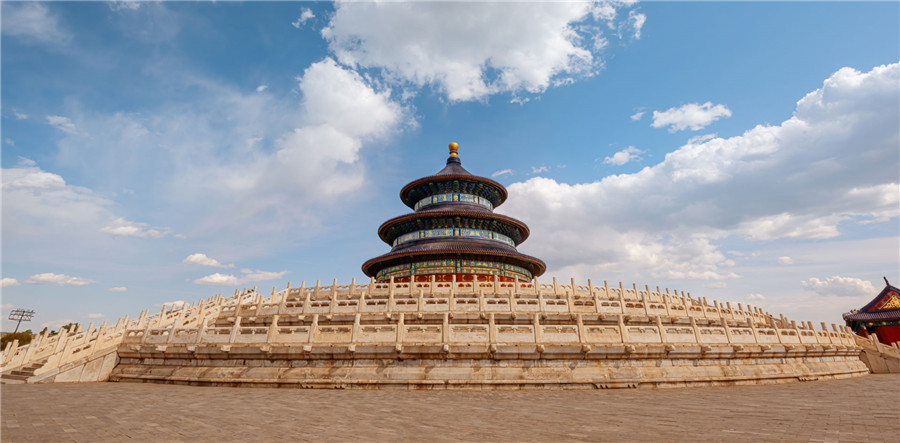

四、祈谷坛建筑群

(一)功能。祈谷坛建筑群是明清时期孟春祭天的场所。其中,祈年殿与祈谷坛是祭祀活动的地点,而祈年门的东西两侧分列祈年殿东西配殿,是存放配祀神牌的地方。

(二)形制。祈谷坛为圆形汉白天,台基分3层,为汉白玉须弥座式,周围均有汉白玉石护栏。祈年殿坐落于祈谷坛之上,三层蓝色圆形攒尖屋檐逐层收缩,殿顶安放巨大的鎏金宝顶。祈年殿内中间4根龙井柱,代表一年四季,支撑上层屋檐;中间12根金柱代表12个月,支撑着第二层屋檐;外围12根檐柱代表12时辰,支撑着第三层屋檐。

五、丹陛桥及北具服台

(一)功能。丹陛桥及北具服台是明清皇帝前往祭坛的御路以及更衣场所。丹陛桥高于内坛地面,形成一个位于内坛上空的轴线空间,反映了南北轴线在天坛设计规划中重要的礼仪意义。

(二)形制。内坛南北坛域之间以丹陛桥相连,台面青砖海墁,白色牙石镶边,中心墁白石,石面稍稍凸起,略呈弧形,称为神道。

六、皇穹宇建筑群

(一)功能。皇穹宇建筑群是明清时期存放圜丘坛祭祀神牌的场所。

(二)形制。皇穹宇坐落于汉白玉须弥座台基上,周围设石护栏。建筑为镏金宝顶单檐蓝瓦圆攒尖顶,由八根金柱和八根檐柱共同支撑起殿顶,三层天花藻井层层收进,东西配殿以轴线东西对称分布于院落南侧。

七、圜丘坛建筑群

(一)功能。圜丘坛建筑群是明清冬至祭天的场所,为明嘉靖九年(1530年)增建。

(二)形制。圜丘坛位于院落中心,为平面呈圆形的汉白玉须弥座石坛,共分三层,直径由下而上依次递减。蜀丘坛各层四周环以汉白玉围栏,各层栏板望柱及台阶数目均用数理中的阳数,以对应祭天的主题。

(来源:图文均源自北京中轴线遗产保护中心官方网站,版权为原作者所有)