来源:北京中轴线遗产保护中心 发布时间:2022-11-29

根据《北京中轴线文化遗产保护条例》规定,北京中轴线文化遗产,是指北端为北京鼓楼、钟楼,南端为永定门,纵贯北京老城,全长7.8公里,由古代皇家建筑、城市管理设施和居中历史道路、现代公共建筑和公共空间共同构成的城市历史建筑群,包括北京鼓楼、钟楼、地安门外大街、万宁桥、地安门内大街、景山、故宫、太庙、社稷坛、天安门、天安门广场建筑群、正阳门、前门大街、天桥南大街、天坛、先农坛、永定门御道遗存、永定门等。本栏目按照《北京中轴线文化遗产保护条例》的分类,按照由北到南的顺序,对北京中轴线的地标性建筑进行一一介绍。

本篇为大家介绍的是古代礼仪祭祀建筑——社稷坛。

社稷坛与太庙以北京中轴线严整对称的格局体现了《考工记》“左祖右社”的理想都城规划范式。社稷坛是中国现存最为完整的古代皇家祭祀太社(代表土地)和太稷(代表谷物)的祭坛,反映出中国传统文化中对国土的认识和崇拜,以及祈求国家政权与疆土永固的愿望。社稷坛作为北京第一处转变为城市公园的皇家建筑,展现出北京中轴线公众化的转变历程。

社稷坛·位置与格局

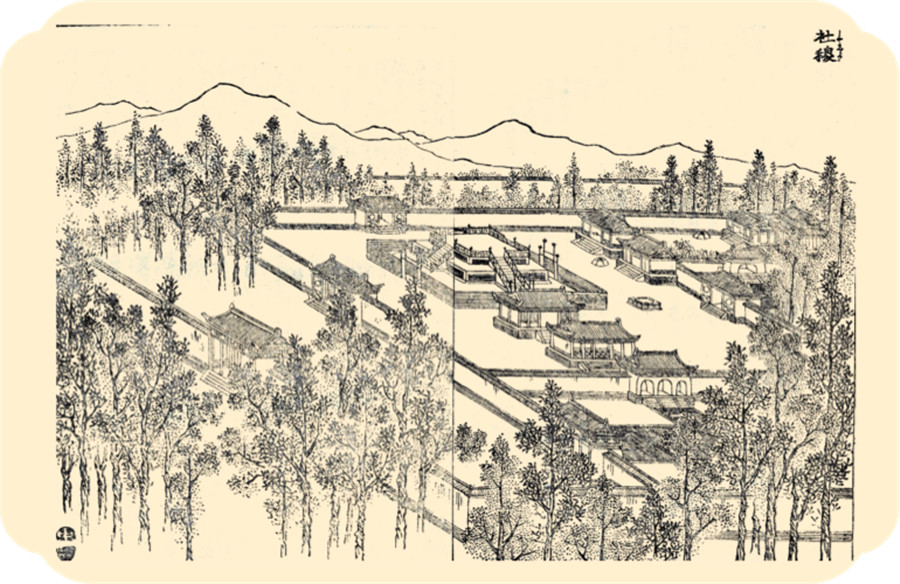

社稷坛位于故宫西南,紧邻中轴线与太庙呈对称格局。建筑群平面呈南北稍长的长方形,由内外两重坛墙围合成环套式院落。内坛为礼仪祭祀空间,中心有一重方形内壝墙围绕,内坛墙与内壝墙四面各开一门,中央为祭坛。内坛西南角设神库与神厨,西墙外设宰牲亭建筑群。外坛种植古柏612棵,营造出幽静的皇家祭坛氛围。此外,外坛区域还营造出颇具中国传统意趣的园林景观,西部堆叠假山两处,西南部为形态自由的池塘,围绕池塘建有水榭、唐花坞等建筑。

社稷坛·建筑与景观

社稷坛是保存最为完整的中国古代皇家祭祀太社和太稷的礼仪建筑群,通过外坛、内坛、内壝三重坛墙营造出富于层次变化的神圣祭祀氛围,内坛为祭祀空间的核心。自南向北,沿内坛居中轴线依次排列有南坛门、南棂星门、社稷坛祭坛、北棂星门、拜殿、戟门、北坛门等建筑。步入内坛后可见内壝墙,内壝的正中央为社稷坛祭坛。内壝墙以北为拜殿。戟门位于拜殿正北,形制较拜殿略低。北坛门在明清时期是礼仪祭祀路线的入口,因而较南门形制更高。

社稷坛·功能与传统

社稷坛是明、清两代祭祀社(土地)与稷(五谷)的场所的。祭祀社、稷二神的意义不仅限于对于土地与五谷本身的崇拜,而是以此表现对国家疆土的重视,具有祈祷国家根基稳固、繁荣昌盛、疆土完整的延伸意义。祭祀社稷强调土地和五谷对于国家和社会的影响,从而将国家和社会秩序与人地关系紧密联系起来。社稷坛于近现代成为公园,是北京最早转变为城市公园的皇家坛庙,至今仍作为公园对外开放。

社稷坛·历史与发展

社稷坛始建于明永乐十八年(1420年),最初内坛中仅建有祭坛。明代先后增建了宰牲亭、神库神厨、拜殿与戟门,形成的格局保存至今,清代仅对主要建筑进行过修缮。1914年10月10日,社稷坛作为中央公园对公众开放,是北京最早转变为城市公园的皇家坛庙,见证了北京中轴线公众化历程。1928年,中央公园改名为中山公园,至今依旧对外开放。

太庙·主要建筑

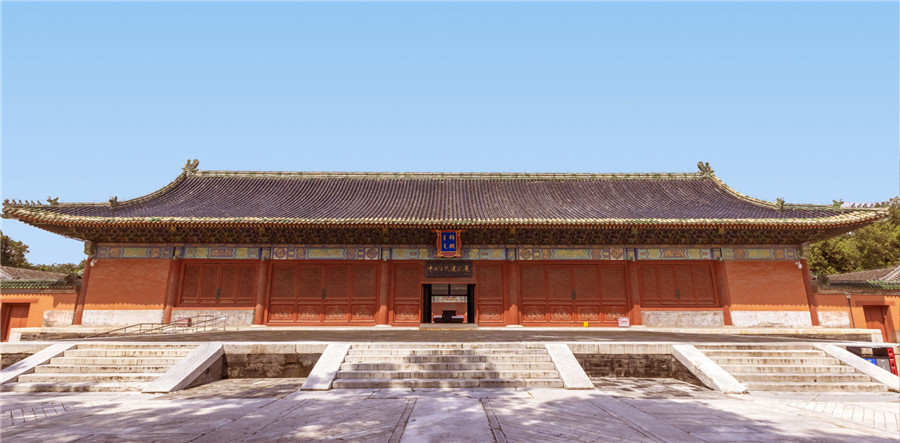

一、戟门

(一)功能。戟门是明清祭祀期间遇风雨时御幄[wò]移设之处,1949年以后作为政协会议室使用。

(二)形制。戟门位于拜殿以北,形制较拜殿略低,建于砖石台基上,面阔五间,进深两间,单檐歇山黄琉璃瓦顶。

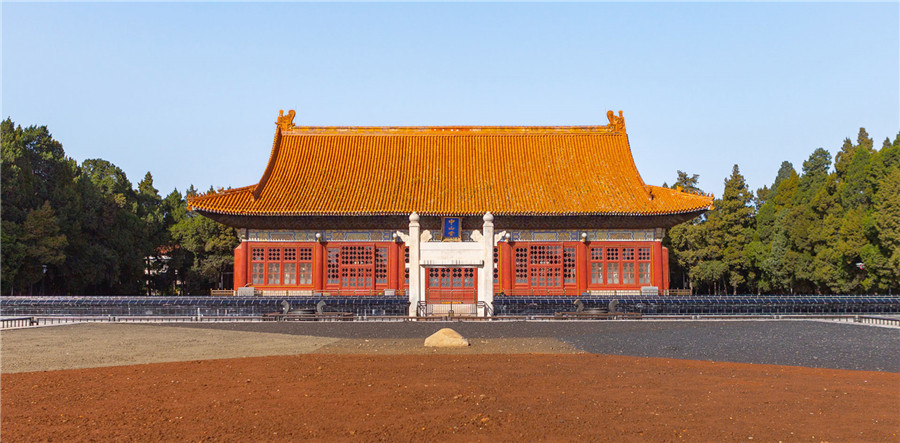

二、拜殿

(一)功能。拜殿是明清祭祀期间遇风雨时的行礼之处,无风雨时则用于设置御幄。1928年以后成为纪念孙中山先生的场所,改名中山堂,内设展陈。

(二)形制。拜殿位于社稷坛以北,坐落于砖石台基之上,面阔五间,进深三间,单檐歇山黄琉璃瓦屋顶。

三、社稷坛

(一)功能。社稷坛是明清祭祀社、稷二神的祭坛,举行祭祀大礼前,需要重新铺设五色土。

(二)形制。社稷坛位于内墙的中央,由青白石砌筑,为三层台阶式石砌正方形祭坛。坛台中心埋社主,即太社之神,象征江山永固。台顶铺设土壤俗称“五色土”,以五色代表五方、五行等多种含义,分别为:东青、南红、西白、北黑、中黄,土壤由全国不同地区采集而来。

(来源:图文均源自北京中轴线遗产保护中心官方网站,版权为原作者所有)