来源:北京中轴线遗产保护中心 发布时间:2022-11-29

根据《北京中轴线文化遗产保护条例》规定,北京中轴线文化遗产,是指北端为北京鼓楼、钟楼,南端为永定门,纵贯北京老城,全长7.8公里,由古代皇家建筑、城市管理设施和居中历史道路、现代公共建筑和公共空间共同构成的城市历史建筑群,包括北京鼓楼、钟楼、地安门外大街、万宁桥、地安门内大街、景山、故宫、太庙、社稷坛、天安门、天安门广场建筑群、正阳门、前门大街、天桥南大街、天坛、先农坛、永定门御道遗存、永定门等。本栏目按照《北京中轴线文化遗产保护条例》的分类,按照由北到南的顺序,对北京中轴线的地标性建筑进行一一介绍。

本篇为大家介绍的是古代礼仪祭祀建筑——太庙。

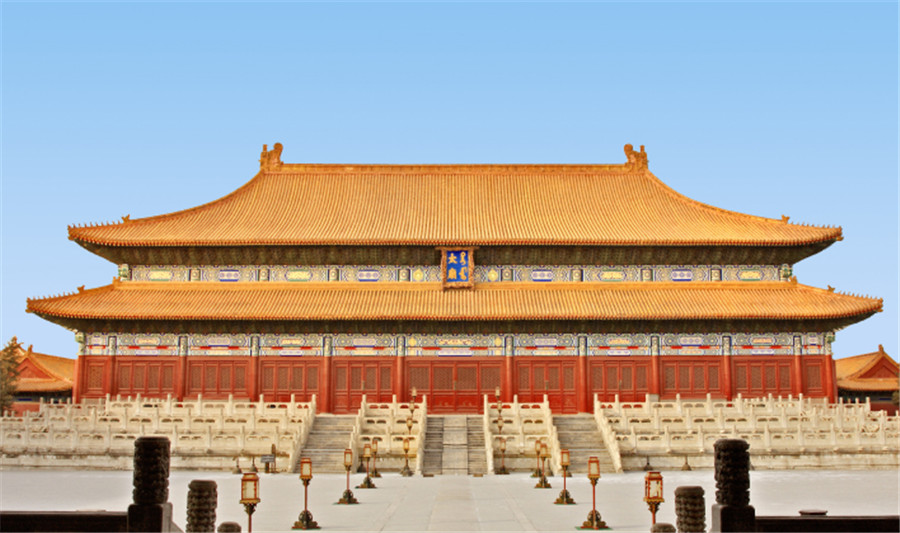

太庙与社稷坛以北京中轴严整对称的规划格局体现了《考工记》所载“左祖右社”的理想都城规划范式。太庙,作为明清两代皇家祖庙,是中国祖先崇拜文化传统的物质载体,是重要的国家礼制建筑,也是中国现存最完整、规模最大的皇家祖先祭祀建筑群。太庙享殿为明代遗构,采用明清官式建筑的最高形制,规模空前,用料考究,代表了明清皇家建筑艺术的最高成就。

太庙·位置与格局

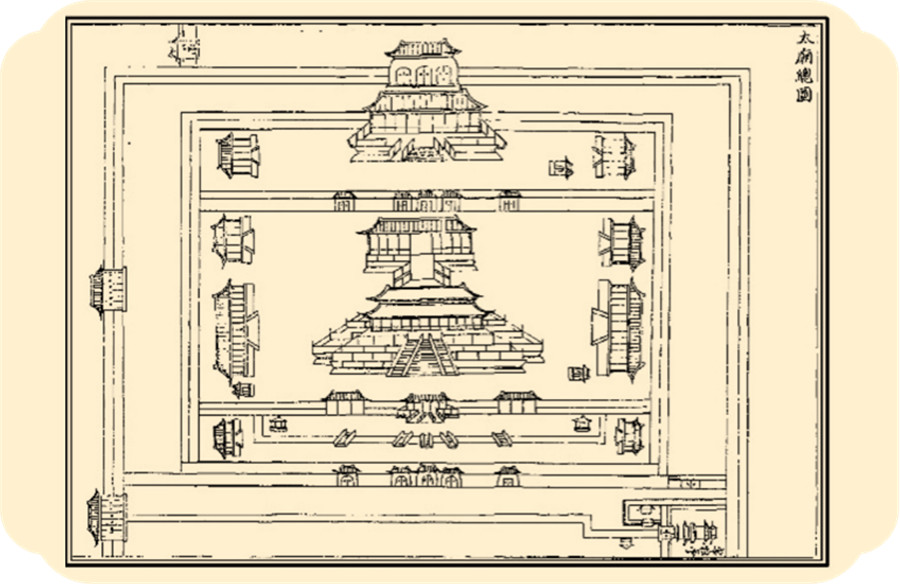

太庙位于故宫东南,与社稷坛以北京中轴线东西对称布局。这一布局方式强调了礼仪传统于都城规划的重要性,强化了富于秩序性的城市景观。太庙建筑群坐北朝南,院落呈规整的长方形,由内垣墙和外垣墙围合成两重环套式院落。主要祭祀建筑均位于内垣,居中对称分布。外垣东南设牺牲所。外垣种有古柏,现存714棵,氛围肃穆。

太庙·建筑与景观

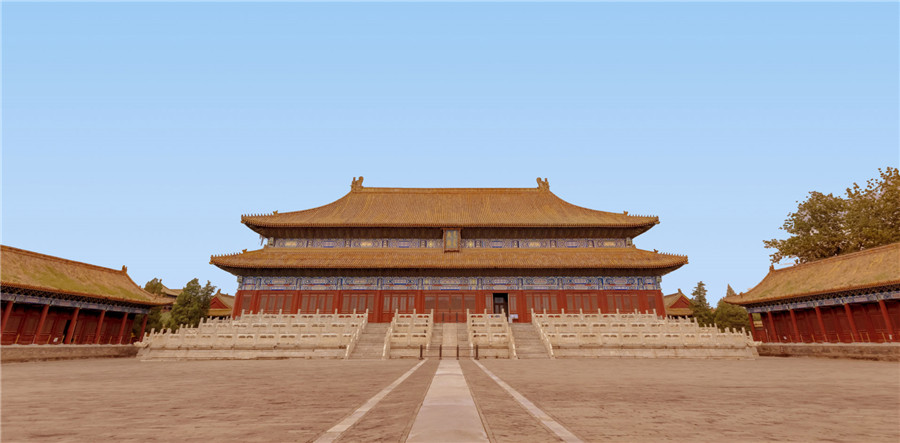

太庙的核心祭祀建筑分布于内垣区域内,自南向北依次为琉璃门、金水桥、戟门、太庙享殿、寝殿和祧庙。东西配殿、井亭、神厨、神库则对称布置于两侧。坐落于三层须弥座台基之上的享殿尤其雄伟宏大。

太庙·功能与传统

太庙作为明清两代皇家祭祀祖先的场所,不仅体现出“以孝治天下”的文化传统,更象征着王朝统治权在家族内传递的合法性,成为明清时期中国最高等级宗庙祭祀建筑。太庙三座核心建筑的建设与宗庙制度息息相关,享殿是明清两代皇帝举行祭祖大典的场所,东侧配殿用于供奉有功皇族牌位,西侧配殿供奉功臣牌位;寝殿是平日安放祖先牌位的地方;祧庙则是供奉皇帝远祖牌位的场所。今天,太庙作为劳动人民文化宫对外开放,面向公众举办游园、演出、培训、展览等文化活动。

太庙·历史与发展

太庙始建于明永乐十八年(1420年),初建时内垣建有享殿与寝殿,明弘治四年(1491年)在寝殿以北建祧庙,而后由于明嘉靖时期国家祭祀制度改变,太庙于嘉靖十五年(1536年)在内垣[yuán]东西两侧新建昭穆群庙及太宗世室,而后因雷火焚毁,于嘉请二十四年(1545年) 重建,恢复原“同堂异室”制。清代沿用明代太庙规划格局。1925年后,太庙由故宫博物院管理。20世纪50年代以后,太庙作为北京市劳动人民文化宫对社会开放,面向公众举办游园、演出、培训、展览等文化活动并使用至今。

太庙·主要建筑

一、祧庙

(一)功能。祧庙是明清时期供奉皇帝远祖牌位的场所,依据宗法制度 ,在寝殿中不再被供奉的远祖祖先牌位被迁至桃庙供奉。

(二)形制。祧庙位于寝殿以北;有一红墙相隔,自成一院,建筑形制与寝殿基本相同,均是祖先牌位安寝的场所。

二、寝殿

(一)功能。寝殿是明清时期安放祖先牌位的地方,以供逝去帝王灵魂休息。殿内牌位陈列严格遵循“昭穆制度”,左为昭(父),右为穆(子),以太祖居中。

(二)形制。寝殿建筑形制稍次于享殿,面阔九间,进深四间,为黄琉璃筒瓦单檐庑殿顶。

三、享殿

(一)功能。享殿是明清皇帝举行祭祖大典的场所,包括时享、袷祭、荐新、告祭等重大仪式都在这里进行,东侧配殿用于供奉有功皇族牌位,西侧配殿供奉功臣牌位。

(二)形制。享殿和寝殿坐落在同一三重汉白玉须弥座上,每重均有汉白玉石栏杆,正中台阶设御路。享殿宽十一间,深四间。大殿梁柱均为昂贵的整料金丝楠木,使用重檐庑殿顶黄琉璃筒瓦屋面。享殿是珍贵的明代建筑遗存,其体量、形制、材料与装饰细节均体现出明清建筑的最高成就。

(来源:图文均源自北京中轴线遗产保护中心官方网站,版权为原作者所有)