来源:北京中轴线遗产保护中心 发布时间:2022-11-27

根据《北京中轴线文化遗产保护条例》规定,北京中轴线文化遗产,是指北端为北京鼓楼、钟楼,南端为永定门,纵贯北京老城,全长7.8公里,由古代皇家建筑、城市管理设施和居中历史道路、现代公共建筑和公共空间共同构成的城市历史建筑群,包括北京鼓楼、钟楼、地安门外大街、万宁桥、地安门内大街、景山、故宫、太庙、社稷坛、天安门、天安门广场建筑群、正阳门、前门大街、天桥南大街、天坛、先农坛、永定门御道遗存、永定门等。本栏目按照《北京中轴线文化遗产保护条例》的分类,按照由北到南的顺序,对北京中轴线的地标性建筑进行一一介绍。

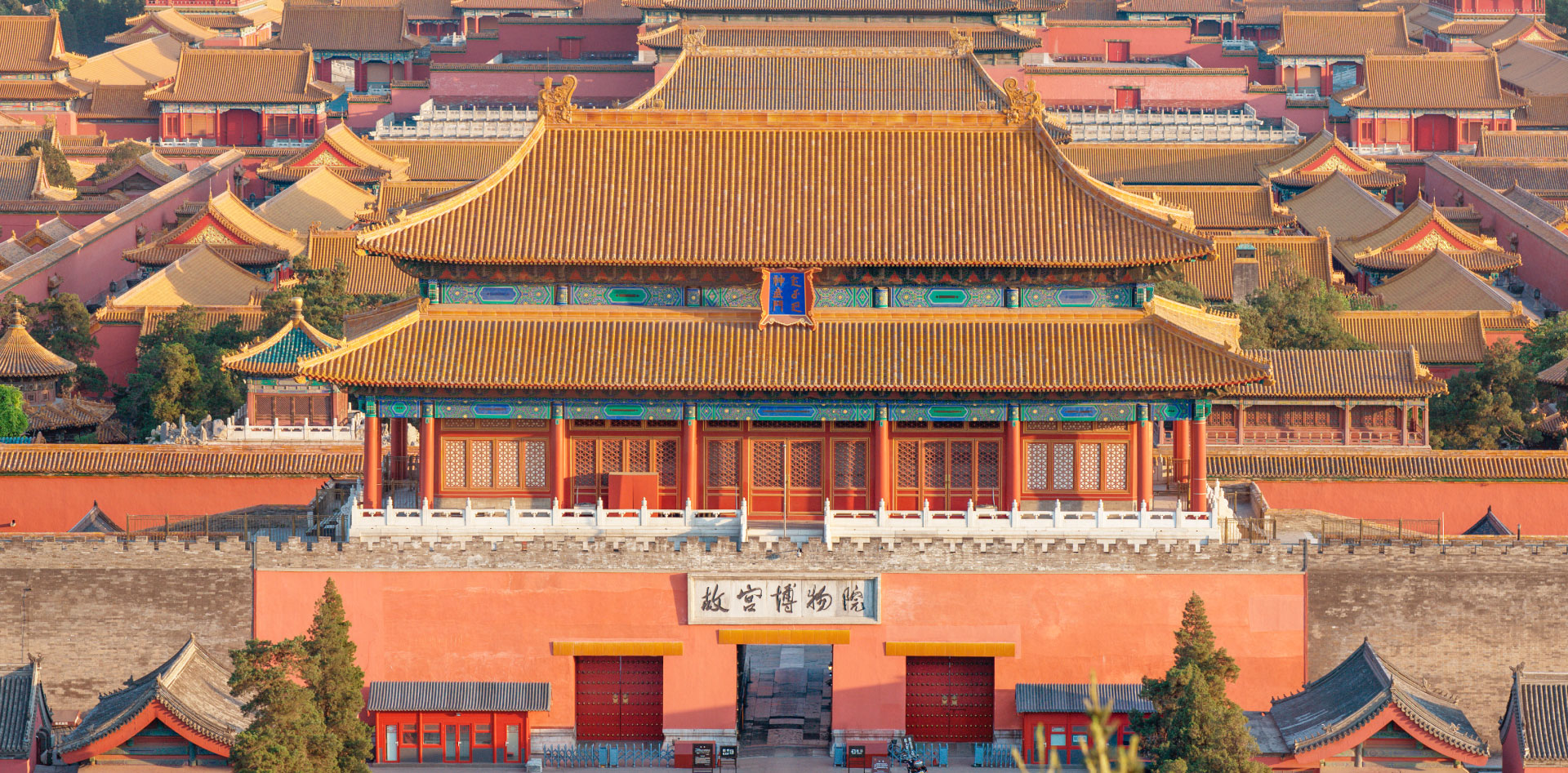

本篇为大家介绍的是古代皇家宫苑建筑——故宫。

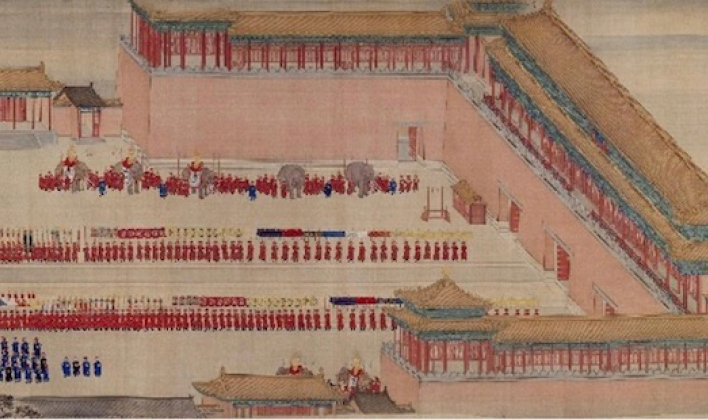

故宫为明清两代的宫城,位于北京中轴线之上,其与北京老城的位置关系反映出中国古代都城“择中立宫”的规划理念;同时,天安门、端门、故宫组成的朝堂区域与位于北侧的钟鼓楼市肆区域反映出了对《考工记》所载“面朝后市”理想都城规划范式的秉承。故宫是中国皇家宫殿建筑的杰出典范,居中对称严整的规划格局与富于韵律和变化的景观序列展现了“择中”的规划理念与杰出的建筑设计水平。这里也是明清时期皇家举办国家庆典、处理政务和生活起居的场所,是国家礼仪与文化传统的重要物质载体,见证了中华文明多元一体格局的发展。1925年,故宫博物院的成立标志着北京中轴线公众化进程的重要节点,见证了中国社会从王朝统治转变为现代国家的历史变革。

故宫·位置与格局

故宫北以景山为靠山,南以天安门、端门为先导。四面环有宫墙,每边各设宫门一座,四角各设角楼,墙外建有护城河。故宫的规划格局体现以中为尊的原则,核心建筑分布于中路。中路南部以前三殿的太和殿、中和殿、保和殿为核心,北部以后三宫的乾清宫、交泰殿、坤宁宫为核心,形成“前朝后寝”的布局形态。东路的文华殿、奉先殿、东六宫,与西路的武英殿、慈宁宫、西六宫则以中轴线东西对称。

故宫·建筑与景观

故宫建筑群结构严谨、气势磅礴。中路建筑群以午门为开端,是故宫正门。午门以北的太和门是外朝的大门,太和殿是北京中轴线上规制最高的建筑。中路内廷区域由后三宫和御花园构成,整体尺度小于外朝,建筑形制也略低。其中乾清门是内廷的正宫门,乾清宫形制最高。故宫中路建筑序列以神武门作为结束。东、西两路区域的建筑群布局整体相似,也可分为外朝与内廷两个区。其中,外朝东路以文华殿建筑群为核心,与外朝西路的武英殿建筑群一文一武呈对称布局。

故宫·功能与传统

故宫是明清宫城,曾是皇家生活起居、处理政务的场所。故宫外朝区域建设严格遵照礼仪制度,表达出强烈、清晰的等级秩序,而内廷区域则在表现等级秩序的同时,也反映了皇帝起居中的生活、娱乐、休闲等方面的诉求,与前朝肃穆的礼仪空间形成互补。今天,这里已成为集展示、游览、研究等功能于一身的博物馆和研究院。

故宫·历史和发展

故宫初步建成于明永乐十八年(1420年),宫城中轴线位置基本延续元大都宫城轴线位置,遵循了自魏晋时期开始的宫城与都城中轴线重合的规划传统。故宫在明清经历了多次局部重建与增建,明嘉靖年间(1522—1566年)、清顺治(1644—1661年)至康熙年间营建活动甚为频繁,不断完善建筑群以中轴对称的格局和礼仪仪式空间。1914年,古物陈列所在故宫成立。1924年清皇室搬出故宫。1925年,故宫博物院成立并对公众开放。

故宫·重点建筑

一、神武门

(一)功能。神武门是故宫的北门,在明清是日常出入宫城的重要管理出入口,同时楼内设有钟鼓,兼具报时的功能。

(二)形制。神武门形制较午门稍低,城台辟门洞3券,上建城楼。城楼为汉白玉台基,面阔五间,进深一间,重檐庑殿顶。由郭沫若题写的故宫博物院牌匾悬挂在神武门上。

二、御花园建筑群

(一)功能。御花园建筑群是明清皇家游赏、休闲的场所,兼具祭祀的功能。

(二)形制。钦安殿位于北京中轴线之上,建筑坐落在汉白玉石单层须弥座上,面阔五间,进深三间,黄琉璃瓦重檐盝(lù)顶,极具特色。

三、奉先殿建筑群

(一)功能。奉先殿建筑群为明清皇室祭祀本朝祖先的家庙。

(二)形制。奉先殿正殿面阔九间,进深四间,黄色琉璃瓦重檐庑殿顶,檐下彩绘金线大点金旋子彩画。

四、后三宫建筑群

(一)功能。后三宫建筑群是内廷的核心建筑群,为明清帝后日常起居及休息游玩的地方。其中,乾清宫是明代14位皇帝的寝宫,也曾作为明代皇帝守丧之处。清代康熙以前沿袭明制,自雍正皇帝移住养心殿后,乾清宫即作为皇帝召见廷臣、批阅奏章、处理日常政务、接见外藩属国陪臣和岁时受贺、举行宴筵的重要场所。一些日常办事机构,包括皇子读书的上书房,也都迁入乾清宫周围的庑房,乾清宫的使用功能大大丰富。交泰殿是重大节日时皇后接受朝贺的场所。坤宁宫原是清代皇后的居所,雍正以后,皇帝移住养心殿,皇后也不再住坤宁宫,这里成为专供萨满教祭神的场所。

(二)形制。乾清宫面阔九间,进深五间,重檐庑殿顶,建筑规模为内廷之首。交泰殿平面为方形,面阔、进深各三间,单檐四角攒尖顶。坤宁宫面阔九间,进深三间,重檐庑殿顶。

五、乾清门广场建筑群

(一)功能。乾清门广场建筑群是内廷区域的起点,其中乾清门是故宫内廷的正门,是连接内廷与外朝往来的重要通道。乾清门在清代又兼为处理政务的场所,清代的“御门听政”、斋戒、请宝接宝等典礼仪式都在乾清门举行。

(二)形制。乾清门面阔五间,进深三间,单檐歇山顶,形制较太和门低。

六、前三殿建筑群

(一)功能。前三殿建筑群是外朝空间的核心。太和殿是明清时期用来举行重大典礼的场所。明清两朝24位皇帝都曾在太和殿举行盛大典礼,如皇帝登基即位、皇帝大婚、册立皇后、命将出征等。此外每年万寿节、元旦、冬至三大节,皇帝在此接受文武官员的朝贺,并向王公大臣赐宴。中和殿是明清皇帝在太和殿参加大型庆曲前休息准备的场所,通常皇帝在此要先接受主持庆典的官员朝拜和奉事,再到太和殿参与庆曲。保和殿的用途在明清两代有所不同,明朝大典前皇帝常常在此更衣;册立皇后、皇太子时,皇帝在此殿受贺。清朝每年除夕、正月十五,皇帝在此赐宴外藩。王公及一二品大臣,场面十分壮观。此外,赐额驸之父、有官职家属宴及每科殿试等均于保和殿举行。

(二)形制。(无)

七、太和门广场建筑群

(一)功能。太和门广场建筑群是明清故宫外朝的起点,其中太和门是外朝的正门,明代和清初是“御门听政”之处(清康熙朝起将地点改为了乾清门),也就是皇帝进行常朝的地方。不同于很多电视剧里的演绎,皇帝日常时并非在太和殿内接受朝拜和上奏,而是在这里上朝,颁发诏令,处理政事。只有在大朝会、庆典、祭祀等重大活动时才会到太和殿进行。

(二)形制。太和门坐落于汉白玉台基之上,周围有汉白玉栏板,建筑面阔九间,进深四间,重檐歇山顶。

八、午门

(一)功能。午门是故宫的正门,为明清重要的仪式空间,每逢重大典礼及重要节日,都要在这里陈设体现皇帝威严的仪仗,例如每年腊月初一,在此举行颁布次年历书的“颁朔”曲礼;遇有大军凯旋时,则会在此举行向皇帝敬献战俘的“献俘礼”。不同于影视剧中的演绎,午门并不是用于斩首的场所,但会在这里进行廷杖等惩戒措施。

(二)形制。午门平面呈现“凹字形”,分上下两部分,下为墩台,正中开三门,墩台上正中门楼一座,面阔九间,进深五间,重檐庑殿顶。墩台两翼各有廊庑十三间,俗称“雁翅楼”。廊庑两端建有重檐攒尖顶的方亭。

(来源:图文均源自北京中轴线遗产保护中心官方网站,版权为原作者所有)