来源:“我身边的运河故事”征集发布活动办公室 发布时间:2018-03-14

我出生在大运河畔的河北青县,十八岁前几乎没离开过那里。我的童年、少年都是在那里快乐的度过,那里有我的玩伴、我的同学,我的美好的记忆。八零年离开家乡去外地读书,毕业后分配到外地就算离开了家乡。青春记忆系列,是我想家、想父母、想同学时随笔记下的小文。——吴乃中

(图片来源:网络)

“让我轻轻的告诉你,天上的星星在等待,分享你的寂寞、你的欢乐,还有什么不能说。让我慢慢的靠近你,伸出双手你还有我,给你我的幻想,我的祝福,生命阳光最温暧。不要问我太阳有多高,我会告诉你我有多真,不要问我星星有几颗,我会告诉你很多、很多-----”

四、五十年前,我小的时候,晚上常常看着星星遐想,白天则崇尚着大运河堤上打铁的汉子。

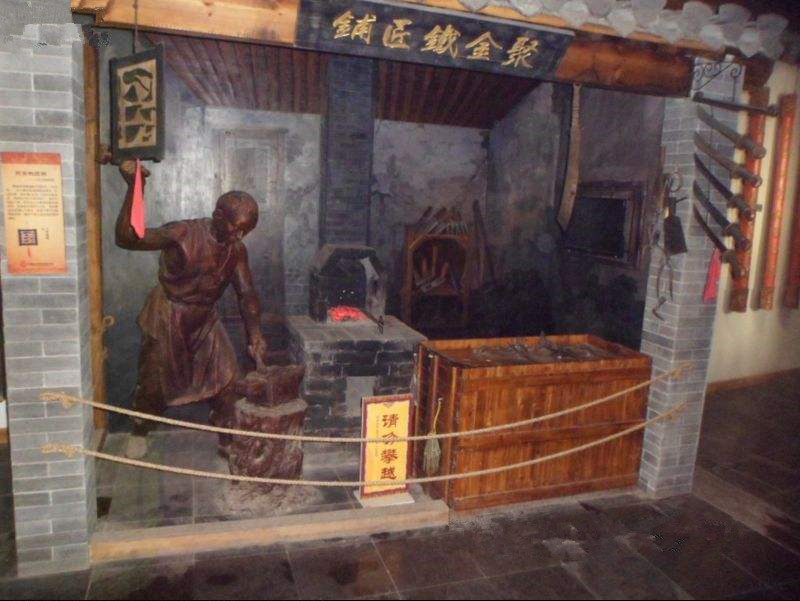

大运河把我家小县城一分为二,分成河东河西,县城里唯一的一座木桥,把运河两岸连接起来。我家住在河东,每天要穿过木桥到河西去上学。我小学三年级以后,是在当时由周公祠改建的县实验小学。它坐落在河西,北街和中街交汇的运河堤旁。每次,我穿过木桥即向右拐500米,就到了学校。在这500米长的河提上,距木桥六七十米处,有一个铁匠铺,每天上学都要经过它几次,每次我都会停下脚步,看看铁匠们打铁的热闹场面。据说,就像天下的木工都供拜鲁班为祖师爷一样,天下的铁匠都供拜太上老君为祖师爷。太上老君就打造了,那块后来被孙大圣当作金箍棒的探海神铁。

这个铁匠铺,其实就是一间简陋的土坯房,孤零零的矗立在大运河堤上。房子里放着铁锤、风箱、废铁等等,两扇破旧地没有上漆的门板,用一个简单地门吊锁着。屋外,是一个四根木柱支起的简易棚子,中间盘着一个大火炉,炉子左边是一个吹火用的风箱。右边是是一个硕大的、高约半米多的树墩,树墩上安放着一个长、宽、高各约50厘米乘30厘米乘40厘米的铁砧子。树墩子旁边放着的是一个永远都盛满凉水的水桶,那里最能显示打铁师傅手艺,是给做好的铁件淬火的地方。

铁匠共三人,师傅四十多岁,中等身材、黑黑的,使一把小铁锤。二锤三十来岁,健壮、浑身都是使不完的力气,他那把铁锤中等,我们叫它是十磅铁锤。大锤最年轻,二十多岁,双臂都是疙疙瘩瘩的腱子肉,十八磅大锤在他手中上下翻飞。几乎每次看到他们都是,师傅左手持火钳自火炉里夹住烧的通红的铁块,右手持小铁锤敲打着铁块或铁砧子,用小铁锤的轻、重、缓、急,来指挥着二锤和大锤不停的敲打着铁件,铁件在他们手中驯服的延展、变形,形成最后的模样。最后,师傅都要把成型的铁件再次放在炉子里,加热到一定火后,在放在冷水中淬火。淬火的时机、时间的长短,看出一位师傅的功力,它决定着铁件的硬度和锋利度。最难得地是,在整个过程中,师徒三人几乎没有任何语言交流,他们地交流就是锤声的鼓点,和伴随大锤发力时发出的嘿嘿声音。大运河里滔滔的河水,把大堤上铁匠铺节奏明快的叮当声悄悄地带到远方。

铁匠们常年主要制作着马蹄铁,在农忙时也收些有毛病的农具,如梨、镂、耙等。一般都是师傅收活,即便此时,也很少听到师傅讲话,几乎不怎么讨价还价。常常听到的是:放那吧,明天下午来取。接下来就是叮叮当当锤子敲打铁器的声音。

在六十年代和七十年代中期以前,铁匠铺每天都有干不完的活,每天黄昏,看着滔滔河水,夕阳下拉得好长的铁匠身影和炉火中溅出的火花 ,很美很美。七十年代末,铁匠铺生意开始不景气了,常常是两三天才开一次门,铁匠师傅也明显的苍老,话更少,在哪看半天,几乎听不到他们说什么。

八十年代,我离家上学去了。某一假期回家,想到铁匠铺。晚上去那看看,那间土坯房已塌落,两扇破门板已荡然无存,屋外炉火处只有一堆垃圾。铁匠铺倒闭了,大运河的河水依然滔滔北去。至此,我在全国各地再也没见到过铁匠的身影。

几十年过去了,我偶尔还会想起那个铁匠铺,想起那三位少言寡语铁匠师傅,想起他们是那么的默契,想起他们是那样实诚,童叟无欺,想起夕阳下,伴着火星拉得好长好长的铁匠们的身影,耳边是叮当的声音。有时我会想,这种传统的手艺现在还有人会做吗? 还有人愿做吗!

(作者:吴乃中 单位:河北省保定市第三中心医院)

(本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动办公室来稿。)