来源:"我身边的运河故事"征集发布活动办公室 发布时间:2018-03-21

历史上大运河是狂放不羁的,一到汛期,上游山洪暴发,冲毁堤坝,肆意改道,一直是生活在运河两岸人们的梦魇。香河红庙村附近,由于地势落差较大,滔滔的洪水经常在此冲破堤坝,泛滥成灾。为治理北运河水患,朝廷决定在此修建一处泄洪工程。

《香河县志》记载,雍正七年(1729年),在今香河境内红庙村南,利用大龙湾、小龙湾修建青龙湾减河以泄洪,并在减河口设置滚水石坝一座。乾隆三十七年(1772年)改滚水石坝为可调节水量的石闸,在两岸增建闸台,并御赐名为“金门闸”。因工程宏伟,泄洪蓄水功能巨大,乾隆题诗《御题金门闸》称赞:

金门一尺落低均,疏浚引河宣涨沦。

通策略同捷地闸,大都去害贵抽薪。

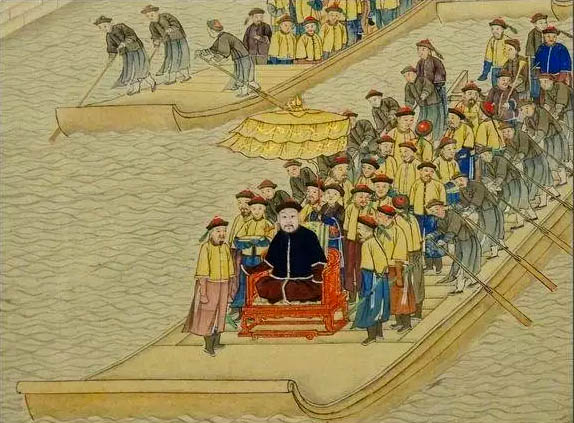

《乾隆南巡图》局部

民国十四年(1925年),在清代基础上改建、扩建金门闸,闸板改为进口钢制。

1974年5月,新建土门楼泄洪闸竣工,清代旧闸废弃,现仅存南北两侧夯土闸台基址。

目前,金门闸现存南、北两处闸台,北闸台保存较为完整,平面略呈梯形,外壁为条石,内填夯土,夯土层厚20厘米,南北长约30米,东西宽约26米,高4.4米。南闸台上迎水、由身、下分水等各部位条石无存。

金门闸遗址

红庙金门闸是北运河上第一个减河闸,它的营建是我国传统科学技术与运河两岸劳动人民智慧的集中反映,是天人合一、因地制宜、因势利导、宜疏不宜堵的中国古老哲学思想在水利工程上焕发出的智慧光芒。闸的设计、选址、取材与施工均体现出当时生产力条件下较高的科学性、先进性。现存南北两处闸台,是北运河上现存的重要遗址,对研究运河史、水利史有重要价值。

金门闸遗址

2010年6月24日,香河县红庙村附近一村民在红庙村北运河闸口南基台的树林中发现一残碑,翻过来一看碑上刻有字迹。石碑为汉白玉石质,细润坚致,宽1米,残高 1.3米,厚0.33米。据当地老人回忆,此碑原有碑座,碑首有蟠龙纹,碑刻为乾隆亲笔御制诗,文革时被推倒,正面涂上水泥灰浆,又屡遭破坏。如今石碑只残存将近一半,碑上有诗句,依稀可见款识,四周环绕云纹,雕刻精美,仅剩文字为“尺落低均疏?引河宣”。

工作人员在对金门闸残存石碑进行测量

此碑文字与《香河县志》记载的乾隆《御题金门闸》之诗多字相合。根据廊坊市文物处对碑上文字考证,与文献记载内容相符,书法特征与先前发现乾隆御制诗碑上的字体一致,可以断定此碑应是文献所载的乾隆御制诗碑。目前此碑保存于廊坊市文物管理处,将对研究北运河区域内河流和河流治理的历史提供重要佐证。(文中图片由作者提供)

作者:张斓 河北省廊坊市

(本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动办公室来稿。)