来源:“我身边的运河故事”征集发布活动办公室 发布时间:2018-04-16

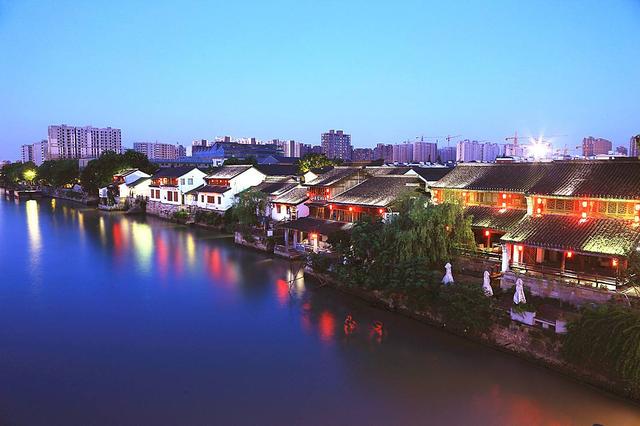

桥西夜色

1908年9月9日,《浙江日报》广告版,9家拱宸桥的企业于其上刊登信息,合计约占版面的70%,其中茶园2家,客栈7家,分别为:天仙仁记茶园、景仙信记茶园、老高升中西客栈(荣华戏园西首,电话214号)、祥泰官客栈(东横马路)、长发老栈(大马路,电话171号)、大方中西客栈(大马路,电话151号)、亨达利老栈(大马路)、福寿堂官客栈(张大仙庙边)、来安中外客栈(大马路,电话106号)。

茶园的广告信息比较简单,就一节目单的形式,告知角儿是谁,所演乃何剧目。而客栈的广告信息则要有趣得多,从这些广告中,可以看出拱宸桥边当时客栈的定位——从顾客群来说,国人洋人一概欢迎,官绅士商是为首选;从客栈的风格来看,打的都是中西结合牌,例如英国铁床、西式桌椅、红木家具等。老高升中西客栈和大方中西客栈还有自备包车和二四大轿,其中大方中西客栈的还是西洋电铃包车,而老高升中西客栈则为客人提供"代催轿舟车马报关纳税"的服务。这些广告上的信息,一方面体现了当时拱宸桥一带客栈生意竞争之激烈,另一方面也说明了当时的社会风气——外国的东西十分风靡。广告内容中,各客栈除了讲述自家的经营优势,有的还打出"时事担当"的情感牌,例如来安中外客栈的广告《拱宸桥——来安中外客栈广告》,今录其全文如下:

“拱宸桥自通商以来,商务日盛,来往客商苦无驻足适宜之所。本栈主人有鉴于此,特在大马路洋桥沿街新建西式高大洋房一所,内外大小房屋有六十余间之多。官房概用红木镶牙家伙,又有西式官房数间,陈设外洋桌椅、英国铁床,特备会客花厅一座,官场接晤谈心,尤为合宜。总之,陈设之精良,装潢之华丽,膳品之适口,伺候之周到,电灯明亮,电话灵通,与他家较之,真不啻天渊之别。敢情商学界诸君子惠临一试,方信吾言之不谬也。本栈并经理福德医生亚披而克烟药片。电话一百零六号。本栈主人谨启。”

第一次读完这则广告,除了感叹广告词之好外,更被文中"电灯明亮"四个字电了一下。据我有限之所知,浙江省有电之始是在拱宸桥桥西,但属于工厂自备发电机发电,至于民用,则无明确之起始时间。怀着疑虑,我联系上原浙江省电力工业局调度办公室主任孙寅春先生。孙老祖籍杭州,1944年出生,十多岁的时候,就曾跟着亲戚到过拱宸桥很多次,只是那时候他并未想过日后的工作和情怀,会与拱宸桥联系上。退伍后,他转业至浙江省电力工业局,2006年开始搜集整理大量的浙江电力史料。孙老帮我带来了浙江省和杭州市很多有关电力工业的志书,以及他搜集的一些资料。

据《杭州市电力工业志(1896—1990)》和《浙江电力110周年》载,清光绪二十二年七月初七,即公元1896年8月15日,拱宸桥西如意里边的世经缫丝厂开工,该厂引进了当时最为先进的直流发电设备供生产照明使用。而就整个杭州的民用电而言,根据有关资料显示,1897年2月16日,浙省电灯公司在杭州创立,向附近衙署供电,同年7月拆股,改名为"杭州电灯公司",次年4月迁到葵巷,始向主城区供电,但经营不到一年,即于1899年2月倒闭。之后一段时间,杭州并无电灯公司。直到1907年,工程师杨长清、珠宝商金敬秋等人发起,于次年9月江苏候补道刘思训等人筹组官商合办的浙省大有利电灯公司,设办事处于清波门龙舌嘴。1909年改为官督商办,1910年改组为浙省大有利电灯股份有限公司,办事处迁至板儿巷(今建国南路)。1911年初,开始安装德国西门子生产的蒸汽动力发电机三台,每台容量160千瓦。同年7月8日,杭州市电力局的前身——浙省大有利电灯股份有限公司板儿巷发电厂正式发电。至此,历史才掀开了杭城持续集中供电的崭新一页。至于这个电当时是否有输送到拱宸桥的能力,尚不得而知。

数年前,浙江省电力工业局在改造浙江省电力史馆的时候,孙老曾提交过一个建议案给局领导,他建议,鉴于浙江省内有电之始是在拱宸桥西的如意里边上,意义重大,如果能够将如意里买下搞个电史展览馆不啻一件大好事,实在不行,立个碑也是不错的一种表示方式。然而,现实是至今知晓如意里这段历史的人依然鲜见。

1860年,太平天国军队攻入杭城,城内许多人都逃到了留下。这一日,丁丙、丁申两兄弟结伴到留下镇上买东西,当接过店家递过来的东西时,兄弟俩心里咯噔了一下,眨了眨眼睛,又仔细看了看,确定无疑——包东西所用的纸,竟然是文澜阁《四库全书》的散页。此时,丁氏兄弟心里已经完全明白了,一定是西湖边的文澜阁被太平天国的士兵践踏了,里头珍藏的《四库全书》流散到了民间。兄弟俩冒着战火的危险,连夜赶到文澜阁。所幸《四库全书》并未完全被毁,还有一万册左右,兄弟俩用绳子捆起来,共有八百多捆,他们用马车将书偷偷运到西溪,终日与书形影不离。但丁氏兄弟觉得这样并不保险,于是又将这批书连同四处搜集来的散落民间的数十大册其他古籍一起运到上海。光绪七年(1881),浙江巡抚谭钟麟主持重建的文澜阁落成,丁氏兄弟将所得《四库全书》等送入重建的文澜阁中珍藏。之后,丁氏兄弟又经几年的努力,多方搜集、补抄,才使文澜阁《四库全书》得以基本恢复原貌。

从拱宸桥西下,过了桥左拐不到50米,在桥西直街的西排房门上便能看到如意里的门牌,如意里东至桥西直街,西与老开心茶馆隔着一条小巷子。自从2008年10月修缮之后的桥西历史文化街区正式亮相后,这个地方每天都会迎来许多人,尤其2014年6月运河申遗成功后,来的人更加多了。只是谁会把这里同抢救了文澜阁《四库全书》的丁丙联系在一起呢?

丁氏兄弟为何能于战乱之际识别出《四库全书》的散页?因为他们家是清代有名的藏书世家。丁家的藏书楼,与湖州陆氏皕宋楼、常熟瞿氏铁琴铜剑楼、聊城杨氏海源阁并称晚清四大私家藏书楼,然就所藏书史的学术价值和文化意义而言,丁家的藏书楼远胜其他三家,独占鳌头。丁丙(1832—1899),字嘉鱼,别号松生,浙江钱塘(今杭州)人。他家的藏书楼叫"八千卷楼"(原址在直大方伯田家园),创建者是其祖父丁国典,历经其父丁英到丁丙兄弟手上,藏书总数已达到二十余万卷。倘若因此认为丁丙只是一介儒生,那就错了。丁丙还是晚清的实业家,中国近代民族工商业的先驱之一,曾大力兴办文化、教育、市政、慈善等事业,引领和促进了社会公益事业近代化发展。丁丙改写过杭州的许多历史,也改写了桥西的历史,为浙江省带来了第一道电光,因为他就是创下了浙江省有电之始的世经缫丝厂的创始人之一。

1896年8月15日,世经缫丝厂电灯亮起的那一刻,丁丙及其股东和工人们,乃至杭城关心民族工业的人们,其欢呼雀跃是可以相见的。尽管这家工厂只艰难维持到1898年便宣告停工,但它留在拱宸桥的印迹,却不仅仅是一盏灯的意义。它开启了浙江省近代民族工业机械化和股份制的历史。

站在拱宸桥上望着运河广场,想象1908年秋天,千家煤油汽灯之中电灯独亮的来安中外客栈,这情景有点像少年时在崇武海边望灯塔——灰蒙蒙的天色中,那盏明亮的灯给航船以指引。来安中外客栈的电灯,是否能够指引更多人读到拱宸桥开埠之初,这座城市的喧闹与躁动,读到拱宸桥畔当时的繁华和激情?如此想着,耳畔仿佛听到了客栈里发电机的声音,那声音就像运河上往来船只的马达声。或许,来安中外客栈里那明亮的电灯,也只是自备发电机所为。

丁丙33岁那一年,即公元1864年,浙江吴兴"南浔四象"之一的庞云鏳迎来了次子庞元济。庞早年在上海泰康里开丝行,专与洋商经营出口贸易,与胡雪岩是莫逆之交,曾参与胡雪岩为左宗棠采办军火的交易。而庞元济本人则曾拜李鸿章为师,光绪十五年(1889),庞家通过李鸿章的关系以庞元济的名义向清廷献银,庞元济因此得到慈禧的奖励:特赏举人,补博士弟子,并例授为刑部江西司郎中,特赏四品京堂。当然,庞元济并未真的做官。慈禧的特赏,只是更便于他在做生意时与官场中人打交道——这是当时许多成功商人的做法,或许庞云鏳也是出于此目的。

丁氏和庞氏两个家族祖籍皆是绍兴。丁丙年长庞云鏳一岁,是为密友。公元1895年,丁丙和庞元济这两位相差32岁的中国近代民族工业先驱联手,筹银30万两,在拱宸桥西如意里边上建立起浙江第一家机械缫丝厂——世经缫丝厂。该厂于1896年8月15日投产,所用机械为上海摩宜笃公司制造的意大利式直缫式缫丝车,数量为208台。这一年丁丙已经65岁,庞元济33岁——26岁那一年,其父庞云鏳去世,距此,他挑起家族事业的重担才七年,但历史已经证明,这是一个优秀的年轻人。

另有一说,1889年时,丁丙与庞元济就已经展开合作,先后于1889年向民间筹借商股8.3万银两,并通过清朝大臣借贷国库40.1万银两,向英国购买纺纱机器,筹建通益公纱厂。而有关资料则显示,通益公纱厂最先是由丁丙、王震元于1895年向社会招商集股所创:"自二十一年(1895)冬筹备起,至二十四年(1898)冬,甫克试车,计有纺锭一万五千枚"。拱宸桥一带有工厂之始,起于《马关条约》所涉杭州开埠内容,当时对商机有着超凡嗅觉的人争先于拱宸桥购地造屋建厂,1896年10月22日《申报》载:"浙省新辟租界于拱宸桥西岸,现在兴筑马路,尚未竣工,而东岸则由华商购买地址,营造缫丝、纺纱各厂,并市屋数百间。"似乎丁丙与庞元济不大可能于1889年就在拱宸桥开始建设通益公纱厂。当然,也不排除1889年两人就已经开展合作,就建纱厂一事四处寻地,只是到了杭州即将开埠之际才定址拱宸桥西运河边。

无论历史的真相究竟如何,庞元济参股通益公纱厂和通益公纱厂于1898年投产基本没有争议。世经缫丝厂在先,通益公纱厂在后,两厂开工相距两年多,但命运却不相同。在一篇关于丁丙建设"世经"和"通益"的《建厂随笔》中,作者写道:"清季洪杨役后,杭州之善后诸政,筹教养,存文献,凡百细巨,悉维邑中丁氏(竹舟、松生两先生)是赖。遗泽遗爱,沾匄溥焉!不知丁氏尚以绪余,兴办省中实业,开风气之先,高掌远蹠,有不可及。丁氏于光绪丙申年(时竹舟先生已归道山,松生先生命侄道甫太守经营实业),首设世经缫丝厂;继又创办通益公纱厂(厂址今为三友实业社制造厂),均在杭州拱宸桥西岸。电炬星繁(彼时杭州尚无电厂,皆自发电,实为杭地工厂用电之始),机声雷转,骎骎与洋商争竞;旋受拳乱影响,一蹶不振。世经先辍,通益公虽辗转有人继办,均难久持。国人之经营实业,大抵有同慨焉。"

"世经"为浙江省最早的缫丝厂,"通益"则开近代纱厂之先河,是当时国人自办最大的纱厂:"其时政府提倡实业,建设最早。所有建筑工程坚固伟大,仅厂房建筑费一项,已达三十余万元,及地皮八十余亩,连同机器等各项设备,约计共值百余万元之巨。"而世经缫丝厂则于1898年停工,其后有人曾于厂房内开设彩票公司,但最终这家厂还是被低价盘让。与此相比,通益公纱厂虽然经营维艰,却得到了延续。

1903年8月,李鸿章之子李经方假手高懿丞投资通益公纱厂,改组后的厂名为通益公纱厂新公司。1905年,添纱锭5000枚,其产品商标"麒麟"在杭沪两地家喻户晓。1914年8月,高懿丞另行集资,以向通益公纱厂新公司租赁厂房和设备的名义,改组纱厂,更名为鼎新纺织股份有限公司。"鼎新"开办至1928年,最高时年产棉纱12000件,有工人1830人,是杭州最早使用电动布机的厂家。

1929年1月,三友实业社以规元银26万两(折合银圆36.2万元)收购通益公纱厂,改名为三友实业社股份有限公司杭州制造厂,俗称三友实业社杭厂,成为横跨棉纺、棉织、印染、漂整的联合工厂。其棉纺项目,是全杭州唯一的一家,有纱锭20360枚,布机765台,每年需用棉花约25000担,生产棉纱2500件,毛巾50万打。据1937年3月29日的《浙江新闻》刊载,三友实业社杭厂有职工1600人,年产西湖毛巾50万打,布匹10万尺,该厂出产的"三圈"牌西湖毛巾和棉纱风靡一时。1937年12月,杭州沦陷,三友实业社杭厂由日军管理,改名为杭州裕丰纱厂。1943年7月,日本侵略军宣布解除三友实业社杭厂"军管理",还给三友实业社杭厂,当时将工厂让与上海国华工业投资公司及新亚建业公司,更名为杭州纱厂。次年12月,易名为杭州第一纱厂股份有限公司。新中国成立后,1954年6月,杭江、长安两纱厂并入该厂,实行公私合营,改名为杭州第一棉纺织厂。1959年,并入浙江印染厂的杭州第一棉纺厂改名为杭州第一棉织印染厂。从此,杭一棉成为杭州尽人皆知的企业,到杭一棉上班成为数千家庭几代人的荣耀记忆。拨开历史的烟尘,一条工业文明的轨迹呈现在世人面前:通益公纱厂几经易手,曾一度发展成为浙江省轻纺行业的龙头企业。

回望通益公纱厂创建之初的19世纪末,江南富商到拱宸桥设厂已然成为杭城商界之潮流,甚至带动了与之相近地带的各式工厂的兴建。1897年3月17日《申报》载:"杭省开埠通商,踵行西法,日盛一日。大则开挖金银煤矿,设立纺纱、缫丝各厂,及建造铁路等,小则电灯、东洋车,均已次第举行。现又有某商在大关外、石灰坝地方设立机器制造砖瓦厂,择于本月间开工。其货物较之本地窑户所造,既见精洁,价值又廉,刻已遍贴长红,招揽生意。又闻富阳某商拟创机器造纸厂,业已招集股份,禀请抚宪批核。想各项商务俱已邀准,则造纸之事亦定蒙准行。从此商务日兴,杭地市面定卜兴旺也。"

拱宸桥热火朝天的景象,也带动了杭城经济的发展,除了国内的富商争先在杭州办厂,西方人也趋之若鹜地到杭州开设各式公司。1897年5月2日《申报》载:"杭省自开埠通商后,踵行西法,各国洋人咸来杭开设洋行,创立公司。有美商永安保人险公司,兼办各项机器,在佑圣观巷同善堂对门租孙宅广厦一所,为贸易之处。又有新赉赐洋行马勒公司,亦寓其中,为人经理机器及拍卖之事。现有新开充公之上号高丽参、次等参、土参、白丝、丝吐头等,托该公司于上月(引者按:农历三月)二十六日下午两点钟时拍卖,先期遍贴招纸。杭人向未见过此事,咸相约往观。虽是日雨师载道,而欲扩眼界者均不惮跋涉之劳,是以观者甚众,然买客闻亦寥寥也。"

丁丙与庞元济合作建立的工厂,除了"世经"和"通益",还有1896年在当时的江南第一镇——塘栖镇建立的大纶缫丝厂。19世纪末,丁丙与庞元济在杭州运河畔最重要的两个地方都播下了近代民族工业的种子,影响深远。他们在拱宸桥西所创办的两家厂,可以说是为浙江省近代民族工业的发展点燃了第一把星火。倘若不是丁丙,我们很难肯定,近现代时期里拱宸桥地区作为中国之工业重镇的历史是否会被改写。但是,这样的事实已然存在——除了通益公纱厂不断得到延续与壮大,新中国成立后,拱宸桥周边崛起了一座座工厂:浙江麻纺厂、杭一棉、杭丝联、杭汽发、大河造船厂、华丰造纸厂、长征化工厂、杭州钢铁厂谱写了一个热火朝天的"大厂时代"。

作者:任轩,诗人,运河文化研究者,浙江省作协会员。现为中国大运河类文学生活读本《拱宸》执行主编,拱宸书院负责人。

本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动(浙江段)来稿。