来源:人文之光网 发布时间:2018-03-12

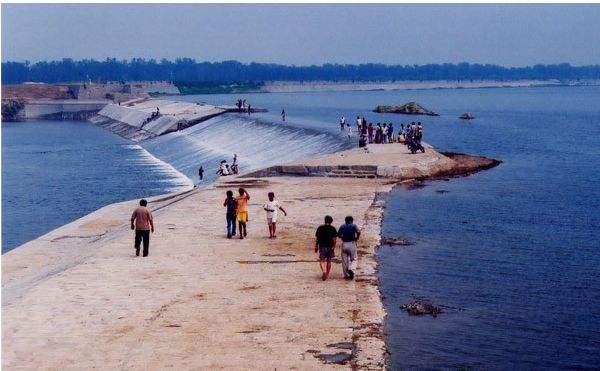

南旺分水枢纽中的戴村坝(图片来源:网络)

(二)

这项工程的创建成功又是一个伟大的创举。这主要体现在两个大的方面:其一,在治水的基本理念上,宋礼和白英奉行的是在顺应自然中改造自然的人水和谐思想。他们在高出南旺13米的戴村建坝拦水,把水引到南旺,引来的水完全靠自流;把分水点选到南旺“水脊”,在这里向北向南分水自然非常顺畅。这同四川都江堰的建造原理是一致的。

其二,工程本身的科技含量。一是分水点的选择是保证工程成功的关键。元代郭守敬主持开凿途经济宁的京杭大运河,就已经意识到济宁以北水源不足,于是便实行“四水济运”、通过会源闸(也叫天井闸)进行南北分水。但遗憾的是,这个分水口选在了高程比南旺低3米的济宁城区,结果分向北面的水无法通行;而南旺分水枢纽工程把分水点放在南旺“水脊”,就使这个问题迎刃而解。二是工程的科学价值和工艺水平,也可以与李冰父子兴建的四川都江堰相媲美。在工程规划建造过程中,白英对戴村坝址的选择、引水角度的确定,以及施工工艺都达到相当高的水平。在坝址选择上,因为汶水从这里流入大清河,而后注入东平湖,其间戴村一段,两岸夹山,南窥南旺是一片平原,在此处筑坝,坝基好,河道稳定,又距南旺比较近,是一个比较理想的引水制高点。戴村坝斜插东北,与流水的中泓河槽大致成35度的夹角,引水角度非常有利。戴村坝初建时为土坝,并留取了河床更高的坎河(大汶河支流)入口处不筑坝,作为溢洪道,以便水大时溢洪入海,到枯水时用刮水板作一沙坝,使汶河水尽出南旺。这样,紧紧抓住“引、蓄、分、排”几个关键环节,妥善解决了拦汶、引水、冲沙、溢洪几者之间的关系,实现了泄蓄得宜、运用有方,真可谓神妙绝技,巧夺天工。

近600年来,这项工程一直被视为我国古代水利建设的一大奇迹,受到广泛的称赞和推崇。

明代自永乐年间开始兴建分水龙王庙,朝廷在此建表彰治水功臣的宋公祠、白公祠等。其中的宋公祠长19米,宽8米,高10米,灰墙灰瓦,朴实庄严,里面敬奉的是明朝工部尚书宋礼,因治理运河功勋卓著,明清两代官绅文人拜谒者甚众。“白英祠”,始建于明正德七年,三楹殿内塑有平民治水专家白英老人的像。其他建筑有大殿、戏楼、禹王殿、水明楼、关帝庙等10余处院落,面积达5.6万平方米,形成了规模宏大、雄伟壮观的古建筑群。

清代康熙、乾隆下江南均驻跸该地,乾隆六下江南都在此留下碑刻。精通水利且十分挑剔的的康熙帝对这项工程也给予高度评价。他在《敕封永济神开河治泉实迹》中写道:“此等胆识,后人断断不敢,实亦不能得水平如斯之准”,真是“创无前而建非常也”。

这项工程即使在近现代也不失为妙手杰作。民国初年,中国水利局聘请的荷兰水利专家方维因参观南旺分水枢纽工程后赞叹说:“此种工程在十四、十五世纪工程学的胚胎时代,必视为绝大事业。古人之综其事,主其谋,而遂如许完善结果者,今我后人见之,焉得不敬而且崇耶”。1965年,毛泽东主席在接见山东省党政主要负责人时对这项工程给予高度评价,说“这是一个了不起的工程”,并称赞当年策划、主持修建这一工程的汶上老人白英为“农民水利家”。

我国许多水利史学家认为,该项工程在科技含量上代表了中国古代水利建设的最高水准,在人类治水历史上也是一大奇迹。文物考古专家的评价是:这项工程代表了工业革命前世界土木和水利工程的最高成就。

(三)

南旺分水枢纽工程不仅创造了彪炳史册的治水科技成果,而且积聚了流芳百世的宝贵精神财富。要知道,当时治理运河的最大难点就是南旺“水脊”难以通水,而解决这个关键问题、完成如此宏伟大业的,不是达官显贵,也不是“专家”“权威”,而是白英这位民间百姓。

当然,作为封建官吏,工部尚书宋礼“上体国忧,下悯民困,劳心集思,广询博采”,并同济宁州同知潘叔正一起为白英施工提供了必要的条件和环境,也是难能可贵的。

白英作为一介平民,他“身处岩穴而心在天下,行在一时而功及万世”的品格和境界更是光照后人。为了创建南旺分水枢纽工程,白英和由他率领的众多民工,在测量、施工工具十分简陋的情况下,进行了长达八年的艰苦卓绝的奋斗,终于建造出京杭大运河全线科技含量最高的“心脏”工程。

在将近三千个日日夜夜里,白英和民工们无怨无悔地进行着辛勤的劳作,克服了不知多少常人难以想象的困难。为了熬制建造大坝急需的灌浆防漏的“勾缝剂”,白英和民工们日夜兼程,谁也记不清熬过了多少个通宵,硬是一锅锅地把数十万斤糯米熬成所需要的米汤。为了保证工程质量,白英亲自动手做示范,带领民工把桩与桩之间的空隙用黏土夯实;石块与石块之间除了使用“勾缝剂”,还用特制的铁扣锁紧。明永乐十七年(1419年),南旺分水枢纽工程竣工,白英随宋礼进京复命,因操劳过度,积劳成疾,赴京途中在德州桑园呕血而死,年仅56岁。在获得朱棣皇帝的允准之后,宋礼即刻扶白老人灵柩顺河南下。自桑园至汶上沿大运河400里,闻信而来的百姓扶老携幼,披麻戴孝,自发地站在运河两岸,目送着灵柩通过,不少人痛哭失声。灵柩驶入会通河,守坝官员和守灵百姓早就肃立恭迎,灵柩通过时,两岸顿时哭声震天。按照白英遗愿,宋礼将白英送葬于汶上彩山之阳,死后仍能视汶水、听泉涌、看戴坝、望三湖。朝廷封白英为“功漕神”,赐祭田500亩,子孙守祠奉祀。万历二十五年(1597年)工部主事胡瓉撰写了《白英老人祠记》,并有联“天下无二老,泉河第一功”。

以白英为代表的我国古代劳动人民在建造南旺分水枢纽工程中所表现出的忧国忧民、敢于担当,不畏艰险、自强不息,勤奋敬业、鼎力革新的精神,以及不避艰险、不畏权贵的浩然正气,正是我们中华民族优良传统的生动写照,是运河文化的精髓,也是今天进行社会主义核心价值观教育的生动教材。从这个意义上讲,济宁也是中国京杭大运河的“科技之都”“文化之都”“精神之都”。

参考文献:

1、安作璋主编:《中国运河文化史》;

2、蔡桂林著:《千古大运河》;

3、山东省文物考古研究所,中国文物遗产研究院,济宁市文物局,汶上县文物局编著:《汶上南旺京杭大运河南旺分水枢纽工程及龙王庙古建筑群调查与发掘报告》;

4、济宁市档案局:《济宁运河档案史料汇集:清代东河总督治运、司运、漕运朱批奏折》;

5、孙培同:《南旺枢纽与农民水利家白英》,原载《济宁运河文化研究》2002.8。

(作者:杜庆生,济宁市运河文化研究会会长)

(本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动办公室来稿。)