来源:《中国文化报》 发布时间:2017-08-30

(来源:网络)

凝练大运河文化精神是时代之必然

“中国大运河”入选世界遗产催生了中国乃至全世界对大运河的热情关注。同时也促使人们从不同的视角、不同的领域去重新认识大运河。毫无疑问,循着运河开凿、疏浚、贯通的历史去深入具体了解大运河,考察大运河沿岸丰富的物质遗存,揭示运河对中国2000余年的政治、经济、军事、文化的影响等等都是极为必要的,而且对申报世界遗产而言也是极其重要的。只是我们在解读因运河而存留下来的显性的物质形态之后,不要忘却中国大运河的流波所承载的不仅仅是众多物化的内容,与运河的流波一起流淌的还有着极为深厚的文化精神,而这些精神同样值得我们去总结、归纳和凝练,同时需要我们高扬一种精神。正如同奥林匹克精神以“更高、更快、更强”鞭策运动健儿奋力拼搏、勇攀高峰一样,大运河文化精神将引领我们为保护母亲河的永续流芳贡献生命的光和力。

有学者认为大运河文化的核心精神是“和”,可以说在某种意义上这确实表达了大运河的一种精神特质,但是笔者认为,这仅仅是大运河的一种静态精神,而实际上众所周知,大运河是线性的活态的文化,是流动着的文化遗产。因此,以静态的精神特质归纳大运河复杂的、动态的、多样的精神内涵是不全面的。笔者认为,大运河文化的根本精神应该从运河对中国的历史所产生的重大影响中去追寻,我们发现,大运河自开凿之始到南北贯通,始终对中华大地上的自然生命、城市生命和文化生命的衍生发展产生着深远的影响,使中华民族的历史样貌呈现出“生生不息”的过程。因此,可以说,动态的、“生生不息”的精神就是大运河文化的根本精神。这既体现了中国大运河在长达2000余年历史流波中的根本特征与价值,与中国传统文化中儒学理解世界的方式相融通,也符合当代大运河申报世界遗产的征程所倡导的可持续发展的原则。

“生生不息”在词源上所表达的意义就是事物动态的、变化的过程。在传统文化中,儒学家们认为,生生就是变化,就是创造生命,就是生意盎然。生生不息,循环往复,革故鼎新是万事万物变化的本貌。《周易》说:“天地之大德曰生”,“生生”是为“大德”。儒学所追求的目标就是“大德”,就是创造生命、养育生命、保护生命和成就生命。中国儒学传统的这种根本理念恰恰就是大运河文化精神的旨归。

大运河之变是其“生生不息”的体现

中国大运河因变而生、因变而充满生机与活力。运河的变化经历了一个由点到线、由线到面的延展过程,自春秋战国时期始,2000多年来,大运河的水系在变,河道在变,水情在变,水工设施在变,治水理念在变,治水方略在变,管理机构在变,运行机制也在变。春秋战国时期是大运河创建初期,那时,实力强盛的诸侯国为称霸中原、统一中国,大多会开凿运河,满足政治和军事需要是运河创始期的主要诉求。当时的运河多位于水系发育的河网地区,主要是用于连通两个相邻的天然水体。这个时期的运河开凿路线都不长,且为了取得水源,尽可能地利用河流、湖泊,所以大多水路弯曲迂回。这些运河与天然河道之间区别不大,受自然水体的水位影响较大。因此,初创期运河建设的成就其实更多地体现在设计者们对运河线路的成功规划——他们以运河连接了江淮和黄淮,甚至连通了长江和珠江水系;而在工程技术方面,这时期的运河大多还只具备起码的人工渠道和水源工程。

隋唐宋时期是大运河建设的第二个高潮期,在这时期以洛阳为中心的横贯东西和纵连南北的大运河体系最终形成。此时,对都城的粮食供给运输已经成为运河工程的主要动因。较之初创期,这一时期运河工程规模更大,也更为系统。运河具备了交通调度、水源供给和泥沙防治等综合功能,且与天然河流边界分明,成为相对独立、完整的工程体系;在技术方面,具有综合工程效益的复闸工程系统称为这一时期中国水利工程领先世界的标志性工程。元明清由于定都北京,需要一条江南产粮区至北京的漕运水道,这带来了大运河兴建的第三次高潮,沟通六大水系的京杭运河在这时形成。在技术方面,京杭运河在解决黄河以北的运河供水、穿越分水岭及黄河泥沙淤积等问题方面表现出了卓绝的创造力,其闸、坝等无论在设计、工程形式和功能方面,都代表了工业革命前世界土木工程的最高成就。漕运制度在这一时期也日趋严密、完善。明清两代,国家开始设立专门的漕运和河道机构,分别负责漕粮运输和河道治理,管理着天下漕运事务和大运河的畅通。

新中国成立后,开展了有史以来最大规模的淮河治理,京杭大运河再次复兴,大运河的部分航道仍在通航。目前,仍有10万多艘船舶长年航行在运河上,大运河是中国“北煤南运”的主要通道,据统计,仅淮扬运河段就相当于8条京沪高速公路的货运量。除了主航道承担着运输、灌溉、泄洪等功能外,大运河部分航道还担负着为中国南水北调东线工程输水的重任,对于中国优化水资源配置、解决北方水资源短缺问题有着十分重要的意义。

千百年来,大运河流淌不息,从版图目的的区间水道演变成古代中国经济、思想、文化、军事、政治交流的主要渠道,而今又继续充当着南北经济大动脉的角色。大运河的河道线路延续至今,大运河航运、水利、灌溉的功能仍在持续,而新的技术也会在大运河上继续出现。如今,在京杭大运河与淮河水道交叉的地方就矗立着一座被称为“上槽下洞”水上立交工程的横跨淮河的水路通道。通过它,入海水道泄洪时从大运河底下穿洞而过,实现了对淮河流域下游的防洪减灾,而上层大运河的通航能力和运输功能也不再会受到影响。

“运道有迹可寻,而通变则本乎时势”,变动是运河遗产的天然属性,也是其生命之源。我们相信,随着申报世界遗产和可持续发展的理念的深入,大运河的未来将迎来一个新的变化的历史契机,在人们的心目中,这条“母亲河”将不仅是航运的河流,而且是凝结了“生生不息”的中国文化基因的河流。

创生是大运河“生生不息”的动力

首先,大运河的开凿意味着新的生命的创造,作为一个规模巨大、历史悠久的系统工程,无论是时间的持续抑或是空间的延展,大运河在人类历史上都是独一无二的,因为它的出现,在沿运河带的荒野上又呈现出了具有崭新特质的自然生命、城市生命和文化生命。

第一,大运河的开通,使江南和华北地区的自然生命获得了新生。一方面,大运河把原本各自独立的中国六大水系得以贯通。海河、黄河、淮河、长江、太湖、钱塘江因大运河这根厚重的纽带而联结在一起,中国的自然水文系统相对封闭的状态由此被打破,形成了一个超大的流动的空间,从而激发了自然水系发挥出更为强大的生命力。另一方面,大运河的贯通改变了其流域经过的自然生态,吸引了大量移民向该区域移居生息。最典型的就是江南一带,运河开凿前原本是地广人稀、林莽茂密、沼泽遍野,还处于半开化的状态,随着早期运河的开通,江南逐渐成为人口密集、世代繁衍、“谷帛如山,稻田沃野”“良畴美柘,畦畎相望”的锦绣之地。

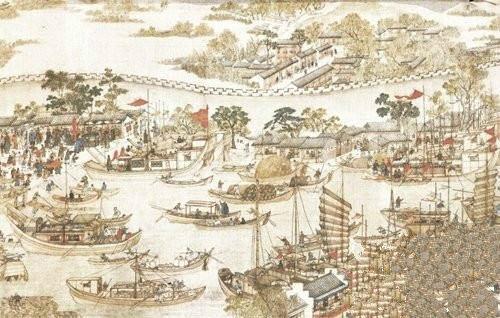

第二,大运河的贯通缔造了无数运河城镇生命的新生。先秦时期,作为蛮荒时代的江南还是城镇稀落,但是随着运河的开凿贯通,特别是到了隋唐时期,运河城镇如雨后春笋般崛起,当时,以洛阳为中心的南北大运河是最繁忙的运输大动脉。两岸“行商坐市、常亦数千”,洛阳亦成为最繁忙的都市之一。扬州则因运河成就了经久不衰的繁华,“春风十里扬州路”,使扬州一举拥有“扬一益二”的美誉,其运河码头成了“万商之渊”。而“人间天堂”——苏州因运河通达,所到之处皆可见“山海所产之珍奇,外国所道之货贝,四方往来千里之商贾,骈肩辐辏”。最具代表性的是山东临清,因为把一个叫“鳌头矶”的水洲改造成运河上一个重要的运输和物流中心,使其一跃成为明清时期“绅士商民近百万口”的中心城市。至于众多的乡间小镇,因其枕河而建,因运而生,随之商业繁茂,客商云集而兴旺发达。如北京通州的张家湾,天津的河西务、杨林,浙北的乌镇、南浔等。大运河构成了城镇发展的生命线,成就了众多城市生命的辉煌和荣光。

第三,大运河造就了文化生命的新生,孕育出了自己独特的文化形态和景观。大运河在开凿过程中,沿岸所建的埭、堰、坎等,在运河两岸矗立的亭、桥、塔、闸、寺庙等都因河而生,因河而兴。至于文人墨客、帝王将相的书文遗迹,诸如张继的《枫桥夜泊》,李贽的《焚书》《藏书》,徐霞客的《徐霞客游记》,吴敬梓的《儒林外史》,明代的吴门四才子、东林党人,清代的扬州八怪等无不是与运河水息息相关。更为重要的是,运河的通达极大地促进了中华各区域文化的交融,齐鲁文化、中原文化、吴越文化、北方文化、甚至岭南文化等随运河的流波而相互渗透。同时,大运河也为新技术(农耕技术、印刷术、造纸术等)的传播开辟了通道,使中华文明日显昌隆。

再次,大运河的开凿使运河沿岸的生命形态得到了充分的养护。无论是自然生命还是人类、城市和文化生命,随着大运河的开凿诞生之后,也因为有了运河的养护而成长发展。虽然有人认为隋炀帝贯通京杭大运河劳民伤财为的是满足自己穷奢极欲的生活,因此对大运河的开通抱有不屑甚至反感,但是,我们不能否认,不管帝王将相的意愿如何,实际上运河开通之后客观上所存在的重要价值和意义是对不同生命形态的养护。一方面,运河水滋养了无数的生灵,因其灌溉之利,舟楫之便,鱼虾之裕,极大地促进了农业、渔业、商贸业、造船航运业等诸多行业的发展,使沿岸经济社会得到了空前的繁荣,另一方面,运河疏通既有效地承担了分洪、泄洪、防洪的功能,又起到防旱、抗旱的作用。保护着沿岸居民在遭遇自然灾害之时增添了一道保护自己免受或少受灾害影响的屏障。以唐宋以来的江南为例,可以说没有运河的养护,就不可能有江南的富饶,所谓“苏湖熟,天下足”,也正是得益运河航道可以把江南的粮、丝、棉等传运天下以养育生命。

结语

人们常赋予“中国大运河”各种不同的意象,有人说她是“中国脐带”,也有人说她是中国城市的“温床”,这些寓意都在于表达大运河对生命的创造和养护所作的贡献,正是因为大运河对其沿线自然、城市、文化生命的哺育,才使运河自身在漫长的2000多年的时间里有了“生生不息”的动力之源,运河儿女的勤劳智慧不断使运河呈现出新的生命气象。在当代,“中国大运河”申遗成功迎来了运河变化发展新的契机,在现代化交通高度发达的时代,大运河因为申遗成功而实现其生命转型,她的文化生命将得到充分彰显,“活态的、线性的文化遗存”“复杂的、丰富的遗产档案馆、博物馆”是对其文化价值的高度评价,但是,应该认识到,“中国大运河”申遗成功只是运河变迁史上的一个新的起点,成为世界遗产不是“中国大运河”的终极目标,保护大运河,使其“生生不息”的精神品质得到可持续发展才能体现大运河最根本的意义。

(来源:《中国文化报》,作者:言省,单位:无锡运河之光文化艺术研究院)