来源:《北京日报》 发布时间:2024-08-05

“八一”建军节,一个纪念人民军队诞生、致敬中国军人的节日。一提到军人,人们会自然地联想到听从号令、赤胆忠心、英勇顽强、浴血奋战的精神。而这种精神,在中国自古就有一种象征物,那就是战鼓。

“黄帝伐蚩尤”鼓震五百里

“闻鼓则进,闻金则退”,是古代军中的常识。在少则数千人,多则数万乃至数十万人的战场上,指挥官的嗓门再大,也不可能让全军听到,因此只能通过“鼓”与“金”的声音传递讯息。古代军中使用战鼓,除了用于指挥部队、传递消息之外,还有振奋军心,以及恐吓敌人的作用。那么战鼓是何时出现的呢?

旧石器时代的原始人类在进行祭祀或战争时,往往手舞足蹈,采用跺脚、捶胸、拍手等动作发出有节奏的声音,这些动作至今还在一些民族的文化活动中可见,这很可能是“擂鼓助威”的前身。再后来,人们开始用木棍、石块、骨头等相互碰撞,敲击出声音。人们渐渐发现,中间挖空的物品,发出的声音比较容易传播。用现代科学道理解释,就是空腔中的空气能与敲击发生共鸣。于是,中空的树干、骨头等就被广泛使用。再后来,先民们发现,用兽皮蒙在空心的木器、陶器、骨器上,敲击可以发出更加震撼的声音。这样,真正的“鼓”就问世了。

上古时期乐器土鼓是中国最早的鼓。图为山西省襄汾县陶寺遗址出土的土鼓。

至于鼓和战鼓具体产生的时间,目前有多种说法。《礼记·明堂位》中认为是上古贤王伊耆氏发明了鼓:“土鼓、蒉桴(音kuài fú)、苇龠(音yuè)、伊耆氏之乐也。”“土鼓”即泥土烧制的鼓,“蒉桴”是用草和土制成的鼓槌,苇龠是一种古代用芦苇制成的管乐器,而这位贤王伊耆氏,有人认为是炎帝神农氏。《山海经》则这样说到黄帝制鼓:“乐海中有流波山,其上有兽,状如牛,苍身而无角,一足。其声如雷,其名为夔(音kuí),黄帝得之,以其皮为鼓,橛(音jué)以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。”《黄帝内经》也提到:“黄帝伐蚩尤,玄女为帝制夔牛鼓八十面,一震五百里,连震三千八百里。”根据这些传说,中国鼓的发明大致在三皇时代晚期到五帝时代,距今约四千多年。就在这一时代,在黄帝与蚩尤的大战中,开始使用战鼓。

西周初期政治家周公旦所著的《周礼》中有《大司马》一章。大司马是古代掌管军事的最高官员,这部分内容多次提到战鼓。如在春季对军民进行军事训练时,“辨鼓铎铙之用,王执路鼓,诸侯执贲鼓,军将执晋鼓,师师执提,旅帅执鼓鼙(音 pí,意为小鼓),卒长执铙,两司马执铎,公司马执镯,以教坐作进退疾徐疏数之节”,专门指出不同级别的指挥官掌管不同类型的战鼓、金器,以发布坐立、进退、快慢等号令。在记有当时冬天阅兵的文字中,“中军以鼙令鼓,鼓人皆三鼓,司马振铎,群吏作旗,车徒皆作,鼓行,鸣镯,车徒皆行,及表乃止……”很具体地讲述了部队如何根据战鼓的指挥行动。

传说由商末周初名帅太公望(即姜子牙)所著的《六韬》(又名《太公兵法》)中,也多次提到以金鼓作为号令指挥全军的内容,其中的《虎韬》还专门有一节就叫《金鼓》。

“王亲鼓,士卒死战”铸军魂

进入春秋战国时代以后,战争的频率和规模大大增加,因此在当时的记载中,战鼓的出现频率很高。《诗经·邶风·击鼓》描写了公元前719年一次战争中一位军人的思亲之情。这首诗中最出名的一句是“执子之手,与子偕老”,而第一句就是“击鼓其镗,踊跃用兵”。

数十年之后的公元前684年,齐国和鲁国进行长勺之战,鲁人曹刿担任鲁庄公的参谋,陪同他指挥战斗,诞生了一个关于战鼓的知名故事。《春秋左传》记载:“公将鼓之,刿曰:‘未可’。齐人三鼓,刿曰:‘可矣’。齐师败绩。”也就是说,齐军第一次擂鼓发动进攻时,曹刿却令鲁军不动,等齐军擂鼓三遍之后,曹刿这才令鲁军擂鼓出击,一举获胜。战后他对鲁庄公解释说:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。”可见,春秋时候的战争,擂鼓作为进军的号令,已经是标准规范了。

在野外纷乱的战场上,士兵听不到鼓声怎么办?其实,这倒不用担心。那时的战鼓很大,响声也很大,很多战鼓都放在搭建的鼓台或随军的战车上。放鼓的战车也叫鼓车,通常置于进攻部队的后方,跟随部队一起移动,用以激励士气和传达军令。一般由数人牵引,上边放置巨型大鼓一个和其他金器若干,擂鼓人等司职者也位于其上,擂鼓时鼓声可声传十里远,如果军队规模大,鼓车数量也会增加,而且还可以接力传播,所以不用担心士兵听不到鼓声。一般情况下,“鼓声如雷”“金鼓大鸣”“金鼓喧天”时,便是战斗正酣之际;如果“偃旗息鼓”,则是要全面撤退了。

军中擂鼓者,均为“力大者”,有时为了鼓舞士气,将领还亲自擂鼓。公元前675年,楚文王攻打黄国时,“王亲鼓,士卒死战,败黄师于踖陵”,可见擂鼓对士兵的斗志、战场上的胜负至关重要,是一支队伍的“军魂”之所在。

孙武所著《孙子兵法》中总结金鼓的用法时说:“《军政》曰:‘言不相闻,故为之金鼓;视不相见,故为之旌旗。’夫金鼓旌旗者,所以一人之耳目也。人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。故夜战多金鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。”也就是说,金鼓是将统帅一人的意志贯彻到全军,使得全军摒弃各自为政之心,遵从统一号令。孙子这里引用的《军政》是西周时期的一部兵书,那时的军事家已经开始总结金鼓在战场指挥中的作用了。

《孙子兵法》中总结了战鼓的用法。图为山东省临沂市银雀山汉墓出土的《孙子兵法》竹简。

《孙子兵法》之后其他的一些军事著作,也对战鼓的使用方法进行了阐述。如齐国大司马田穰苴所著《司马法》中指出,“凡鼓,鼓旌旗、鼓车、鼓马、鼓徒、鼓兵、鼓首、鼓足,七鼓兼齐”,也就是军中通过不同的鼓号,对不同兵种、单位发布不同的命令,绝不仅仅是“闻鼓则进”这么简单。战国末期的《尉缭子》则说得更详细:金、鼓、铃、旗,四种指挥工具各有各的用法。一次擂鼓,军队前进;二次擂鼓,军队进攻。一次鸣金,军队停止;二次鸣金,部队后退。铃是用来传达命令的。旗指向左,军队就向左;指向右,军队就向右。但使用奇兵时就应变换这些指挥信号。有时一次擂鼓是令军队向左进攻的,有时一次擂鼓是令部队向右进攻的。走一步敲一下鼓是慢步行进的鼓声;走十步敲一次鼓是快步行进的鼓声;鼓声不断是跑步行进的鼓声。发商音的鼓,是“将”(这里的将是一军的司令官)使用的鼓;发角音的鼓,是“帅”(这里的帅是二千五百人或五百人的指挥官,相当于团营长)使用的鼓;发音细小的鼓,是“伯”(这里的伯是百人队长,相当于连长)使用的鼓;三种鼓声同时响起,表示将、帅、伯意图一致。用奇兵时应改换这些指挥信号。鼓音混乱的处死,大声喧哗扰乱鼓音的处死,不听金鼓铃旗指挥而擅自行动的处死……这些细致的军规表明,随着军事制度的日趋完善,战鼓成为非常成熟的军中指挥设备。

到了汉朝,长期与中原交战的匈奴也用上了战鼓。汉武帝时期,卫青、霍去病等征讨匈奴,取得的战利品中就有“鼓、旗”。公元前119年,名将李广之子李敢随同霍去病出征,夺得了匈奴左贤王的鼓、旗,被封为关内侯。

宋代名将“悬羊击鼓”智斗金军

英雄辈出的三国时期,用战鼓激励士气的例子比比皆是。作为军事大家的曹操,就喜欢亲自擂鼓。根据《三国志·魏书》的记载,公元205年,曹操攻打袁谭据守的南皮城。“公攻谭,旦及日中不决;公乃自执桴鼓,士卒咸奋,应时破陷。”还有一个曹军因擂鼓幸得汉中的“传奇故事”。话说公元215年,因为前一年刘备取得益州大部,曹操为了抢先夺取益州的门户汉中,遂率十万大军亲征汉中张鲁,但大军被阻于险要的阳平关,损失惨重,且粮食将尽,迫不得已,曹操下令连夜撤军。谁知黑暗中前军却错入张鲁的军营。此时恰好有大群麋鹿受惊,冲进张鲁营寨,营中一阵喧闹。曹军前军以为发生激战,连忙敲击战鼓、集合兵力,张鲁一方的军队以为曹操的十万大军杀入,在晕头转向中不战自溃。有人马上报告曹操“战况”,曹操开始还不信,确认后挥军杀回,一举夺取汉中,因此,曹操此役被后人评价为“勇者多助”,因擂鼓“幸而克获”。

风水轮流转,曹操也吃过对手刘备巧用战鼓的亏。公元219年,刘备与曹操争夺汉中,在定军山之战中命老将黄忠斩杀曹操大将夏侯渊。关于这一战,多处文献记载都强调刘备军“鼓噪而进”“金鼓震天”,在惊天动地的战鼓声中斩杀夏侯渊,取得决定性的胜利。之后曹操亲自带大军来报仇,又在汉水遭遇赵云的“空营计”。面对曹操大军来攻,赵云先是“更大开门,偃旗息鼓”,使得曹军怀疑有伏兵,主动撤退。赵云趁机“擂鼓震天”,曹军“惊骇,自相蹂践,堕汉水中死者甚多”。在小说《三国演义》中,又虚构出诸葛亮命人在夜晚不断擂鼓,使得曹军一夜三惊,最终支撑不住,撤离汉中的故事。

蜀汉丞相诸葛亮也是个用战鼓的高手,在其兵书中多次提到战鼓,并以鼓点结合旗号,作为军令的信号。例如在摆阵时,“正阵之法,旗鼓为之主:一鼓,举其青旗,自为直阵;二鼓,举其赤旗,则为锐阵;三鼓,举其黄旗,则为方阵;四鼓,举其白旗,则为圆阵;五鼓,举其黑旗,则为曲阵。”通过不同的鼓点,辅以旗帜,指挥部队变换成各种阵型。

随着时间和文化的演变,隋唐时期,战鼓逐渐形成了独特的节奏和风格。这种战鼓不仅在军事上发挥作用,也逐渐成了民间文化的一部分。我国很多地区的现代战鼓文化都起源于隋唐,甚至专门有“隋唐战鼓”。

战鼓的另一个辉煌时期是在宋代。公元1029年,金兵大将完颜宗弼(即金兀术)率军渡江南下攻宋。次年初,南宋大将韩世忠率兵截断金兵退路,双方在黄天荡展开大战。金兵人多势众,归心似箭,疯狂扑击。韩世忠率军在水上截杀。韩世忠夫人梁红玉亲自擂鼓助威,使得宋军士气大振,阻击了金军一个多月。最后金兀术依靠汉奸的献策,挖开河道,迂回至宋军上游,才击退韩世忠,突围而去。虽然没有拦住金兵,但“梁夫人擂鼓战金山”的骁勇故事一直流传至今。

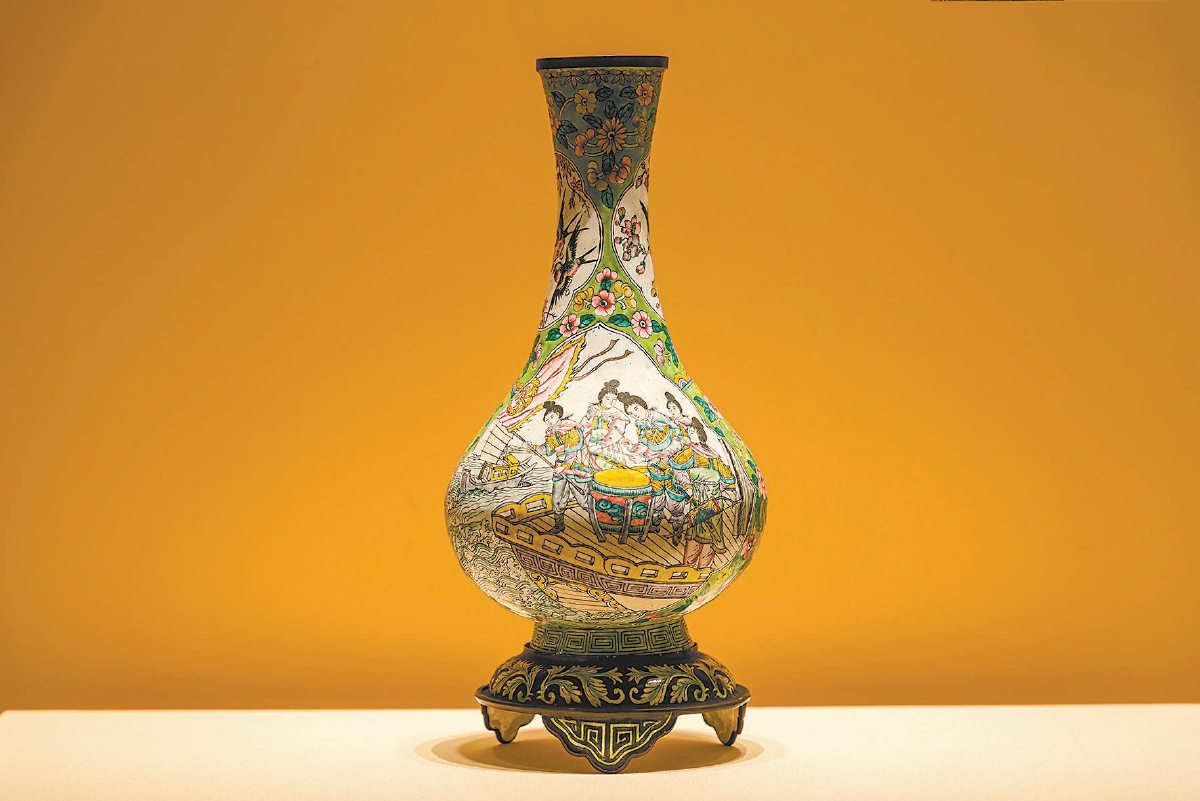

绘有“梁夫人擂鼓战金山”的珐琅瓶。

比韩世忠晚一百多年的另一位南宋抗金名将毕再遇,也善于用战鼓设计对敌的计策。一次他与金兵相持,敌众我寡,局面不利。但如果撤退,又恐遭金军追击。于是毕再遇令人在营中准备几面战鼓,每只鼓上悬挂一只羊。那羊吊得难受,就胡乱蹬踏鼓面,发出杂乱的鼓声。金军听到宋营鼓声散乱,不知道有何埋伏,不敢擅自进攻。毕再遇趁机悄然撤退。直到几天后宋营鼓声日渐削弱,金军才敢进入,却发现宋军早已远去。这就是“悬羊击鼓”之计。

此后数百年,战鼓依然是军队作战的重要设备。南明郑成功率兵与清军的激战中,多次以战鼓为号。不过,随着火器的威力增加,战争模式改变,过去那种成千上万人战作一团的时代远去,战鼓的作用也在淡化。近代的战争中,战鼓的记载就比较少了。

多项非遗传承“战鼓”精神

清末以后,我国开始学习西方近现代军事,传统的战鼓正式从军队中退场。但战鼓在民间延续了生命力,从而形成各具地方特色的民间战鼓文化。

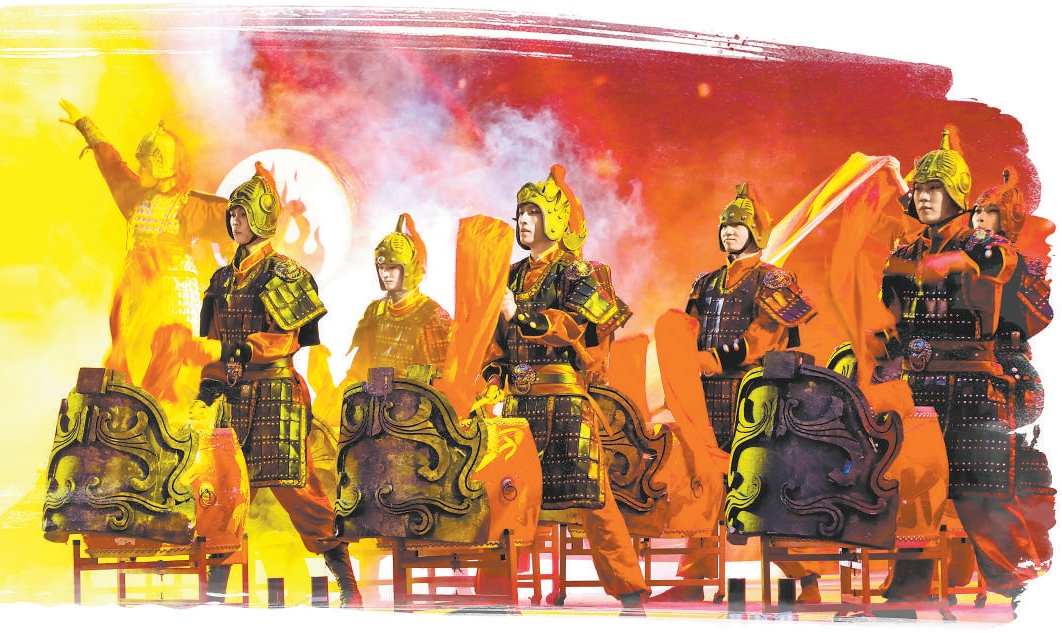

近些年,随着我国对传统文化加大传承与保护力度,很多地区的民间战鼓文化成为非遗项目。比如甘肃的轩辕鼓。甘肃清水,古称上邽,传说是鼓的发明人轩辕黄帝的诞生地。为了纪念黄帝,清水本地逐渐开发出这种民间鼓乐表演,一般在每年农历的正月初五和七月十五进行,表达祈福驱灾的美好祝愿,是当地的盛会。进入新世纪后,在地方政府的支持下,人们对轩辕鼓表演进行了整理和改编,创作出大型鼓乐舞蹈《轩辕鼓舞》,使古老的文化艺术焕发出新的活力,诠释轩辕文化的精神内涵。

离甘肃不远的陕西省也有战鼓非遗项目——壶口斗鼓。壶口斗鼓是陕北地区的民间传统鼓舞艺术,得名来源于气势磅礴的壶口瀑布。传说五帝末期大禹治水时与黄河中兴风作浪的蛟龙交战,附近的百姓纷纷带着战鼓前来,千面战鼓发出震撼天地的鼓声,助力大禹制服了蛟龙。为了纪念这个胜利,有了壶口斗鼓。壶口斗鼓使用的乐器主要是鼓、锣、镲三件,打击技巧多变,共鸣时如天地轰鸣,使人感受到当年大禹治水的威风。

河北的常山战鼓是知名的国家级非遗项目。常山战鼓在河北省正定县一带流传,此地正是古代的常山。有关常山战鼓最出名的历史名人,大约要数汉末三国时蜀汉的名将赵云。本地人传说是赵云部下的一些士兵回到常山,将赵云的鼓乐传扬于此。不过实际上,常山战鼓在战国时期就已具雏形。早期是从军中战鼓演化而来的祭祀用鼓乐,后来则成为民间文艺活动。

2018年3月18日,国家级非遗常山战鼓在千年古城河北正定南城门表演。

中国的战鼓非遗项目还有甘肃的黄河战鼓,陕西省咸阳的秦汉战鼓、监军战鼓,山西省古县的隋唐战鼓,河南省安阳县的吕村战鼓等。这些战鼓非遗项目往往与历史名人和事件关联,虽然有些是传说,但都体现了人们对英雄人物的尊崇和中国军人不屈不挠、奋勇拼搏的精神。

非遗名片

锣鼓艺术(常山战鼓)

类别:传统音乐

级别:国家级非物质文化遗产代表性项目

公布时间:2008年(第二批)

申报地区或单位:河北省正定县

锣鼓艺术是我国较为常见的民间器乐演奏形式,它分布广泛,几乎全国各地都有流传。虽然各地所用乐器不尽相同,但大都以锣、鼓、铙、钹等大音量打击乐器为主,节奏激越鲜明,演出场面壮观,艺术风格以气势磅礴、威武热烈见长,主要在各种民间吉庆、典礼场合演奏。

常山战鼓是流行于河北省正定县的民间锣鼓表演艺术,早在战国时期,常山战鼓就已具雏形。宋元时期正定成为当时全国的演艺中心,战鼓的表演已经非常成熟。进入明代以后,常山战鼓日渐兴盛,形成表演套路清晰、规模宏大的特点,在民间广泛流传。

常山战鼓演奏时需用到鼓、大钹、中钹、小钹、小锣等多种打击乐器,其编制少则几十人,多则数百人,套路多样,内容丰富,曲牌繁多,表演雄壮威武、气势磅礴,鼓点紧凑,变化复杂有致,声响高亢嘹亮。常山战鼓大多由独立的锣鼓段子连缀组合而成,共有9章72套之多,演出时边击奏边舞蹈,鼓手腾挪跳跃,鼓、钹上下翻飞。常山战鼓传承严格,有家传和以师带徒两种方式。

(来源:《北京日报》2024年7月31日,第16版;作者:杨益;图片来源:原文配图;原文有删减)