来源:央视新闻客户端 发布时间:2023-11-09

今天(11月9日)

是第32个全国消防日

主题为“消防为主,生命至上”

2000年前的古人也是这样想的

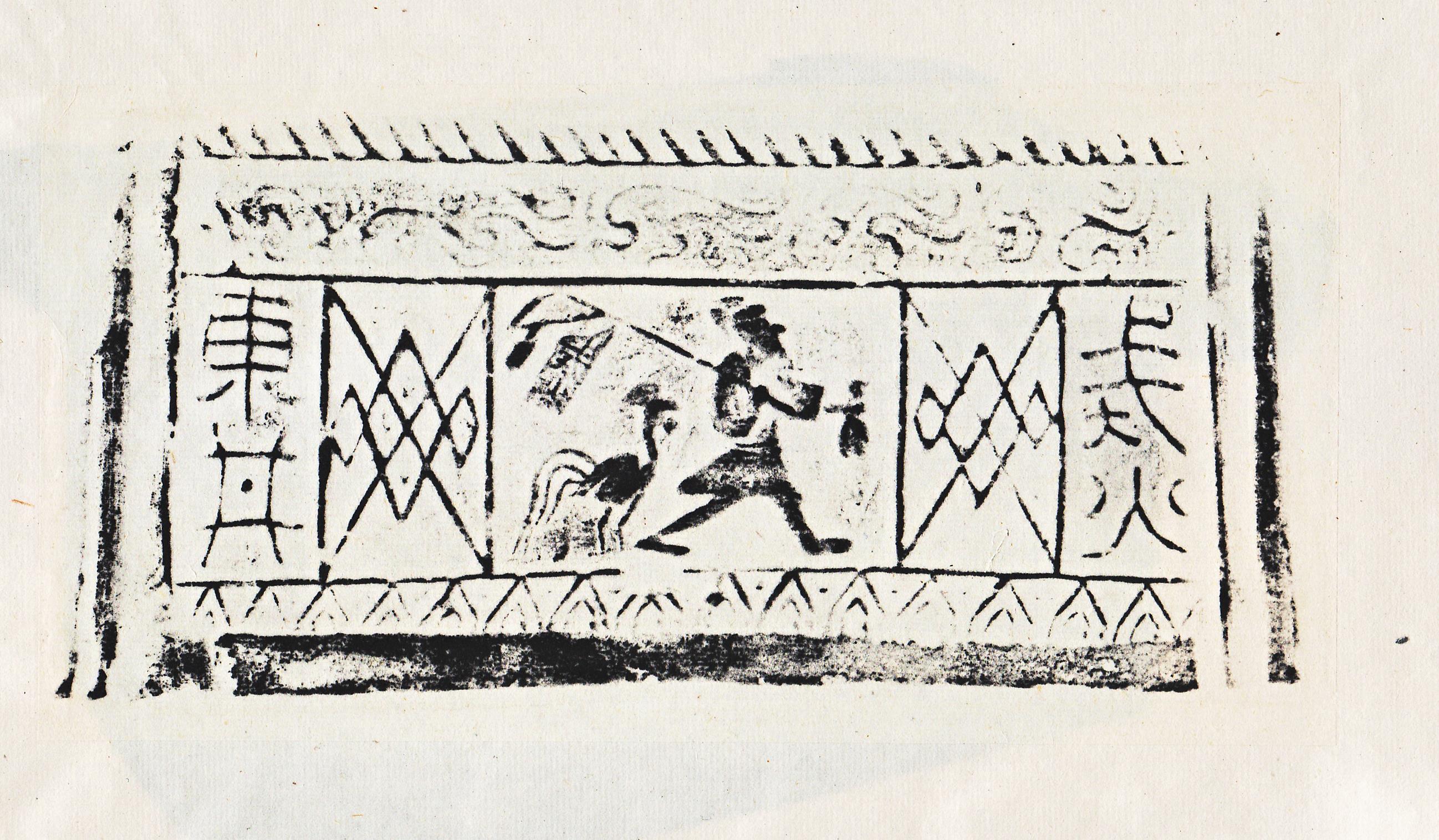

今天,带你认识“东井戒火”铭文陶井

2000年前的“消防器具”微缩模型

第一眼看到它

你觉得这是个啥?

花盆?笔筒?烟灰缸?

但仔细瞧瞧

它上下相通,栏口还有两榫眼

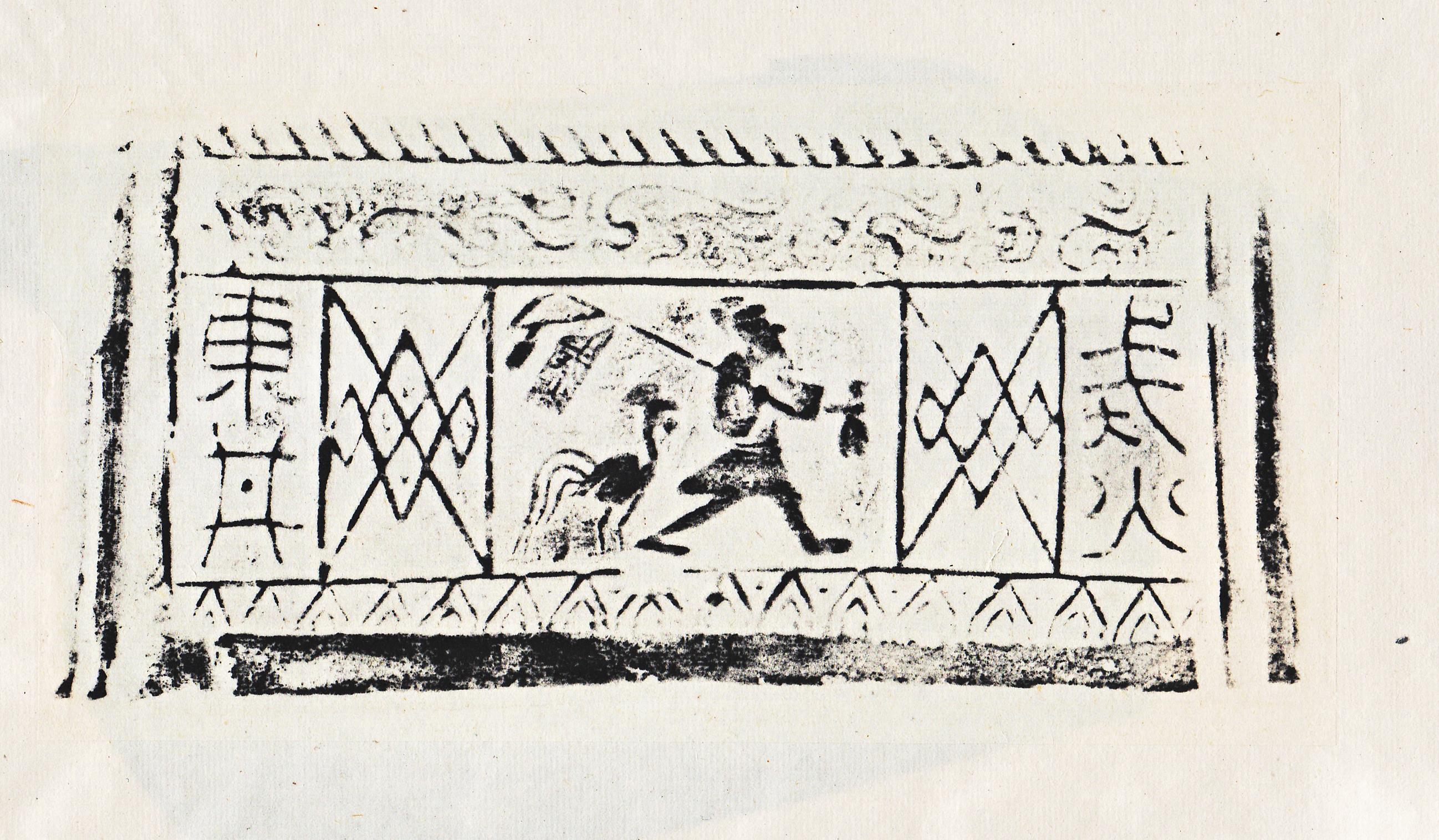

说明其上原有井亭结构,类似这样↓

陶井完整样式(加工还原后的示意图)

这其实是一口2000年前的“消防井”

四壁均刻有人物和动物图案

形态逼真,线条流畅

前壁印“戒火”“东井”篆书榜题

中心图案是一位健步疾走的男子

他右肩扛旗,旗上有“戒火”二字

左手执一物,有人认为是水罐

还有人认为是乐器——铎或铃

用来起到发声警告的功能

据推断,这位肩扛“戒火”旗幡的男子

很可能就是当时的“专职消防员”

陶器后壁刻有一牛在槽中饮水的图案

并饰以火焰及鱼纹

整个画面安排都与水、火密切相关

此器为汉代陶明器中少见的珍品

也是重要的消防文物

“东井戒火”四字铭文

折射出古人先进的“消防意识”

“东井”为星宿名

指二十八星宿之一的井宿

因在“玉井”之东,故称东井

据《史记·天官书》载:“东井为水事。”

“东井”铭文出现在陶井上

就是希望借其丰富的水的内涵

达到防火的效果

折射出古人对自然界的信仰和崇拜

陶井上的四字铭文

以往一直被读作“东井灭火”

后经学者考证定为“戒火”

虽然只有一字之差,内涵却大不相同

“灭火”是火灾发生后的行为

而“戒火”是提醒人们慎于用火

古人“防患于未然”的智慧得以显现

汉 陶井栏 故宫博物院藏

从各地出土的多件“东井戒火”陶器中

可以推断出

在当时我国就已经有了专用的消防水井

对于消防水源的建设相当重视

关于“防火救火”

古人自有妙招

早在商周时期

我国就出现了相当成熟的防火理论

《周易》首次提出“防患于未然”的论述

北宋的《营造法式》则被称作古代消防标准的专著

不仅理论丰富

消防建筑、工具也不胜枚举

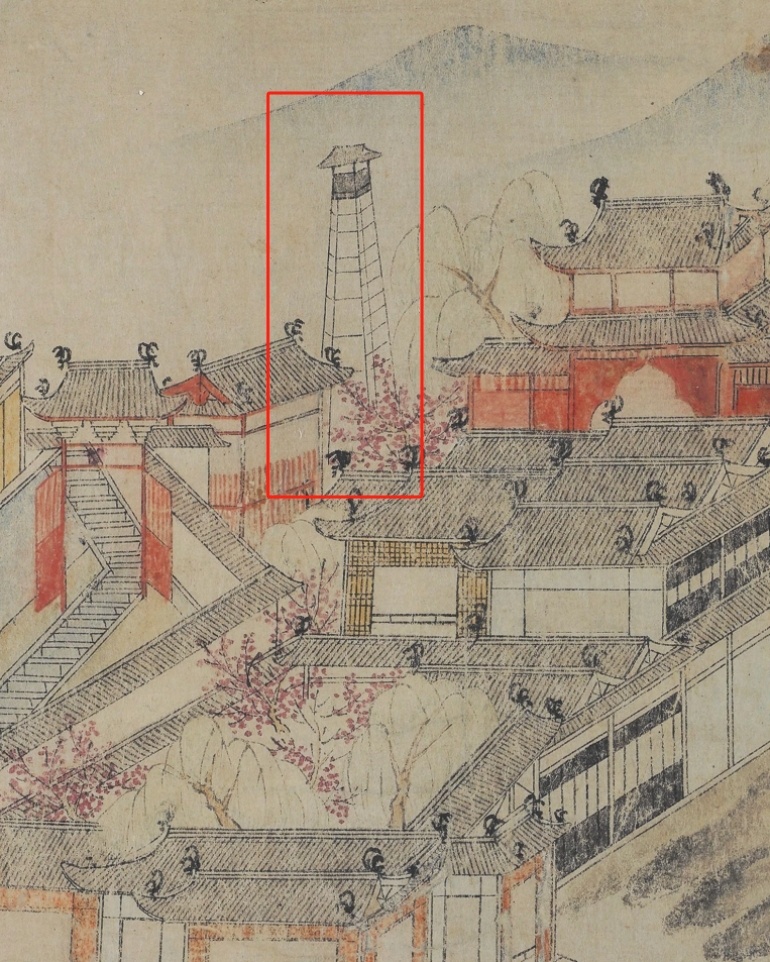

望火楼

是古代专门用于观望火情的高楼

《西湖清趣图》(局部)

望火楼实行“24小时站岗制”

如有火灾发生

站岗人员就会马上拉响警报

附近驻扎的“消防队员”就会出动

太平缸

储水是救火的关键

为此古人设计了许多种储水的工具

太平缸就是最典型的消防设施之一

鎏金太平铜缸 故宫博物院藏

缸内要求常年保持有水

冬季还要点火给缸加温、避免结冰

以便随时取水救火

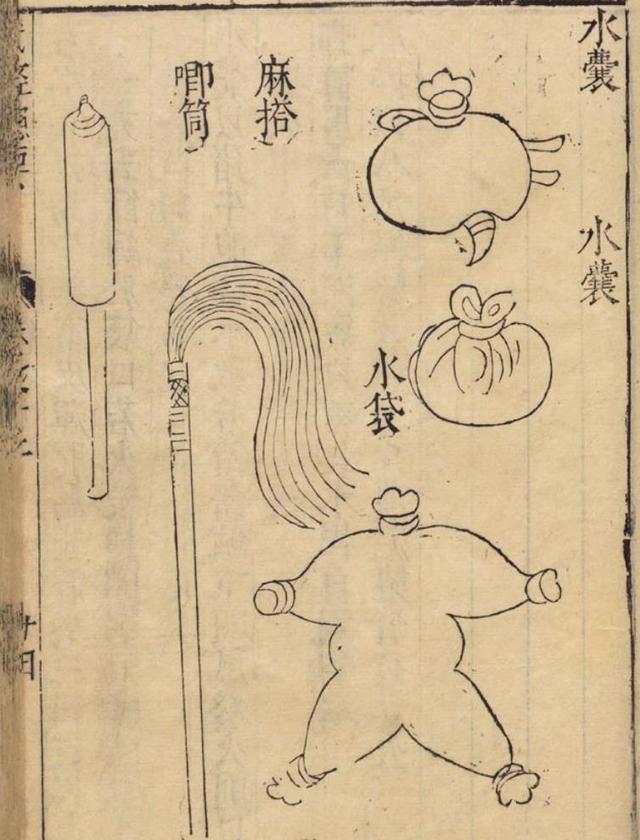

《武经总要》火备图

看图猜物,这些形状奇特的救火工具

你都认识吗?

这是一组宋代的救火工具

水囊:盛水量小但灵活性强。着火时,可将囊抛入其中。

水袋:用牛、马等动物的整张皮制成,能盛三四石水(相当于如今的四百多斤)。

唧筒:把竹筒端放进水中,来回拉动紧裹在水杆上的棉絮,将水吸入、喷出。这也是后世活塞泵的前身。

麻搭:在八尺长的竹竿上系着二斤散开的麻,着火时用麻蘸着泥浆,再抹在火苗周围,就能有效阻止火势蔓延。

不得不说,古人的消防智慧

千年后仍不过时

消防无小事

古今都要防患于未“燃”

(来源:央视新闻客户端;作者:孙煜祁 ;图片来源:原文配图)