来源:《中国文化报》 发布时间:2024-10-16

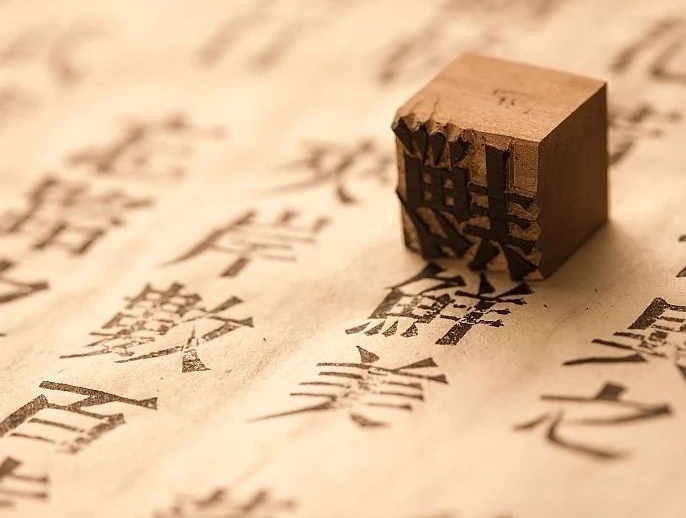

资料图 图片来源:中国社会科学网微信公众号

汉语俗语是在汉族人民的口语中形成并广泛流传的定型语句。它来自民间,通常以语句的形式存在,或单句,或对句,或连句,形式活泼,朗朗上口,以俗喻理,简练、形象而有趣。俗语表达了一定地域范围内民众的生存环境、生活经验、智慧、习俗和价值认同等,是非常重要的语言资源。俗语不仅是表达的工具,更是展现民族文化的重要窗口。

汉语俗语与文化自信

语言自信是文化自信的重要组成部分。从绵延五千多年的历史中走来,中华文明传承至今从未中断,历经风雨始终生生不息、历久弥新。汉语从古代一直沿用到今天、演变到今天,也没有断流过。汉语也是当今世界上使用人数最多的语言,是中国人的骄傲。汉语是汉文化的重要载体和内容。中华文明历经数千年而绵延不绝,迭遭忧患而经久不衰,汉语汉字的凝结作用功不可没。“乡音无改鬓毛衰”,乡音就是乡情,乡音就是力量。今天,中华儿女不论走到世界的哪个地方,只要说上几句家乡话就会令彼此相惜。这是民族语言的力量。

语言审美可以说是其他审美的重要基础,人们对世界的认识,不少都蕴含在对语言的使用中。俗语虽然有个“俗”字,其审美特点在一些艺术领域也有所应用,可以提炼其用法规律,甚至成为修辞手段。作为民间俗文学的元曲中就有不少运用老百姓的语言进行简单、朴实的修辞的例子,如“有人问我事如何?人海阔,无日不风波”“不分好歹何为地,错勘贤愚枉做天”等。王国维评价“元风实于新文体中使用新言语”,随着剧本的演绎和传播,有些台词可能就成了当时的俗语。

汉语俗语之“俗”具有“通俗”和“民俗”的双重性。民俗语言学家曲彦斌曾指出:“俗语一词是汉语的固有语汇,具有自己的特定含义和文化底蕴;其‘俗’,不仅具有通俗的、大众的、约定俗成的、俚俗的等语义,尚含有民俗的意思。事实上,俗语之所以是民俗语言的一个重要语类,主要在于它往往表现民俗,是一种语言民俗艺术形态。”汉语俗语是历史和社会生活的重要标记,凝结了劳动人民集体的智慧和创造力。“一方水土养一方人”“三十年河东,三十年河西”“人心齐泰山移”“妇女能顶半边天”“千里不同风,百里不同俗”……在汉语俗语中,可以看到中华民族的历史、政治、经济、文化、军事、农业、医药、养生等。汉语俗语在历史、人文、政治、经济、外交等方面都有重要的研究价值和实用价值。

丰富的汉语俗语资源

汉语俗语是汉语词汇生动活泼的重要体现,往往具有原生态特点。

汉语俗语自古就有,只是古时候“俗”和“语”可能偏向于各自表示一个词,“俗语”的意思就是民间流传的说法,但不一定是比较固定的说法,与如今的“俗语”含义有相同之处,也有些不同之处。如《史记·滑稽列传》附褚少孙补写的《西门豹治邺》一文这样写道:“民人俗语曰:‘即不为河伯娶妇,水来漂没,溺其人民’云。”这里的“俗语”一词,就是指民间流传的说法。不过古时候用“俗语”表示比较固定的说法的情况也是有的,如《汉书·路温舒传》:“故俗语曰:‘画地为狱议不入,刻木为吏期不对。’”

后来“俗语”演化为一个固定的词语。汉语俗语和各地地形地貌、物候特产、风俗习惯、价值理念等联系紧密。在我国960多万平方公里的广袤土地上,高山、平原、盆地、丘陵、河流、草原、沙漠等几乎每种地理风貌都有反映其独特地理特征的俗语,如“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”反映了我国西北部内陆地区寒暑变化显著的特点,“地无三尺平,天无三日晴”是云贵高原地形气候特点的写照,“九曲黄河十八弯,一碗河水半碗沙”是黄河水含沙量大的摹写,“南边山,北边湾,中间丘陵夹平川”描述了淮河两岸山地、丘陵和平原相间的地貌特点,“得淮河者得天下”“守江必守淮”反映了淮河重要的军事地位。反映农业耕作、饮食特点的汉语俗语也有很多,如“山北黄牛下地,山南水牛犁田”是秦岭地区农业生产景色的写照,“秦岭淮河一条线,南吃大米北吃面”反映了“秦岭—淮河”一线南稻北麦的特点,“南甜北咸,东辣西酸”“贵州人辣不怕,四川人不怕辣,湖南人怕不辣”等反映了我国各地的饮食习惯特点。还有反映民俗习惯和价值理念的汉语俗语,如“二月二,龙抬头,家家小孩剃光头”“早清明,晚十月一”“十月一,送寒衣”“黑脸去,白脸来,婴儿越长越富态”等反映了我国各地的节庆习俗,“易得无价宝,难得有情郎”“男大当婚女大当嫁”“宁拆十座庙,不破一门亲”等婚配俗语反映了民间传统的婚配观念。还有反映革命精神和新中国建设的俗语,如“星星之火,可以燎原”“小米加步枪”“一把钥匙开一把锁”“老虎苍蝇一起打”等。

有效利用汉语俗语资源的路径

汉语俗语资源开发利用的方式和领域是多维的。汉语俗语是语言表达的工具和材料,其所蕴含的文化信息是通过俗语词汇的运用传承发展的。只有被使用的词汇才是新鲜的、活泼的、有生命力的词汇。现阶段,有效利用汉语俗语的方式主要有口语、书面语和网络用语三种。汉语俗语产生于人们的口头语言,通俗而形象。其使用和生命力首先表现在口语中,其次表现在书面语中,主要是文艺创作中的运用,最后是在网络用语中。网络交流兼有口语和书面语的特点,方便快捷、传播迅速,是汉语俗语传承传播的新路径。

有效利用汉语俗语要挖掘优秀汉语俗语的内涵和精神。汉语俗语是从一直流传下来的,其形成的年代不一,流传过程中的演变不一,有些汉语俗语在口耳传承中出现讹误,其内涵意义和附加色彩都发生了一定的偏移变化,也有些俗语所表达的思想理念与当今时代已经有了一定的差距。进行汉语俗语探源研究,正确理解汉语俗语的内在含义,编制优秀汉语俗语漫画、图册、宣传手册,与时俱进地开发优秀传统汉语俗语的时代价值,展现汉语俗语的连续性和包容性,使之既源远流长,又常用常新。

俗语以立德。优秀汉语俗语资源可以作为助力课程思政教育教学的语言材料。在大中小学的课程教学中适当引入鲜活生动的优秀汉语俗语,有利于提升教育教学的质量,助力实现立德树人教育目标。优秀汉语俗语是传承汉文化的重要载体,具有鲜明的文化特色和丰富的文化信息。“一分耕耘,一分收获”“种瓜得瓜,种豆得豆”“人无远虑,必有近忧”“百尺竿头,更进一步”……这些汉语俗语不但能够拉近教师与学生的情感距离,而且深入浅出,把深奥的理论通俗化,把抽象的事物形象化,让学生听得懂、记得住、记得牢,在智慧的语言中增长智慧,在潜移默化中懂得做人做事。

俗语以振兴。优秀汉语俗语可以成为有效推动乡村振兴建设的精神力量。优秀汉语俗语植根于生活沃土,群众是汉语俗语的创造者、使用者和推动者。“人心齐,泰山移”“民族要复兴,乡村必振兴”等汉语俗语传递了人们的情感价值认同,在乡村振兴中具有凝聚力和宣传效力,有助于营造和谐稳定的乡村环境,拓展乡村经济增长空间。

俗语以发展。优秀汉语俗语可以成为赋能文旅融合发展和品牌建设的宣传先锋。汉语俗语以简短的语言形式揭示各地旅游资源的丰富性和独特性,在文旅融合发展中能够发挥强大的宣传作用。如“桂林山水甲天下”“上有天堂,下有苏杭”等广为流传的汉语俗语使桂林、苏杭名扬天下。时下,打造传播力强的宣传俗语,借助网络语言、影视广告、公共用语等扩大传播途径,有助于促进地方文旅品牌化建设,推动地方文旅融合更好发展。在景区建设地方俗语文化墙、地方优秀俗语的音频视频展板展播,做优汉语俗语纪念品、汉语俗语旅游文创产品等也是促进文旅融合的新形式。

俗语以弘远。优秀汉语俗语还是促进文化交流、展示民族文化和民族形象的重要窗口。“来而不往,非礼也”“投我以桃,报之以李”“一言既出,驷马难追”等是思想和智慧的凝结。

(本文系安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目“安徽沿淮习语与地域文化研究”的研究成果,编号:SK2021A0723)

(来源:《中国文化报》2024年9月24日,第3版;作者:于景超,系蚌埠学院文学与教育学院教师)