来源:《北京纪事》 发布时间:2025-08-26

1931年9月18日,日本帝国主义利欲熏心,悍然发动一场侵华战争,这既是日本军国主义全面侵华的开始,也是中国抗日战争的起点。事变中,日军炸毁南满铁路并嫁祸中国军队,借此侵占沈阳。随后迅速占领东北三省,建立伪满洲国傀儡政权,开始了对东北长达14年的殖民统治。热爱和平的中国人,面对着国破家亡,全体中华儿女奋起反抗。作为国粹代表的京剧艺术家们也不甘落后,纷纷冲到第一线,以戏抗倭,以史喻今,强烈的文化自信,极大地鼓舞了全国人民抗日的决心!

借古喻今,鼓舞人心

1932年,在日寇发动“九一八”事变之后,四大名旦之首、一代京剧大师梅兰芳便以梁红玉抗金的故事为题材,编演了《抗金兵》。该剧的情节是:南宋时期,金兵大举南侵,企图渡过长江直取江南。时任润州(今江苏镇江)守将的韩世忠与夫人梁红玉,面对强敌临危不惧,决心以家国大义为重,誓死捍卫疆土。当韩世忠与梁红玉得知金兵进犯长江北岸后,立即联络邻镇守将张俊、刘锜,共商破敌之策。梁红玉以巾帼之智辅佐丈夫,展现了其智勇双全的将门风范。梁山好汉后代阮良、费保、高青等爱国志士,听闻金兵暴行后,毅然投奔韩世忠麾下,为抗金大业增添了民间力量。这一情节体现了军民一心、共御外侮的民族精神。两军在金山江面展开激战。梁红玉亲登金山之巅擂鼓助威,其铿锵鼓声振奋军心。韩世忠则率二子冲锋阵,与金兵展开殊死搏斗。此役以少胜多,极大鼓舞了宋军士气。宋军将领王达假意投降,诱使金兵主帅金兀术误入黄天荡。韩世忠夫妇抓住战机,率水陆两军合围金兵,形成瓮中捉鳖之势。在黄天荡之战中,韩世忠夫妇指挥若定,宋军将士奋勇杀敌,终将金兵围困绝地。金兀术狼狈逃窜,宋军大获全胜。此役彰显了南宋军民的英勇、智慧与爱国情怀。

这部剧彼时在上海公演,全场观众潸然泪下。梅兰芳大师的《抗金兵》,演的虽是抗击金人,实则号召民众抗日寇。这出戏对当时人们的抗战情绪起了很大的鼓舞作用。特别是梅大师活灵活现、出神入化的表演,在南京上演时,观众为了看这戏,买票时把售票窗口都挤坏了。在嘉兴南门梅湾戏院演出时,人山人海,万人空巷。梅大师以中国传统文化做枪做剑,以古喻今、以史育人。继《抗金兵》之后,不久又一部借古寓今的新剧目《生死恨》诞生了。

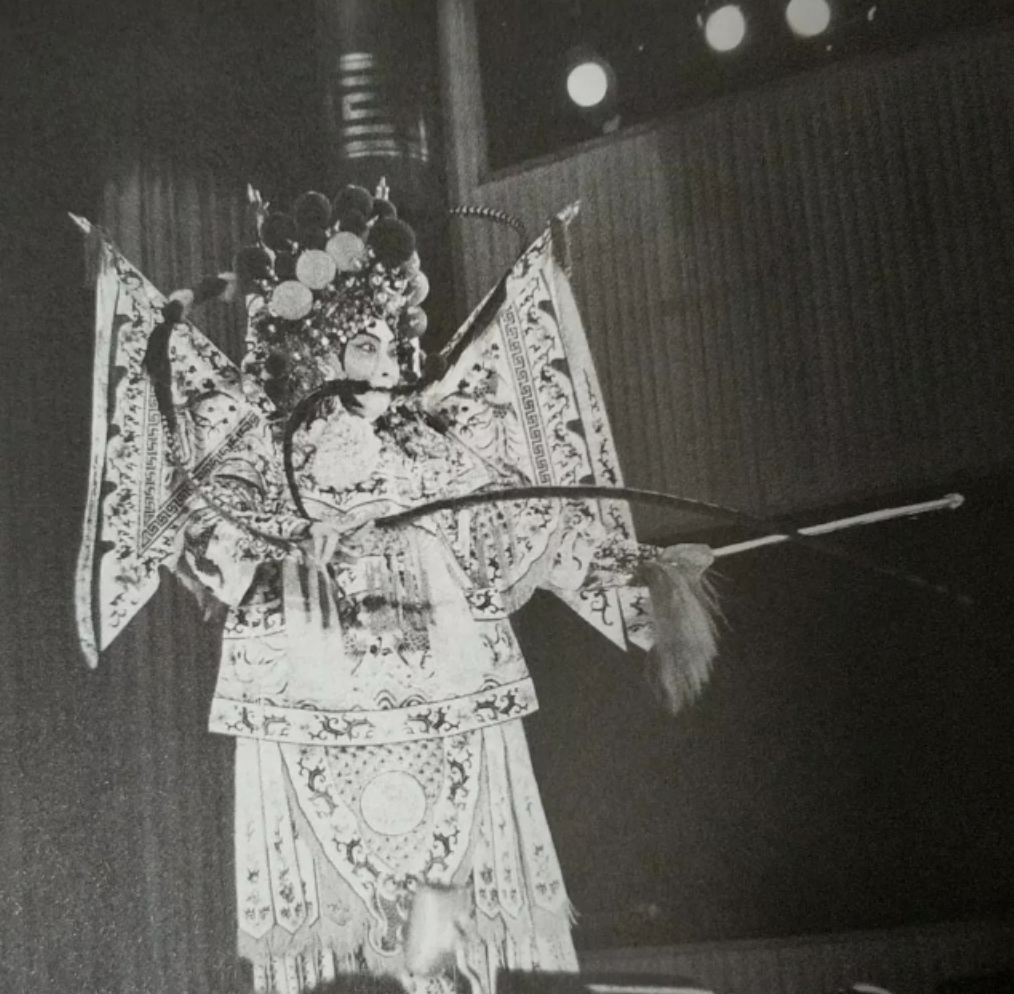

梅兰芳南京人民会堂《抗金兵》剧照

这出新戏改编自明代传奇《易鞋记》,以北宋末年金兵南侵为背景,讲述士人程鹏举与少女韩玉娘被金兵俘虏后历经磨难、最终生离死别的故事。梅兰芳通过剧中金兵的“烧杀抢掠”,南宋百姓的“流离失所死里逃生”,暗合日军的暴行,特别是韩玉娘这一坚贞不屈的女性形象的塑造,隐喻中国人民誓死抗争的精神,以历史映射现实,深刻揭露了侵略战争对普通民众的摧残。剧中韩玉娘在国破家亡中遭受的苦难,以及她劝夫投军、坚守民族大义的作为,激发了观众对侵略者的愤慨和对民族命运的关切,成为唤醒全民抗战意识的艺术号角。

这出历史剧,和以往中国观众看戏的审美期待有许多不同,不是以男女主角大团圆结尾,而是以男女主人公的生死诀别结束,突破了观众对“花团锦簇,人寿年丰”之传统结尾的期待。另外,此剧为了渲染民族的苦难,还有许多新的创造,梅大师创新性地融入旦角穿“富贵衣”(补丁衣服)等手法,强化了抗战主题的悲剧性与深刻性。以个体悲剧折射全民族之苦难,激发观众对侵略者的愤慨。这种艺术创新既保留了京剧的审美特质,又赋予其时代内涵,体现了梅大师在民族危亡之际的主动担当。

梅兰芳出演《生死恨》

《生死恨》于1936年2月在上海天蟾舞台隆重首演,其情节跌宕起伏,唱腔回荡悠扬,唱词更是如诗如画。其中“说什么花好月圆人亦寿,山河万里几多愁,金酋铁骑豺狼寇,他那里饮马黄河血染流,尝胆卧薪权忍受,从来强项不低头,思悠悠来恨悠悠,故国月明在哪一州”的唱词广为流传,经久不衰。这段唱词荡气回肠,哀而不伤,结合现实,激发了观众积极投身于抗战之中的决心。此剧一经演出,观众便奔走相告,场场客满,一票难求。

蓄须明志

人们尽知梅兰芳是京剧四大名旦之首,但是他一生中,却有八年是蓄着胡须的。这可是一件了不起的大事,容笔者详述。

1937年年末,淞沪会战战败,日寇占领上海,当时梅兰芳正居家在此。日寇久慕四大名旦之首的梅博士大名,日伪当局居心叵测,便派人请他到电台讲话,企图让他为日本的“王道乐土”服务。梅兰芳洞察日寇的险恶用心,以即将赴香港和内地演出为由巧妙回绝,并决心尽快离沪赴港。从1938年春到1941年冬,梅兰芳在香港隐居三年,深居简出,仅与少数好友往来。1941年12月,太平洋战争爆发,香港沦陷,抗战形势愈发严峻。为避免被日本人利用,梅兰芳与妻子商议后决定蓄须明志。且朗朗言道:“别瞧我这一撮胡子,将来可有用处。日本人若强迫我登台唱戏。那坐牢、杀头我也认了!”幸运的是,梅兰芳在国际上也是威名遐迩,日本驻军因顾忌梅兰芳的名声而不敢过分为难。梅兰芳深知此地不可久留,于是果断离港,辗转回到上海,继续他的蓄须明志之壮举。

电影《梅兰芳》剧照

在上海的汪伪政权得知梅兰芳回到沪上后,立即派人游说,邀请他担任团长率梅剧团演出,以庆祝“大东亚战争胜利一周年”。然而,梅兰芳再次以蓄须为由婉拒。敌伪不甘心失败,又提出让梅兰芳出面讲话的要求,试图以此打破他因蓄须而不能登台的理由。梅兰芳机智地应对,并不惜豁出性命,注射伤寒预防针以重病搪塞。当敌伪再次派人前来时,见梅兰芳高烧不退只好悻悻离开。梅兰芳舍命定巧计,化解了这一次日伪来势汹汹的逼迫。

数年中梅大师未登台演戏,没有丝毫收入。他存入香港银行的资金也被日军冻结,生活逐渐窘迫。为维持一家人的生活,梅兰芳只得变卖家中古董以维持生计。日伪当局以为金钱可以打破缺口,有汉奸企图以金钱为诱饵,提出愿献上金条百根,以换取梅兰芳的登台,但被其严正拒绝。上海的几家戏院老板得知梅兰芳的困境,纷纷邀请他演出,然而,为了自己的铮铮誓言,梅大师都一一婉拒,让这些老板都碰了钉子。但是梅兰芳的家人也得过日子,他们只能靠着向朋友借贷过活,不过这也不是个长久之计。后来终于想出了办法,在一位画家朋友的建议下,决定举办国画展览,以售画为生。毕竟梅兰芳是世界级的艺术大师,他的国画也曾得到多位泰斗级画家的教授和指点,梅兰芳的画卖得很火,不但能够解决全家的生活开支,还有一部分余资用于资助剧团中生活更为困难的人士。已经到了这样的境地,梅兰芳还不忘他那些剧团的老朋友。最后便是用这种方式,坚持到抗战胜利,隐居八年的梅兰芳大师终于重返舞台。这是何等的不易,又何等的伟大!

梅兰芳卖画度日,此画作于 1944年冬

决不演戏给日军捐献飞机

1937年12月14日,当时的北平市成立了伪北平市政府,任命亲日派大汉奸余晋和为首任伪北平市长兼警察局长。当时抗日呼声此起彼伏,日伪当局企图举办一场大义务戏来粉饰太平,造成虚假繁荣、歌舞升平的局面。于是命令梨园公会,强迫他们出面组织京剧界名演员联合演出义务戏。尤其令人发指的是,这场义务戏竟然以“支援皇军,捐献飞机”的名义演出。当时,京城各班社的大小京剧演员对这场义务戏没有一个心甘情愿地去参加,都是在日伪的高压下,被逼无奈答应的。当梨园公会的人来邀请程砚秋时,话音未落,程砚秋脸色一沉,义正词严地说:“我不给日本人唱义务戏,我不能叫他们拿着钱买飞机去炸中国人,我不唱!不唱难道有死罪吗?谁愿意唱,谁去唱,反正我不唱。”当来人再次无奈地说:“您要是坚决不唱,恐怕对您、对公会都不利。”程砚秋立即回答说:“我一人做事一人当,决不让大家受连累,我程某宁死枪下也绝不唱,你们就照我说的转告给日本人,甭找公会的麻烦,让他们直接找我来,有什么罪我领着!”一番话惊天动地,掷地有声,梨园公会的管事人不好再说什么,只好走出程宅。

程砚秋

程砚秋硬是没有参加这所谓的大义务戏的演出,过后好像并没有捅什么大娄子,似乎风平浪静。他哪里知道日伪当局仇恨在心,伺机报复。转眼来到1941年。一天,程砚秋乘102次列车从上海天蟾戏院演出归来,在前门火车站下车,以徐大麻子为首的几个便衣伪警在罩棚下围住程砚秋,不容分说就重重地扇了程砚秋一记耳光。程砚秋只觉脑袋嗡嗡直响,接着,这帮狗汉奸冲过来就是一阵拳打脚踢。程砚秋从小学过武生,成名后喜爱武术,曾师从多位武术名家,具有很好的拳脚功底,见徐大麻子抡拳向他打来,程砚秋忙挥拳还击。几个回合,徐大麻子等人挨了不少拳头。程砚秋乘机向出站口跑去,脱离了险境。但这一次的遇袭,程先生的损失也是很大的,左耳耳膜被那一记耳光震破,手上的金表也丢失了,拉回来的戏箱都被刺刀捣毁,连场上用的单皮鼓的鼓面都被刺刀划破。当程先生回到家中,他并不气馁,严肃地对夫人说:“不管他们使出什么手段,我程某就是不给日本人唱戏,看他们到底能把我怎么样!”日伪当局果然不肯罢休,他们限制程砚秋灌唱片发行,还限制他的演出,想从经济上逼迫其就范。但深怀民族大义的程砚秋一不做,二不休,决定退出舞台,弃艺务农。这一决定得到了程夫人和家人们的支持。于是一方面,他对外宣称身体患病,不能登台演出,并托人请德国大夫亲笔开具了一个患病证明;另一方面,他告别了城里报子胡同的大宅院,到北平西北郊的青龙桥开始了务农生活。搬到青龙桥时适逢春节,程砚秋自书自撰一副春联:“蓄发事耕耘,杜门谢来往;殷勤语行人,早作退步想。”春联贴在门上,程砚秋便开始了村居的漫长生活,并且在当地农民的帮助下,换上了劳动服装,下地干起了农活。

程砚秋不给日寇演出,从市里躲到青龙桥当农民务农

一代旦角大艺术家程砚秋真的做了一个地地道道的农民。此间,程砚秋宣称要实行“三闭主义”,即闭口、闭眼、闭心,过一种退隐的生活,避开日伪的逼迫。同时,他带来很多的历史古籍,专心攻读《汉书》《大宋宣和遗事》《明史》等。原来,程砚秋哪里就能放下他心中挚爱的京剧。虽然他已经脱离了舞台,但他不分寒暑昼夜,仍然无时无刻不心系京剧。他一方面不断对自己以往的剧目精雕细琢,反复修改以日臻完美,甚至经常邀请友人同行切磋技艺;另一方面,结合自己攻读的历史古籍和心中所思,开始酝酿新的作品。然而,树欲静而风不止,在敌人的铁蹄下,哪里有真正的世外桃源?虽然程砚秋被逼迫得已经不再演出,并且移居郊外,脱离了京剧舞台,淡出了人们的视线,但日伪特务哪里肯就此罢休,不管春花秋月,还是酷暑严冬,仍然经常上门骚扰。1944年2月的一个深夜,日本宪兵和伪警突然闯入程砚秋的家中,并将他抓捕,还将他连夜带到日本宪兵队。由于当日并未在程府中搜出什么违禁的物件,事后程夫人又通过电话拜托几位有关挚友申请保释,才免除了冤狱之灾。直到“八一五”日寇无条件投降,程砚秋大师才又重返舞台献艺。

面对国难当前,有“国剧宗师”“武生泰斗”美誉的杨小楼也发出怒吼,做出许多可歌可泣的事情。“九一八”事变之后,他编了两出新戏《甘宁百骑劫魏营》和《坛山谷》,欲借剧中主人公甘宁和姜维之口,借古喻今,激发全体军民团结一致,保家卫国的精神,抗敌御侮匹夫有责的志气。每当这两出新戏演出,杨小楼念出剧中人气壮山河、慷慨激昂的大段念白时,观众都心知肚明,爆发出热烈的掌声以抒自己的心情。

此外在1937年,北平的汉奸组织为迎接日本兵进城,竟组织堂会戏献媚于日寇,特邀请杨小楼演出拿手杰作《战宛城》。杨托病拒演,汉奸威胁道:“不唱就抄家!”杨听罢气愤至极,怒斥道:“我不当亡国奴!”后汉奸将杨宗师之女婿刘砚芳拘押宪兵队,作为人质要挟。杨小楼迫于无奈只好允诺,但他进后台既不脱棉袍、棉裤,也不穿彩裤,只打了两道眉子,扎上靠就草草上场了。什么技巧也不使,还借《战宛城》剧中人物张绣之口,以铿锵念白发泄对敌人的愤恨,台下观众一片掌声。此外像四大名旦之一的尚小云,编演《梁红玉》;另一四大名旦荀慧生,创作《荀灌娘》,都为宣传抗日斗争做出了不少的贡献。

(来源:《北京纪事》2025年8月刊;原标题:来自梨园的抗战呐喊;作者:张永和;图片来源:原文配图)