来源:“我身边的运河故事”征集发布活动办公室 发布时间:2018-06-06

今河北省邢台市临西县尖冢,是古临清的重镇,是尖冢大码头的所在地。唐代曾在临清古县南部建永济县,尖冢时为永济县白水乡治所。尖冢得名于赵国于此地所设烽火台,至金元明清之际,烽火台已破败,形似土冢,因此故名尖冢。

八十年代尖冢古镇大渡口老照片

金元时期,卫运河航运兴盛,尖冢因有“顺河迎流,单堤陡岸”的河道地位优势,所以又逐渐发展为漕运码头重镇,时码头位于今尖冢扬水站西至1971年为东留善固村输水所修建的扬水站北一带,绵延达3华里多,堤外货物占地达200余亩。明代早年,今何寺村修功德寺时,从南方运来的木材,就占了40多亩的货场。

开国少将之一 鲍奇辰(尖冢人)

明代,大运河于临清州城(临清市区)设大运河钞关,明清两代又在州内州外设南水门关、清平魏湾分关、德州分关、广济桥关、北桥口关和尖冢分关等等,尖冢古镇便是临清州明清漕运收取税务的分关之一。今卫运河的考古调查也表明,尖冢的漕运当兴于金元,盛于明清。

尖冢古镇大码头考古现场

明代洪武,永乐年间,大批山西、山东以及其他各地移民迁入尖冢。到明嘉靖年间,安徽临淮鲍氏迁至尖冢,尖冢发展成为以米、鲍、关、罗四大族姓为主的大城镇。此时,周边的山东东昌府临清州邱县与馆陶,直隶省广平府威县与清河县等县也纷纷在这里设置自己的“办事机构”,来往临清州城的官员与商人也纷纷于此地设置自己的驿站、驿馆。今尖冢菜市场口旧时有一七垅大庙,门前一颗古树罩州内三州县(临清州、馆陶县、邱县),至此时,尖冢镇漕运更加兴盛。码头也更加繁华,尖冢龙潭寺更是一座千年古刹,临清潭腿之发源地,自唐宋临清城还在今临西仓上时,便有此寺之盛,曾被宋皇评为南拳北腿之(以时古黄河故道而分南北)北腿。

清代早年及之后,尖冢漕运码头愈加繁忙。卫运河上,载满木材、煤炭、粮食、棉花、瓷器、盐、铁、白灰、鸡蛋、石材、山货等货物的船只来往如梭,络绎不绝。码头上,每天等待装卸货物的船只都存有数十条。有时候,等待卸货的船只排号需等待七天左右。每天货船的装卸量约计200万斤以上。货场上,各种待装和已卸的货物堆积如山。当地的絮棉、小麦和鸡蛋等农副产品在尖冢已形成了一大产业,计有数十家之多。时当地收购的农副产品外运量年约在6000万斤至1亿斤。周边的河北曲周、邱县、清河、南宫、广宗、威县等县的商家也纷纷运来大批的农副产品,运走煤炭,木材、盐、铁、瓷器等外来物资。由水路码头带动起来的陆路运输也日渐兴盛。一时间,来往车辆如流,运输繁忙,辐射半径达200多华里。

尖冢古镇考古发掘现场

由于漕运繁忙,码头装卸量大,所以,早在明、清时期即有大批的装卸工、拉纤工和船工队伍在日夜忙碌。解放前后,又组建了由163人,4个队,16个组,组成的搬运工会,并建有15间房屋和独立院落的工会活动场所。遇有紧急装卸任务,人手不够时,工会还要临时雇佣装卸工人。

“清康熙四十七年(1708年),全漳水入卫,自是之后,漳卫二水合流,漕运赖以利济者二百年。”(《民国(临清县志)语》)此一时期,是尖冢码头的极兴盛时期。清早年,尖冢鲍氏第三世祖鲍文绅被朝廷恩赐“寿官”,他奉命管理河道,更给尖冢古镇带来了无限商机。此时,不但本地商人纷纷开店设号,还有济南、太原、天津、清平(今临清市域)、临清州等地的巨商大贾也纷纷前来开店设号,进行贸易交流,以至于今尖冢村中四条主要街道出现了店铺林立,货物丰盈,人烟密集的兴旺景象,时为一方运河重镇。今尖冢粮站处,当时是一条10多米宽的古镇南北大街,在街道东侧有齐鲁、三元、三义合、义利堂、世兴公等商号。街道西侧,自南向北有聚丰城、黑不兴、世兴等商号,并开设有药行四家。南北大街北头西去的东西大街有信立、德瑞昌等商号。今西尖冢往东通卫运河大堤的东西大街和今东尖冢的南北大街有桐城、净殿、冀兴等商号。还有药行两家,以及邮电所、瓷器店、广货铺、洗澡堂和鸡蛋行等商铺。时全镇商铺总计百余家。这些商号多数是兴盛一两百年的老字号,并且都有强大的政治基础和雄厚的经济基础。如摇鞍镇贺伍庄的“义利堂”,济南的“聚丰城”,山西徐化斋的“世兴”等商号,都为尖冢古镇的繁盛做出过重要贡献。除此之外,在几条主要街道上,还分布着较大的客栈、饭庄等服务性店铺数十家,小户的店家则更多。这些商家和过往行旅的繁盛,形成了白日人流如梭、彻夜灯火通明的繁华景象。当时的尖冢,车来船往,商贾云集。每至农历四、九传统尖冢大集(始于明清)之日,更是人山人海,比肩接踵,各种货物琳琅满目,市井繁华,生意兴隆,民国年间,人们形容其为“一京,二卫(天津卫),三尖冢”。

尖冢大码头遗址附近一地的碎砖

尖冢,因河而兴,也因河而衰。因1959年漳卫河(卫运河)建岳城水库,以及沿河两岸工农业生产发展、用水量激增等原因,上游来水骤减,卫运河成了季节性河流,漕运也成为季节性运输,码头基本上失去了功能。此时搬运会的大部分工人转到临清土城卫河西岸部分城区(今河西镇),由政府组织,成立了搬运社,后改为搬运公司。之后,公路、铁路日渐兴盛,更给季节性来水的卫运河带来了极大的冲击。到1964年,临西县由临清析出,划入河北时,尖冢大码头已完全关闭,数代繁华的古镇大码头走完了自己的历史辉煌。上世纪70年代,上游来水亦不能满足通航的需要,所以漕运船只均已告停。1982年,卫运河行洪较大,尖冢大码头处,河道主流向右岸位移,使左岸堤内形成了大面积的扇形滩地,从而失去了地理之利。至此,尖冢大码头彻底废弃。

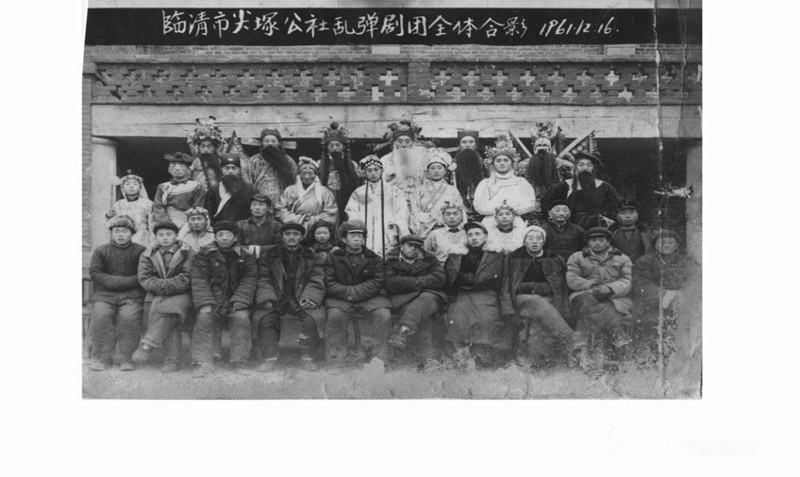

尖冢古镇乱弹剧团老照片

据临清州志记载:州内尖冢镇分关,距正关旱路50里,水路90里,查收一切绕道货税。尖冢分关是今临西卫运河上几个分关的其中一个,由此可见过去的尖冢古镇非常的繁华。而尖冢分关的考古仍待进一步的确址,今临西尖冢镇中心已北迁,古镇旧址中心几乎变成农村,所以保留了大片的历史街区,这些街区就是一座古镇的灵魂,小编建议临西老尖冢的老居民,或许可以组织起来绘出原古镇的地图,另外如果能将古镇被建在一些建筑物里的珍贵碑文取出,将对古镇的文化和经济建设、钞关复建有非常大的帮助,另外尖冢鲍家历代名人辈出,更是开国大将军之一鲍其辰将军的故乡,过去鲍家大院在临清县非常有名气,可惜毁于文革时期,如果将鲍家大院旧址和文物保护起来,也是尖冢古镇发展的一个非常好的资源。尖冢初圈更是临清市《运河名城——临清》一书中《河神爷抢皇粮》故事的背景地。尖冢古镇的美食文化也是很好的资源,比如说,尖冢的空心贡面、豆腐脑和刘家羊肉。另外尖冢的养殖户,比如农村黄河鲤鱼养殖等特产,都是很好的地方特色,在发展文化的同时,也能带动民间的经济。

作者:杨遵义,本文由“临西县历史文社”公众号投稿。

(本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动办公室来稿。)