来源:“我身边的运河故事”征集发布活动办公室 发布时间:2018-11-07

在河北省邢台市的东南部,有着一个知名度不高的小县——临西,它是在1964年,山东省临清县卫运河西岸的城关区与尖冢、下堡寺、老官寨、童村、吕寨五个大区合并而成,面积占1956年吞并清平县之前的老临清县土地的三分之二,因地处金代之后的临清河西,故名临西县。它就是我的家乡,一个与不同朝代的古运河打了千年交道的地方。

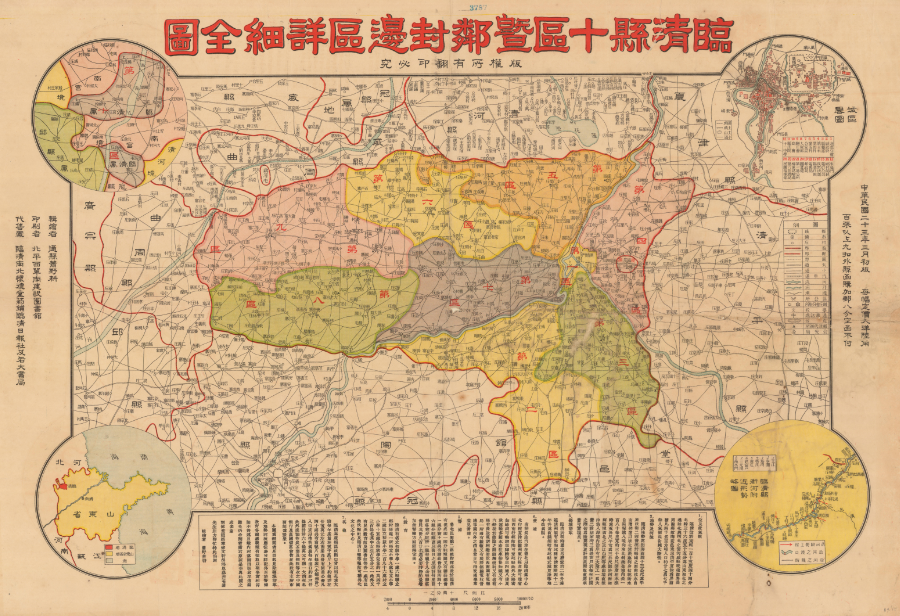

(作者供图)

翻开中国大运河沿线城市的名字,不难发现临清这个地方有着太多的故事,但是大家都只晓得山东聊城的临清市,却不知河北邢台还有一个临西县。临西县境内的建置最早可追溯到西汉时期的清渊县与榆阳国,今临西镇西部的西马鸣堂村仍然保留着榆阳古城遗址;而我县境内的古运河最早也可追溯到曹魏时期的白沟故道,它由馆陶县北部流经我县西部摇鞍镇乡,擦临西镇西部,由下堡寺镇东部的村庄出境入清河县境内,今考古标明曹魏白沟故道淤积在我县西部沿线乡镇地下5米左右处。

(作者供图)

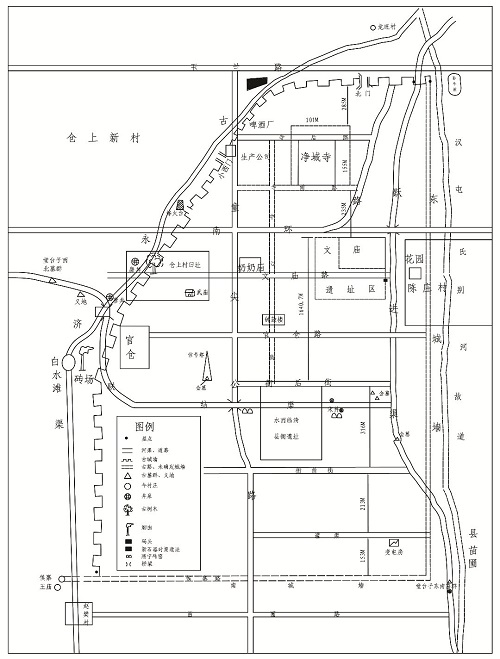

后赵年间,清渊县改称临清县,设治于临西县城南仓上村东的卧牛坑处,因居于汉屯氏别河故道东,故名水东临清,北魏年间又于汉屯氏别河故道西建临清城,故名水西临清。水西临清的遗址非常大,相当于明清平遥古城占地面积的两倍。临清县设立后,清渊县与临清县分分合合,但临清县的古治所一直在临西县境内的仓上村。

(作者供图)

水西临清古城巧妙地利用了汉屯氏别河故道的一段作为护城河,隋代所开大运河永济渠的古河道流经我县东、西尖冢村,过尖冢镇辖区的乔屯、南蔡辛庄、何寺、郝庄、王庙村,擦县城南的仓上村水西临清古城的西门遗址外而过,在遗址上有唐代年间所设的官仓遗址,是唐朝的正仓。唐代曾将古县分为赤、畿、望、紧、上、中、下七级,时水西临清城为望县,是贝州最大的古县。另外,在水西古城遗址内还有着北魏至宋代的古县衙、北城墙、北城门、唐代钟鼓楼、净域寺等重要遗址,还有一棵元代的仓集镇古槐,遗存资源非常丰富。由于仓上老村居民已搬迁至县城南部另建仓上新村,原老村(仓集古镇)一带便变成了农田空了下来。

古城遗址内的净域寺曾因唐代的法藏禅师担任住持而盛极一时,一直到晚清才走向衰败,最终毁于民国,寺庙仅存的两口大钟也被拖走造了手榴弹。近年来,在惟俊禅师的操持下,净域寺才得以重现昔日庄严神圣之景象。水西临清古城有着太多的人文故事,如京剧《李七长亭》中的宋代临清,还有当地流传的净域寺的各种传说,电影《刺客聂隐娘》中提到的贝州临清也是说的此地。水西临清古城遗址对于研究唐宋年间的漕运文化有着非常重要的作用。

金天会五年,因水患、兵患,水西临清城被废,遂迁城至曹仁镇,也就是今天山东聊城的临清市旧县村一带。

(作者供图)

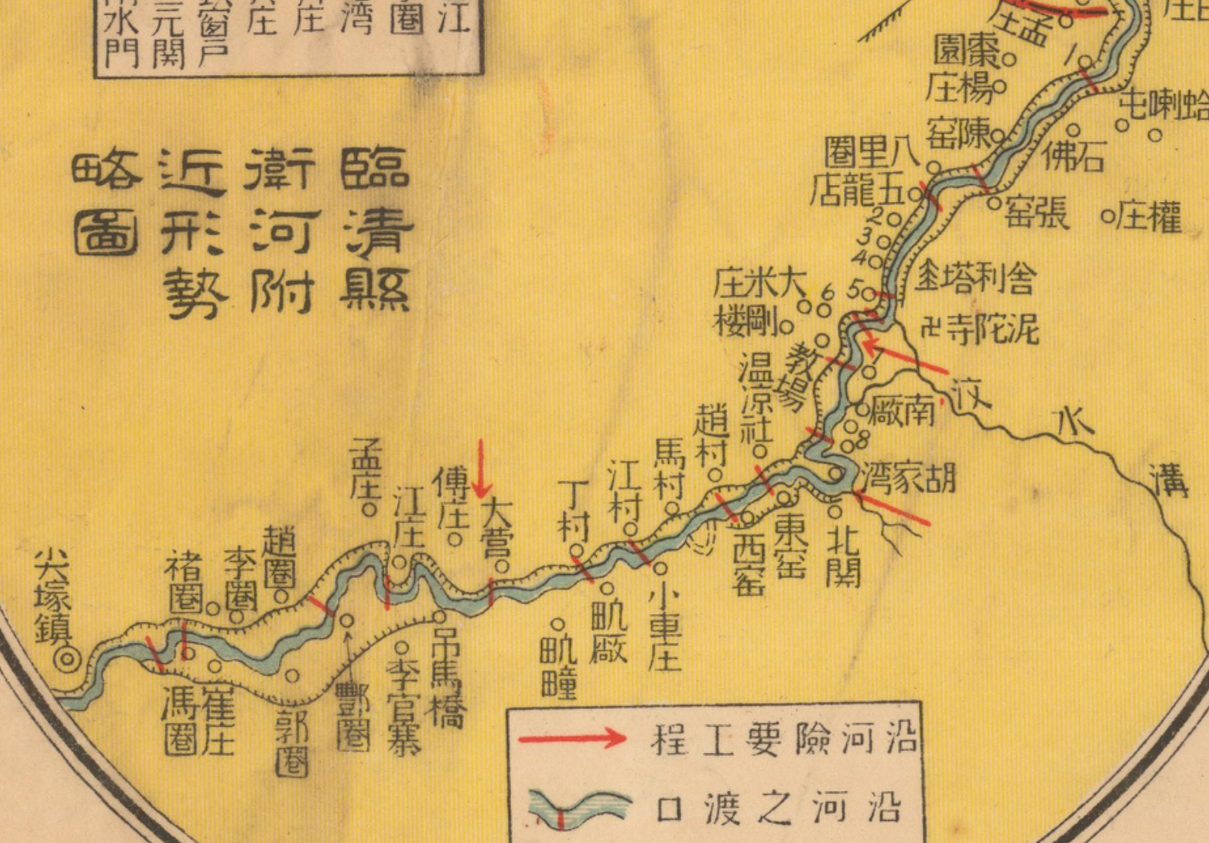

隋唐大运河永济渠贯穿我县中部尖冢镇、临西镇、吕寨镇的一些村庄,由我县吕寨镇郑楼村出境,擦威县太阳庙村东流入清河县境内。在这条故道上有一条鲧堤,与永济渠相辅相行,贯穿我县中部。在这条隋唐永济渠古河道的沿线上还有一座始建于唐代的吕寨镇石佛寺,寺庙旧址内仍保存有两通明清时期重修石佛寺的碑文,其中一通古碑文上还有明代时任临清州官的署名;另外在吕寨镇吕寨村内的娘娘庙遗址附近还有一棵明代的龙腾古槐,树冠和枝干都非常粗壮。

(作者供图)

永济渠古河道沿岸,在尖冢镇的龙潭村还有一处龙潭寺遗址,它是中华武术潭腿(临清潭腿)的发源地,寺在黑龙潭中,故名龙潭寺,潭腿也得名于此。龙潭寺始建于初唐,清代被损毁,直至二十世纪五六十年代,仅存的两间庙宇被拆除,拆庙后水位下降,直至干涸。今龙潭寺的遗址上出土有唐宋砖瓦、明清习练潭腿所用的石墩、清代观音像等许多文物,现为邢台市级文物保护单位。

(作者供图)

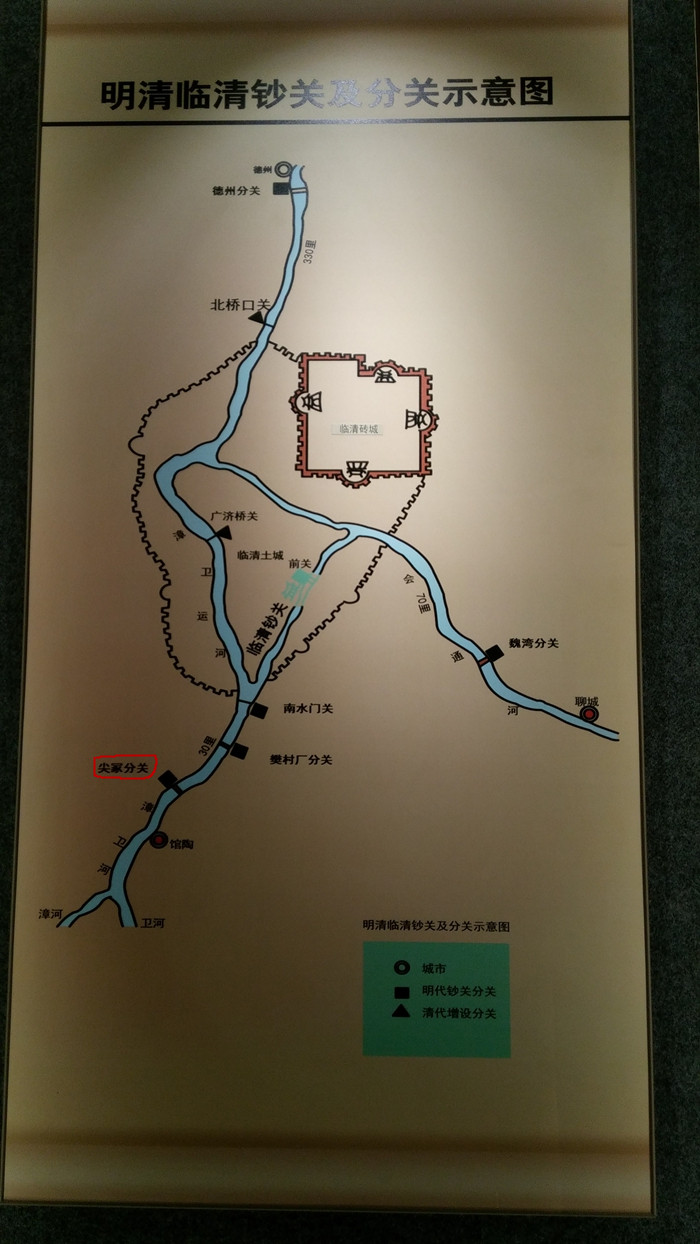

元代,郭守敬对大运河裁弯取直,改走了临西县境内卫运河的位置,由我县尖冢镇西尖冢村东边入境,流经尖冢镇和大刘乡、河西镇、东枣元乡靠近卫运河的一些乡镇街区和村庄,北入清河县的油坊镇、渡口驿乡境内。说起我县的尖冢镇,它最初是唐代临清县所建的永济县白水乡治所,因赵国在此地所设烽火台,在明代移民时已经破败,形似土冢,因此故名尖冢,它是明清临清钞关的一所分关,拥有尖冢大码头。今卫运河的考古表明,尖冢的漕运兴于金元,盛于明清,历经民国,直至建国初,临西县东部依旧依靠卫运河与天津等地进行贸易往来。由于1959年卫运河上游建岳城水库以及沿河两岸工农业用水激增等原因,漕运也变为季节性运输,至20世纪70年代,上游来水不再能满足通航的需要,因此漕运船只均告停。如今,尖冢镇的东、西尖冢村除了部分小街道变窄之外,主干道与大部分街道的格局走向与过去均无区别。

(作者供图)

沿着运河继续北上,进入我县大刘乡的大营村,这里过去是卫运河沿岸的大渡口之一,也是卫运河上一处险要地点。大营村在过去就在卫运河河道的一个重要的拐弯处,至今大营村内碧霞元君庙遗址上还保留着一通明代临清卫指挥使王承恩等人所立的古碑文。

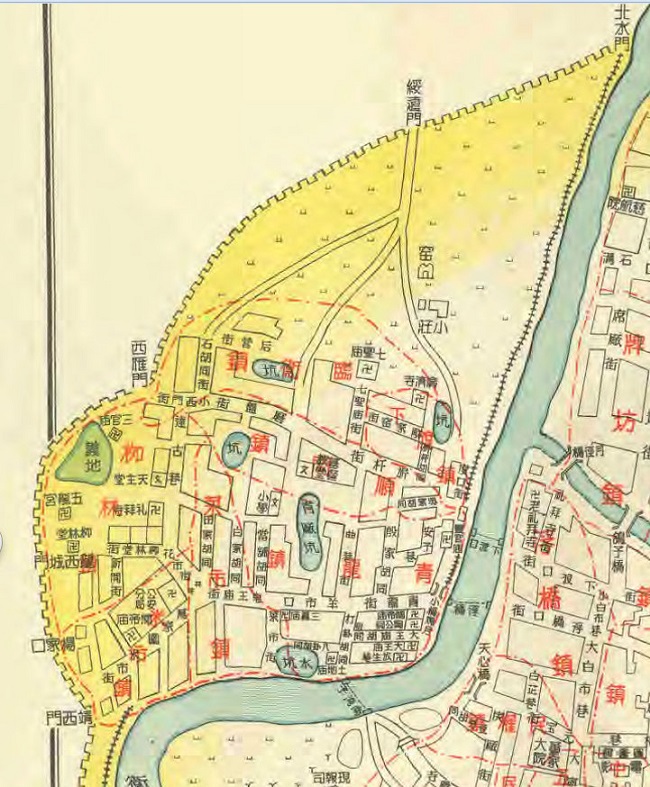

明代临清州城跨卫运河围城,围住临西县东部河西镇辖区的大部分街区、村庄,在河西镇东部的街区有靖西门、雁西门、绥远门等多处古城门旧址,以及五龙宫等商会旧址。20世纪70年代为了卫运河的治理,拆除了西岸的大片街巷,而没有被拆除的那片街巷、一些城门旧址和商会遗址都保留在河西镇东半部的街区内。在河西镇东部的大堤上,有一个弯形的走向,它就是历史上的南湾子码头大堤,在卫运河的裁弯取直和部分河西街拆除的过程中,它的弯子底儿依然保留着过去大致的走向;在河西镇大堤的东部有大片明清临清州城的重要漕运古遗址。可以说,河西镇一带是明清临清州城漕运商业文化的一部分,具有很高的考古价值。

(作者供图)

由河西镇沿着卫运河北上,进入我县的东枣元乡。枣元村过去有一处丁家码头,它的规模虽然没有尖冢大码头那么大,也没有那么繁忙,但也是明清时期很繁华的古村码头。在这座村里曾有一座始建于唐代的宝泉寺,在1968年为了建设学校,最后仅存的大殿被拆除;在东枣元乡的八里圈东,过去也是一处大渡口,村内保留着一座始建于明代,历经清代几次增修的八里圈清真寺,它对于明清冀南鲁西卫运河沿岸的古建筑有着很大的研究价值。

(作者供图)

从八里圈村继续北行,有一个名叫陈窑的村庄,它得名于明代陈姓始祖陈清于此地开设陈家窑烧制贡砖,用于北京皇城、皇陵、皇宫的修缮;在陈窑古遗址群内曾出土有20处左右的古窑址,出土有明嘉靖、清天启、光绪的城砖二百块,是一处保存非常完好的明清卫运河沿岸的古窑址群。还有如明清洪官营清真寺、殷庄清真寺、锦衣卫陈氏的古民居等古遗址和古建筑,它们均见证了临清古县的历史变迁,也见证了临西县这块千年古运河岸边的土地的兴衰变迁和人文积淀。

(作者供图)

可以说,临西县的历史即古临清的历史,也是千年古运河文化的变迁史和传承史。

作者:钟岩,河北省临西县。

(本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动办公室来稿。)