来源:《中国文化报》 发布时间:2025-04-10

如今,随着信息技术的飞速发展,数字化已成为推动各行各业转型升级的重要力量。数字赋能下的非遗传承与国际传播及其时代价值研究,不仅关乎中华优秀传统文化的保护与传承,更涉及文化自信的增强与国际传播能力的提升。本文从非遗传承的数字化路径、国际传播的创新策略以及两者的时代价值三个方面,深入探讨数字赋能下非遗传承与国际传播的深远影响。

非遗传承的数字化路径

政府在推动非遗传承的数字化进程中发挥着主导作用。相关部门可以通过设立专项基金和制定相关政策,为非遗的数字化保护进一步提供资金支持和政策保障。相关部门还可以组织专家团队,对非遗项目进行全面普查和数字化记录,确保珍贵的非遗资料得以保存。同时,相关部门还可以促进高校和研究机构参与非遗数字化技术的研发,使其利用现代科技手段,如3D扫描、虚拟现实等,对非遗项目进行数字化还原和展示。

企业是非遗数字化传承的重要参与者。许多文化企业投入大量资源,开发非遗数字化产品,如数字化博物馆、非遗类App等,使公众能够更加便捷地了解和体验非遗。企业可以通过市场化运作,将非遗元素融入现代设计,推出一系列具有文化特色的创意产品,既能够满足消费者的文化需求,也可以为非遗传承人带来一定的经济收益。

很多非遗传承人也积极拥抱数字化,利用社交媒体等平台宣传和推广自己的技艺。他们通过直播、短视频等形式,展示非遗技艺和背后的文化故事,吸引了大量粉丝关注。这种线上、线下相结合的方式,不仅拓宽了非遗的传播渠道,也增强了非遗的吸引力和影响力。此外,社会各界也在共同努力,推动非遗数字化的普及和发展。一些教育机构将非遗数字化内容纳入课程体系,让学生在学习过程中感受非遗的魅力。媒体机构则通过报道和宣传,提高公众对非遗数字化的认知度和参与度。这些共同构成了非遗传承的数字化路径,为非遗的传承和发展不断注入新的活力。

比如,上海市长宁区持续探索“非遗+”文旅融合创新实践,形成了一批可复制、可推广的创新经验。当地不断完善非遗保护体系,并通过数字技术和多媒体手段,在长宁沪剧艺术馆等场馆立体化、故事化地展现非遗项目的历史和发展。

非遗国际传播创新的策略

政府在非遗国际传播中扮演着关键角色。相关部门可以组织国际文化交流活动,如非遗节、文化节等,搭建非遗展示平台,吸引国际社会的关注,同时,还可以加强与非遗国际组织的合作,参与国际非遗保护项目,提升中国非遗在国际舞台上的影响力。文化机构是非遗国际传播的重要力量。博物馆、艺术馆等文化机构可以举办非遗主题展览,向国际社会展示中国非遗的独特魅力。这些机构还可以利用海外分支机构和网络平台,将非遗传播到世界各地。这些机构通过专业的策划和展示,可以让国际社会更加深入地了解中国非遗的丰富内涵。非遗传承人也是非遗国际传播的积极参与者。他们可以参加国际比赛和展览,展示自己的技艺和作品,以更多地赢得国际同行的认可和赞誉。媒体在非遗国际传播中发挥着不可替代的作用。电视、广播、报纸等媒体可以通过制作专题报道和节目,向国际社会介绍中国非遗。同时,社交媒体等新兴媒体也成为非遗国际传播的重要渠道,这些媒体通过多元化的传播方式,让中国非遗在全球范围内得到广泛传播和认知。此外,社会力量也在非遗国际传播中发挥着积极作用。他们通过组织公益活动、志愿者服务等形式,推动非遗的传播和交流。这些创新性的国际传播策略共同构成了中国非遗走向世界的重要桥梁,为提升中国非遗的国际影响力作出了积极贡献。

比如在四川成都,非遗数字展览成为一大亮点。展览通过新媒体艺术作品,将非遗之美以交互体验等形式呈现给观众,让更多人能够身临其境地感受非遗的独特韵味。此外,苏州在非遗数字化保护、传承和创新方面也作出了积极探索。当地通过“狮林·园宇宙”项目、“云游苏州”App等,让游客能够感受到现代科技与古典园林的交融之美,展示了“非遗+数字”的巨大潜力。

数字赋能下非遗传承与国际传播的时代价值

数字赋能下的非遗传承与国际传播,对于推动中华优秀传统文化的创新发展具有重要意义。一方面,数字化技术的应用,使得非遗的保护与传承更加高效、便捷。数字化手段使得非遗跨越时空的限制,实现更广泛、更深入的传播,这不仅有助于提升公众对非遗的认知与认同,也为非遗的传承与发展注入了新的活力。

另一方面,非遗的国际传播工作,对于提升国家文化软实力、增强文化自信具有重要的作用。非遗的国际传播能够展示中国文化的深厚底蕴与独特魅力,增进国际社会对中国文化的了解。同时,非遗的国际传播也是推动中国文化走向世界、参与国际文化交流的重要途径。

此外,数字赋能下的非遗传承与国际传播,还为文化产业的发展提供了新的机遇。企业可以挖掘非遗的价值,开发文化创意产品,推动文化产业的转型升级,促进文化与经济的深度融合,这不仅有助于提升文化产业的整体竞争力,也为非遗的可持续发展提供了有力保障。

综上所述,数字赋能下的非遗传承与国际传播,不仅能够进一步保护与传承中华优秀传统文化,更能增强文化自信、提升国际传播能力。非遗在数字化技术应用下焕发出更加璀璨的光芒。未来,我们应继续深化非遗的数字化保护与国际传播工作,为构建人类命运共同体贡献更多的文化力量。

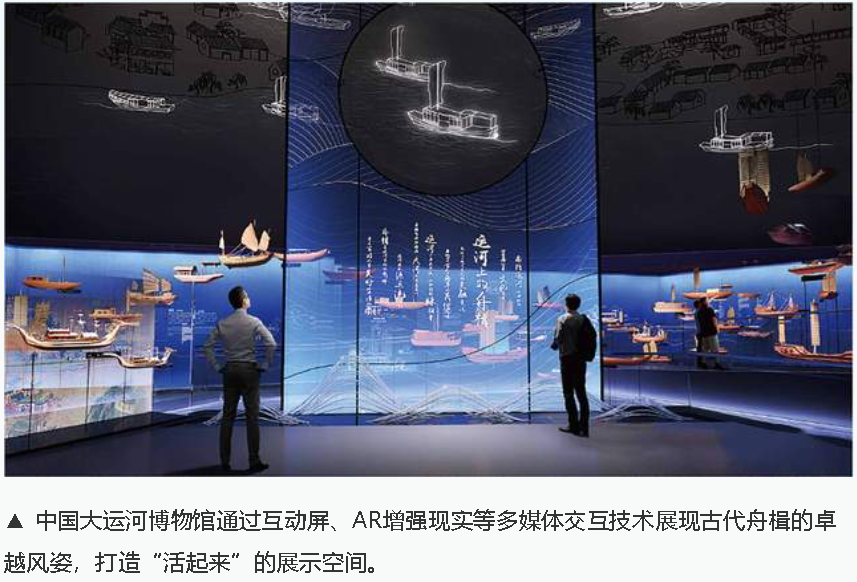

(来源:《中国文化报》2025年4月10日,第7版;作者:孙姣夏,榆林学院外国语学院副教授;图片来源:《南京社会科学》杂志)