来源:《中国文化报》 发布时间:2025-08-28

“敌人的手已扼住了我们的喉,/这可不容把手掩着眼说:/‘这不是一个噩梦?’//五千年的光荣,/还有民族的存,亡,/即刻要自己来决定。//扪一下胸,如果还在跳动,/好了,战神已在候着你,/去创造一个更新的生命。”《战神已在候着你》这首诗,26岁的臧克家写于1931年的“九一八事变”之后。

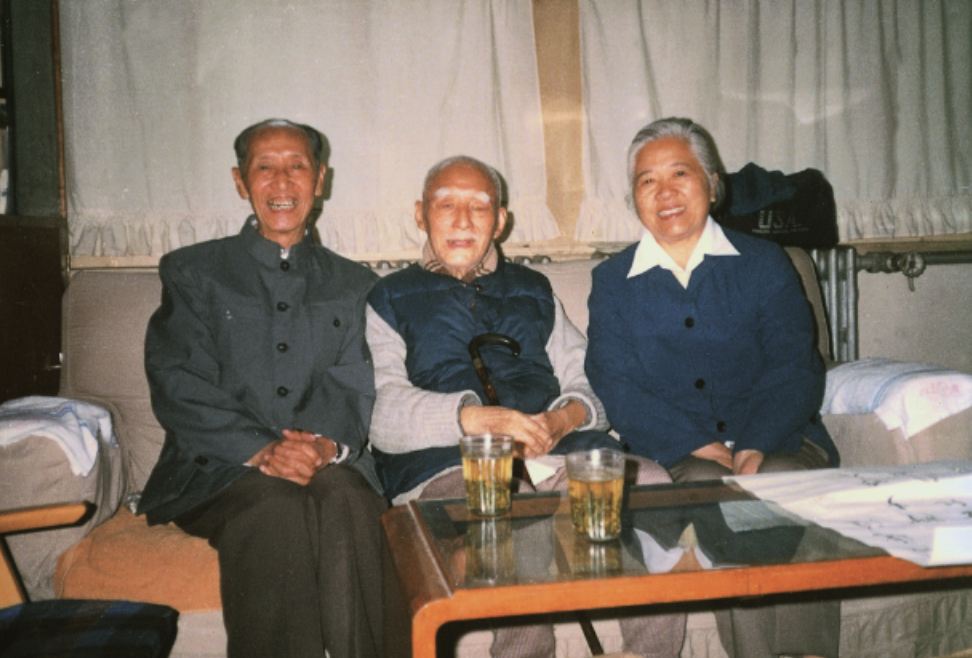

1987年9月30日,臧克家郑曼夫妇拜望叶圣陶先生(中)

1905年10月8日,臧克家出生于山东诸城。从小生活在因丧权辱国的“二十一条”而被日本帝国主义侵占的山东,他可谓饱尝山河破碎、无以为家的屈辱和悲怆。1923年夏,臧克家考入山东省立第一师范学校,即开始习作新诗。他曾参与过北伐战争,并在1930年至1934年入读国立青岛大学中文系期间,先后出版诗集《烙印》《罪恶的黑手》,蜚声诗坛。

《中原的胳膀》《依旧是春天》《生命的光圈》《肉的长城——为绥东抗战将士作》……1937年全面抗战爆发前,诗人臧克家即用一首首满怀忧患意识的爱国诗篇,关切时局,警醒国人,唤醒民众,同时也砥砺着自己奔赴疆场。诗人原本是战士,笔和枪、诗与炮火硝烟自此熔铸在一起。

“除了高唱战歌,你们的诗句将哑然无声”,投身于战场上血与火的拼杀,是一个诗人的荣耀与冠冕。诗人臧克家正是战士,是以生命书写抗战传奇、歌咏浴血奋战的桂冠诗人。

“抗战!抗战!/将敌人的脚跟,/从我们的国土上斩断。”“我甘心掷上这条身子,/掷上一切,/去赢最后胜利的/那一份光荣。”1937年,在山东省立临清中学任教的臧克家,积极投身抗日爱国活动。1938年,他作为知名文化人士受到第五战区司令长官李宗仁邀请,从外地返回山东。用他当年的话说:“我要去从军,到铜山,因为那儿最接近敌人。”

1938年4月的台儿庄战役中,臧克家与李宗仁等同赴前线。8天时间里,冒着日寇飞机轰炸的危险,臧克家三进台儿庄,前线归来,他夜以继日,写下深具历史文献价值的战地通讯《津浦北线血战记》。李宗仁还在前线亲笔为《津浦北线血战记》写下长篇题句。同年5月初,该书即由上海生活书店赶印出版,大大鼓舞了全国人民抗战的士气。

1938年6月,收入臧克家1937年7月到1938年4月创作的14首诗的第一本抗战诗集《从军行》,由生活书店出版发行。打开诗集封面,几行醒目的大字即是“诗人们啊!/请放开你的喉咙,/除了高唱战歌,/你的诗句将哑然无声!”在《自序》中,臧克家更是直书:“现在,每个中国人,都在血泊里拼命地挣扎,都在受着炮火的洗礼,都在苦难中磨炼着自己,都在为祖国做英勇的斗争。中国正在扮演着一幕伟大的历史剧。”当然,也有“汉奸的无耻,颓废者的荒唐与堕落,又使我多么愤恨”。诗人甚至希望“把自己的身子永远放在前方,叫眼睛,叫这颗心,被一些真切的血肉的现实,牵动着。这样,或者可以使得诗句逐着行动向前跨进一步”。

是的,只有逐着行动奋勇前行的诗句,才具有穿透力、震撼力和感染力。1939年3月,臧克家的另一本抗战诗集《泥沼集》,仍由生活书店出版。1939年5月的随枣战役中,臧克家曾待在山头距敌人近200米的前沿阵地。归来后,他在给《文艺阵地》编者的信中这样描写:“一日之内(敌人)发炮至三千余发之多,为沪战后最烈之炮火。弟于炮火中跑出,身边落多颗,幸而不死!回程至枣阳,敌人突冲至,几被包围……急行八日两夜,始脱险。敌人在后面仅距三十里。”这正是“为了祖国,/把生活浸在苦辛中,/为了抗战,/甘愿把身子供作牺牲”的写照,体现了诗人的大情怀、战士的真本色。其女臧小平在回忆文章里写道:“父亲说:我的生命是从炮弹里漏下来的,敌人的机关枪也不曾使我战栗!”后来,为记录这次战地之行,诗人写了长诗《走向火线》和散文集《随枣行》。

1988年,在《诗歌》社主办的诗歌一日上。左起:艾青、臧克家、冯至、卞之琳

1939年8月至10月,臧克家再次远征,与姚雪垠等人自湖北经河南向大别山进发,到安徽敌后采访抗战情况,先后会见了新四军办事处主任何伟和美国作家史沫特莱,并将此行写成长诗《淮上吟》和通讯《淮上三千里》。《淮上吟》开创了臧克家诗歌创作中“报告长诗”的先河,被朱自清赞曰“很不错,比喻特别新鲜有意味”。

“我们飞舞/在战争的风前,/我们拧动时代的轮齿/旋转,/我们用五千里的征程/送走了1939年。”这首写于1940年1月11日的120余行诗篇《我们走完了1939年——给孙陵、雪垠》,正是臧克家冒着日寇的炮火,在战地上与官兵共度元旦的记录。

“一家的红血,/化一道长虹,/耀眼放亮地/挂在历史的天空。”1942年2月8日竣稿的抗战长诗《范筑先》(后改名为《古树的花朵》),作为诗人饱蘸着心血写就的全面抗战以来第一部5000行长诗,真实生动地刻画了抗日英雄范筑先为抗击日寇“誓死不渡黄河”,与祖国山河共存亡的光辉形象,称颂其“是一棵古树,在大时代的气流里开出了鲜红的花朵。他把战斗的精神与红血留给了人间,像一道不败的彩虹”。全诗风格深沉凝练、笔法跌宕多姿。

1943夏至1945年秋,臧克家又先后出版了《呜咽的云烟》《向祖国》《古树的花朵》《国旗飘在鸦雀尖》等多部抗战作品集。诚如臧克家1947年完成于上海的长篇回忆录《生活和诗的历程——续<我的诗生活>》中所写:“我们曾经用我们的墨笔,记述他们用血造成的故事;我们曾经用我们的歌词和诗句歌颂过他们,鼓舞过他们,娱乐过他们;我们曾经和他们一道历险,一道随着战争前进或后退;我们曾经以我们的心打进他们的心里去。”

2001年春节,季羡林(右)最后一次来探访臧克家,两位老友并肩站立于刘海粟先生为臧克家题写的“寿”字之前,留下了最后的合影

(来源:《中国文化报》2025年8月28日,第6版;作者:刘效仁;图片来源:光明日报微信公众号)