来源:《北京晚报》 发布时间:2025-01-08

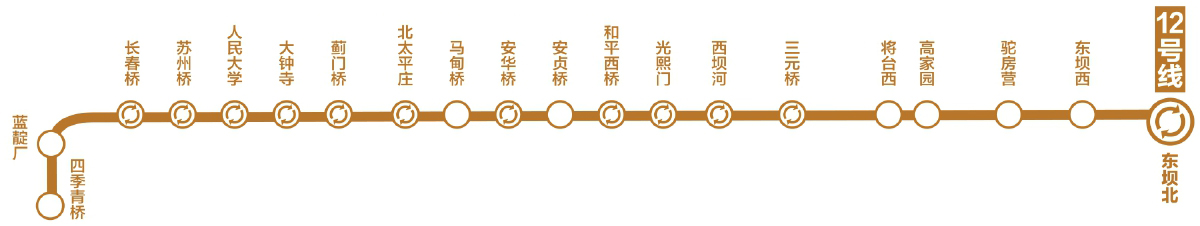

新年将近,北京地铁开设新线,使得市民生活更加便利。其中,新开设的地铁12号线是一条主要沿北三环东西向敷设的轨道交通新干线。西起四季青桥站,途经海淀、西城、东城、朝阳四区,东至东坝北站。全长约28.9千米,设20座车站。其中,有多座车站的得名,颇有渊源与掌故。

●蓝靛厂

因明代有加工蓝靛作坊得名

蓝靛厂站位于海淀区南部偏北,因明代设有加工蓝靛作坊得名。

《长河之滨蓝靛厂》载:蓼蓝、山蓝为多年生草本植物,风干后呈黑色,是古代广泛使用的一种染料,又称靛青、蓝靛。明永乐年间,朝廷在此种植蓼蓝、山蓝,并设有加工蓝靛的作坊,故称靛园厂、打靛厂、蓝靛厂。清康熙末期,蓝靛的种植和加工大为减少,直至消失,但“蓝靛厂”之名被沿用。清乾隆三十五年(1770)在此设置外火器营,从此“蓝靛厂火器营”成为这一地域的泛称,后逐渐成为京西重镇,清代学者震钧《天咫偶闻》称:“蓝靛厂,火器营驻此,街衢富庶,不下一县。”

著名的“探清水河”故事,就发生在这里,故事中的清水河即今天蓝靛厂东侧的长河。

●长春桥

因清代始建长春桥得名

长春桥站位于海淀区南部偏北。

《海淀说故》载:长春桥始建于清康熙年间,跨于南长河之上,初为木桥。清漪园(颐和园)建成后,南长河成为帝后往来京城与御园的水上御道。为便于龙船通过,此桥改建成桥面可移动的吊桥,即有龙船经过时,桥面向两边移动,待龙船通过后,再复原成桥,以便人们通行。清乾隆三十五年(1770),于南长河西岸蓝靛厂设立外火器营,由此八旗官兵出入旗营多走此桥。因南长河两岸绿柳成荫,春意盎然,故称长春桥。民国以来,将临近的村落称为长春桥村。

1966年修京密引水渠时将旧桥拆除,在附近兴建了一座钢筋混凝土桥,仍称“长春桥”。2005年,远大路东延时将长春桥改建成大型立交桥,而所沿新辟道路称长春桥路。

●苏州桥

因桥梁跨于苏州街得名

苏州桥站位于海淀区东南部,此地实为三义庙村。

《海淀镇寻故》载:三义庙始建于明嘉靖年间,万历三年(1575)重修并立碑,清光绪十五年(1889)重建,正殿供奉刘备、关羽和张飞,配殿供奉观音菩萨和释迦牟尼像。清末,因年久失修,庙已破败。光绪年间,庄亲王载勋出资捐助修复。民国时,此庙再度破败。1958年,成为海淀公社万泉庄大队部。1966年,此地意外失火,被烧得只剩下了残垣断壁。1967年,因征地需要,建筑被彻底拆除。

苏州桥建成于1994年,由于与万寿寺桥、为公桥相距较近,且三环路西北处原有三义庙,建设之初,三桥总称“三义庙桥”。建成后,因该桥跨历史上的苏州街中部,故定名为“苏州桥”。

●人民大学

历史上为双榆树村

人民大学站位于海淀区东南部,此地实为双榆树村。

清初,此地属京城郊外,康熙年间大臣纳兰明珠在此修建别墅,后成为其子纳兰性德读书之处。别墅占地百余亩,园中有庭舍、回廊、小楼和许多树木,尤以桑树、榆树居多,故称桑榆墅。纳兰性德曾在此读书、创作,并与文友谈论学问,吟诗唱赋。百余年后,此别墅景致逐渐消失,仅存两株高大的榆树,形成村落后,由“桑榆墅”谐音为“双榆树”。

●大钟寺

因置有永乐大钟得名

大钟寺站位于海淀区东南部,因西北临近古刹大钟寺得名。

《海淀寺庙》载:大钟寺始建于清雍正十一年(1733),次年落成,世宗胤禛“以无觉之觉,觉不生之生,所谓觉生也”赐名“觉生寺”,为僧人创造寂静清修之地。乾隆八年(1743),永乐大钟自京西万寿寺移至觉生寺,悬挂于大钟楼内,遂俗称大钟寺。乾隆五十二年(1787)成为皇家祈雨活动场所。

大钟寺坐北朝南,由南往北依次为照壁、山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、后殿、藏经楼、大钟楼和东西翼楼等。早年间,每当辞旧迎新之时,均会敲响大钟,为京城百姓祈福。民国时期大钟寺逐渐衰败,部分建筑毁于战火,部分建筑被改为学校,但仍有僧人住持。1980年成立大钟寺文物保管所,后经过修缮对外开放,而今为大钟寺古钟博物馆。

●蓟门桥

因临近“蓟门烟树”得名

蓟门桥位于海淀区东南部,因临近“燕京八景”之一的“蓟门烟树”得名。

《燕京八景史话》载:春秋战国时的燕国,以蓟城为国都,古称蓟城为蓟门。对蓟城的始建之地,众说不一。一说广安门以西、莲花池以东;二说宣武门、和平门一线南北侧;三说广安门以南。元明以来把德胜门外元大都城健德门(俗称土城关)当作战国蓟门旧址。明《宛署杂记》云:“蓟丘,在(宛平)县西德胜门外五里西北隅,即古蓟门也。旧有楼台并废,止存二土阜,旁多林木,翳郁苍翠,为京师八景之一,名曰‘蓟门烟树’。”

清乾隆帝御题“蓟门烟树”刻碑竖立于西直门以北的元大都城墙遗址上,并建有碑亭。1900年亭子被毁,仅存“蓟门烟树”碑。1985年,以此为中心修建亭台和城墙,名为“蓟门公园”。同年修建三环路时,在其南部建成互通式立交桥,因紧邻“蓟门烟树”碑而称蓟门桥。

●北太平庄

或因清代设太平营得名

北太平庄站位于海淀区东南部,其得名有二说。

一说明正统十四年(1449),蒙古瓦剌部入侵北京,兵部左侍郎于谦率部利用德胜门外的民房与瓦剌军进行巷战,结果瓦剌军大败。当时家住德胜门外的许多人都躲到今天北太平庄附近的一个无名小村子里,才幸免灾难,太平无事,所以把这个村子叫做“太平庄”,后分为南北两部分,称“北太平庄”和“南太平庄”。二说太平庄因太平营得名。《海淀文史》载:德胜门外西北边为皇家直系正黄旗营所在地,故乾隆帝赐名“太平营”。因旗人享有俸禄,俗称“铁杆庄稼”,所以一些山东、山西来京的商贩便在营房附近开始做买卖,逐渐形成太平营外的自然村落,称太平庄。

●马甸桥

历史上为马匹交易市场

马甸桥站位于海淀区东南部。

据《北京市海淀区地名志》载:“马甸,原名马店,早年马甸是从关外到京城贩马的集散地,马甸街两侧马店鳞次栉比,故名马店。马甸地势低洼,每年积水如甸,‘店’‘甸’同音,故马店又称马甸。1940年以前出版的京郊地图两字混用,1949年以后均称马甸。”

清道光年间,马甸的马匹交易大都转移到德胜门外关厢,而羊的交易在马甸不断兴旺发达,马甸的商号大都改为羊店,但从马甸清真寺古碑的记载看,马甸仍然有马店及马匹交易。1915年《实测京师四郊地图》记为“马店”,1932年《北平市自治区坊所属街巷村里名称录》则记为“马甸”。

●安贞桥

因北邻元代古城门得名

安贞桥站位于朝阳区西部偏中,因地处元大都安贞门旧址南侧得名。

安贞门是元大都北垣东侧城门,其得名源于《易经》“乾上坎下,九四不克讼,复命谕,安贞吉。”明灭元后,明将徐达将元大都北面城墙向南推五里重建,并在与安贞门相对应的地方新建了一座城门,称安定门。随着元大都北城墙的废弃,安贞门逐渐消失。

1984年,修建北三环路时,在安定门与安贞门旧址南北一线与三环路交叉处修建了一座下环形互通式立交桥,因位置就在安贞门旧址南侧,故称安贞桥。

●光熙门

与元代漕运所建粮仓有关

光熙门站位于朝阳区西部偏北。

《北京漕运》载:元大都东侧城墙设有三座城门,北侧为光熙门。其名源于《易经》“动静不失其时,则道光明”之意。“熙”与“光”同意,有光天之象。日光来自东方,亦有生长之意。该门内设有储存漕粮的千斯仓,而漕粮船只沿阜通河(今坝河)经光熙门运至千斯仓。

明灭元后,将大都北城墙放弃后向南推移五里,在今天的德胜门、安定门一线重新修建城墙,旧城墙上的光熙门和肃清门被废弃。

●西坝河

因地处坝河西段得名

西坝河站位于朝阳区西部。

《坝河史话》载:元至元十六年(1279),忽必烈采纳郭守敬的建议,在旧河道的基础上拓宽扩建漕运河道,终点位于元大都光熙门。因河道中途修筑了7处大坝用来通漕运,又因该河为人工开凿,两岸的堤坝较高,俗称坝河。后将河道分东西两段,称东坝河、西坝河,形成村落沿称。

另说西坝河因地处坝河上游西段常庆坝西侧得名,并与东邻的东坝河相对应。元至正九年(1349),因坝河浅涩,曾进行疏浚,以图继续维持坝河运营。元末,因水源不足,河道淤塞失修,逐渐失去了漕运能力,但沿河的聚落地名大多被沿用下来,而今故道尚存。

●三元桥

初建时称牛王庙桥

三元桥站位于朝阳区西部,其得名有三种说法。

一因附近有三元庵得名,该庵建于清代,为两进院式殿宇。“三元”是根据天官曰赐福、地官曰消灾、水官曰解祸而来。其中“天官赐福”最为民间喜闻乐见。二因临近水源八厂而得名,该厂位于三元桥南侧不远处,同时该桥位于三环路上,又是三条交通干道的交会处,以“元”代替“源”字,得名三元桥。三由三源里转换而得名,三源里小区位于三元桥南面,始建于1979年,因北有三元庵,南有水源八厂,1982年各取一字,得名“三源里”。

二十世纪六十年代初,此地属太阳宫公社牛王庙、三元庵、褡裢坑,后被逐渐开发。1984年修建三环路时在此兴建了一座大型立交桥,因临近牛王庙村而称牛王庙桥,后改称三元桥。

●驼房营

因辽金时设骆驼营房得名

驼房营站位于朝阳区中部偏西,南邻亮马河。

《驼房营村志》载:“辽金时期,坝河为漕运河道,粮食经船运到京郊,在坝河码头换用骆驼驮载进城,因此在码头建有骆驼房。明代,驼房营一带建有骆驼房,专有官兵负责用骆驼驮运漕粮进城。《明景帝实录》载:‘景泰三年(1452)二月造驼房三十间于郑村坝。’据考,郑村坝有驼房三十间,即指今东坝以西的驼房营村一带。”至少在清末民初,骆驼房村还有从事拉骆驼跑运输的“驼户”,当时已无漕粮可运,“驼户”多是将煤炭、白灰等用骆驼运至京城。

驼房营东邻七棵树村,西靠驼房营西里,东南接东十里居。北与大陈各庄毗邻。二十世纪六十年代初,将台人民公社设驼房营生产大队,以蔬菜种植为主。今属将台地区,设驼房营社区。

(来源:《北京晚报》2024年12月26日,第22版;作者:卢力平;图片来源:原文配图;原标题:地铁12号线站名掌故)