来源:《北京晚报》 发布时间:2024-04-12

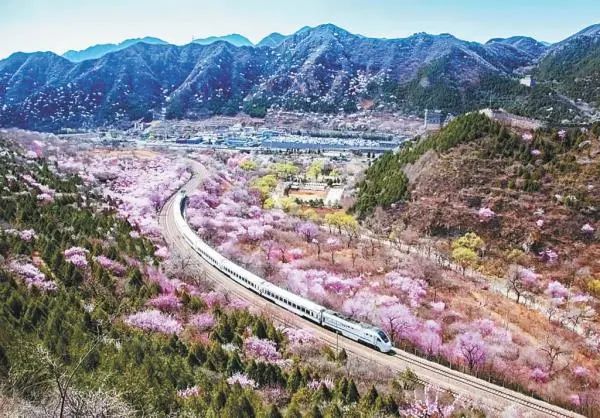

市郊S2线穿越花海 图片来源:北京日报

每到春季,被誉为“开往春天的列车”的市郊S2线便受到人们的追捧。列车在长城脚下疾驰而过,穿过烂漫的花海,形成了一幅浪漫美丽的画卷。

值得一提的是,位于居庸关的花海栈道,除了观赏漫天遍野的山花,还可以欣赏列车从山花中穿过的美景。这也让居庸关成为关注的热点。

“九关第一数居庸”,居庸关自古便被誉为天下九塞之一,素有“绝险”之称。明代蒋一揆《长安客话》载:居庸关“两山夹峙,一水旁流,其隘如线,其侧如倾,艰折万状,车马难行,称曰百二重关不虚也。”

居庸之名,始于春秋时期,《吕氏春秋》记载道“天下九塞,居庸其一”。汉代开始在居庸县和军都县两县之间设关。据资料记载,北魏开始在居庸关修筑长城,后来又从这里东修长城至山海关。从此居庸关成为了长城上的一处重要关口。

天下第一雄关匾额 图片来源:长城网

自古以来,居庸关的险和翠,引得文人雅士侧目以注。北魏郦道元《水经注》最早描述居庸关:“其水导源关山,南流历故关下。溪之东岸有石室三层,其户牖扇扉,悉石也,盖故关之候台矣。南则绝谷,累石为关垣,崇墉峻壁,非轻功可举……晓禽暮兽,寒鸣相和,羇官游子,聆之者莫不伤思矣。”

唐时,居庸关又称蓟门关,或军都关。此时,有诗人开始为居庸关赋诗。祖咏的《望蓟门》一诗写道:“燕台一去客心惊,笳鼓喧喧汉将营。万里寒光生积雪,三边曙色动危旌。沙场烽火侵胡月,海畔云山拥蓟城。”祖咏没有直接描述关隘险况,而是描述了古战场的雄浑壮丽,衬托出居庸关的险要。

同时代的高适也有《使青夷军入居庸》三首,描绘的则是另一番景象:“莫言关塞极,云雪尚漫漫。古镇青山口,寒风落日时。岩峦鸟不过,冰雪马堪迟。出塞应无策,还家赖有期。”高适写出了居庸关险峻、荒凉的古塞风光。

辽、金在北京建都后,战略地位愈发重要。据《金史》记载:“中都之有居庸,犹秦之崤函,蜀之剑门也。”金廷不但冶铁铸造了关门,布置了百余里的鹿角蒺藜,还派出精锐部队防守。居庸关也成为当时燕京八景之一:“居庸叠翠”。

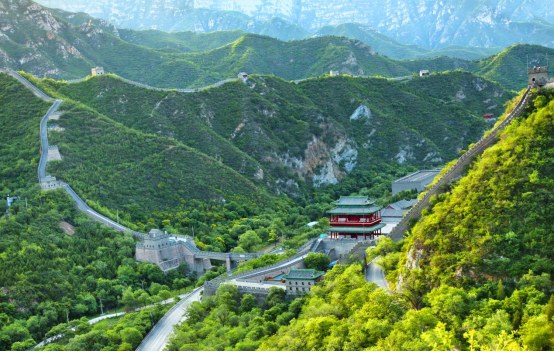

居庸关风光 图片来源:北京昌平官方发布微信公众号

金代著名诗人刘迎《南口》一诗对居庸关的景色描写最为生动:“危峰张屏帏,峻壁开户牖(yǒu)。崩腾来阵马,翔舞下灵鹫。秀色分后前,晴岚迷左右。重阿忽翳障,虚籁竞呼吼。深纤爰风日,高亢扪星斗。”可见,当时的居庸关,尽管属于军事重地,但汉唐以来的雄浑、苍莽的自然风貌仍在。

元代,居庸关作为大都的西北屏障和通往上都的要道,南北布防。元武宗年间,更设了“万户府”,统领诸部卫军。尔后,又大兴土木,修建佛寺、行宫、花园等。每年皇帝到上京避暑时,都要从这里过路、游赏和留宿。元代王恽《木兰花慢·居庸怀古》则写道:“壮巉(chán)巉铁峡,谁设险,劈苍岑。拥万里风烟,一栓横锁,形胜雄沉。”该诗凸显居庸关的地理位置包括军事上的重要作用,同时强调居庸关的美景依旧。

到了明代,居庸关作为长城的重镇之一,受到朝廷的极大重视。明成祖朱棣迁都北京之后,在居庸关进一步筑城造关。明代诗人边贡,素以婉约诗风著称,但是面对居庸关的险绝,他以雄健的笔调来描述它:“塞口重关惬素闻,壑烟岚雨镇絪缊。雄吞巨海山形断,秀压中原地脉分。锁钥还须寇丞相,长城不用李将军。倚窗时送东南目,双阙蓬莱五色云。”

元明清三代,都有皇帝从居庸关经过。清康熙皇帝还曾赋诗《入居庸关》:“始和羽骑出重关,风动南薰整旆还。凯奏捷书传朔塞,欢声喜气满人寰。悬崖壁立垣墉固,古峡泉流昼夜闲。须识成城惟众志,称雄不独峙群山。”

居庸关的人文景观与自然景观交相辉映,从南口进入关沟以后,两侧山峦重叠,山花野草郁郁葱葱,登高远眺,好似碧波翠浪。清乾隆皇帝路过居庸关后,亲笔题写“居庸叠翠”四字,并立碑于此。

居庸叠翠碑 图片来源:北京昌平官方发布微信公众号

今天,居庸关和长城的各个关口作为军事要地的历史使命已经结束,但它们作为重要的文物建筑,巍然屹立在原地,以其独特的诗情画意吸引着人们。

(来源:《北京晚报》2024年4月10日,第18版;作者:刘永加。)