来源:《北京日报》 发布时间:2024-06-07

天坛公园是北京东城面积最大的名胜之一,也是周边人们休闲的好去处。每逢节假日,圜丘、祈年殿景区游人络绎不绝,与之相比,神乐署一带往往稍为冷清。每每在这里徘徊,不能不使我想起神乐署的由来与过往,想起神乐署的端午节故事。

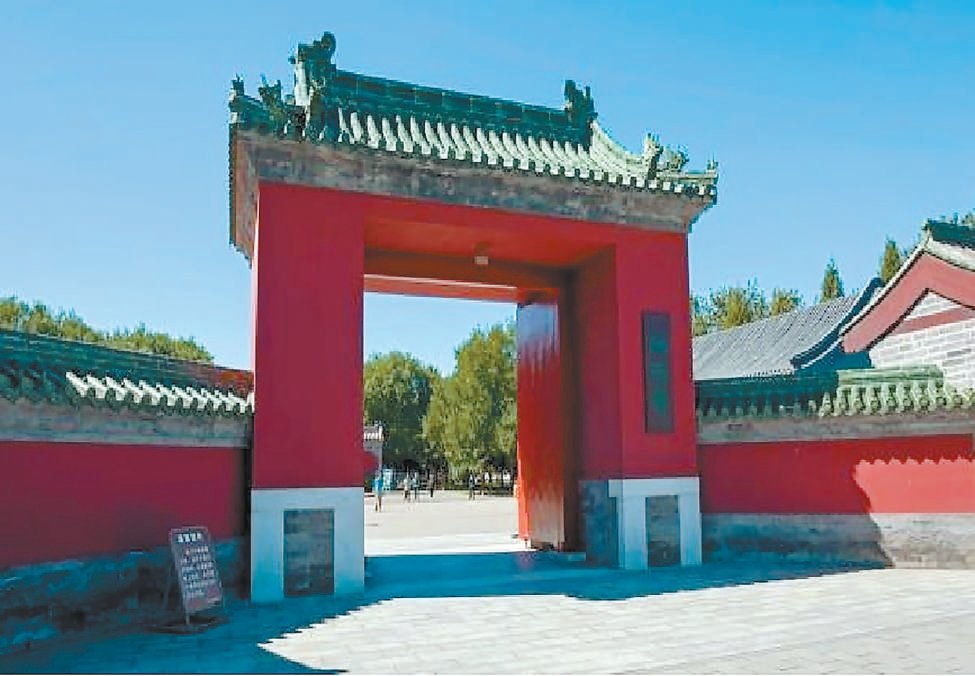

神乐署

嘉靖年间最为繁盛

神乐署建于永乐十八年(1420年),原名神乐观,俗称天坛道院。神乐观有乐舞生570人,负责祭祀乐舞,都是道士。

神乐观属于朝廷署衙,乐舞生又好与士大夫交游,游人增多,茶馆酒肆应运而生,文人墨客接踵而至,所谓“静院疑空谷,斋居适腐儒”。

到了嘉靖年间,嘉靖帝信奉道教,宠信道士,神乐观的乐舞生达到2200名。神乐观一度门庭若市,官宦们趋之若鹜,觥筹交错宴饮聚会,以致清代文人戴璐说“天坛道院昔为燕集之地”。神乐观里客栈、茶肆、香烛铺、酒肆、画舫、杂货铺以及工匠小作坊等,许多铺子都有。值得一提的是人称济生堂的益母草药铺,野生益母草经过道士们培育,制成的益母草药膏最为出名。《天咫偶闻》称“天坛产益母草,此皆地秀所钟,聚于一处。一墙之限,外此求之不得,足异也。”

清代顺治、康熙、雍正三朝,仍然沿用明朝神乐观制度,并且保留神乐观道士、乐舞生570名。乾隆八年(1743年),乐舞生改由八旗子弟充任,称神乐所。乾隆十九年(1754年),改为神乐署。嘉庆十三年(1808年),关停茶馆、酒肆、作坊等,搬迁署内自建房屋,惟余7家药铺,神乐署慢慢淡出老北京人的视野。后来清朝灭亡,神乐署曲终人散。

而今,神乐署经过修缮,其中署门、影壁、凝禧殿及其配殿、显佑殿、西门内立面等建筑,基本恢复原有面貌,还有几棵古银杏树历经沧桑,葱葱郁郁,守护在院子里。

端午期间道院变集市

明清时期的北京城,每年快到端午节之时,神乐署总是充满生活气息。每年五月一日起,神乐署就有香囊、艾虎、菖蒲等节令物品售卖。到了五月五日,前往天坛的游人更多。

端午节逛天坛道院甚为盛行,直到清朝后期还被老北京人津津乐道。万历朝文人沈德符撰写的掌故趣闻中,有“京师午节惟天坛游人最胜”之说。明末清初诗人方文的诗句,也描绘出一幅有情景的图画:“因访天坛道院中,短檐局促如旅店。筼筜数亩杂芙蕖,年年三伏不知暑。”原诗中最后一句是:“青门折柳不胜愁,买酒旗亭且犹豫。”神乐观道士们培植的竹林荷花日久岁深,廊房酒家别有风味,在诗中被描绘得有声有色。清代诗人高士奇也写道:“长昼松阴覆古坛,香霞暖放约同看。虽然前夜风兼雨,发鬐繁红也未残。”虽然只有三言五语,却道出神乐署牡丹花的坚忍勃艳。而道院清幽凉爽,松林成荫的意境也跃然纸上。康熙朝文华殿大学士张廷瓒以《饮天坛道院》为题作诗,一个“饮”字,给人诸多遐想;一句“坐贪天路近,日夕卧游赊”,表达多重意境。可见明清时期,神乐署确已是一处胜境。

端午日摸神乐署影壁,相习成风。神乐署大门里边,有一个大的红色影壁。民间相传端午日摸影壁可以辟邪避毒。通过道士们长期炒作,再经人们口口相传,尽管是迷信,人们还是愿意相信摸影壁是能辟邪避毒的。也许人们就是图个吉利、祈个福分,摸影壁对有的人来说,是一种排遣,也是一种寄托,更是一种乐趣。于是男的女的老的少的,都要去摸一摸影壁。《帝京景物略》曾这样描写:“五月一日至五日,家家妍饰小闺女,簪以榴花,曰女儿节。五日之午前,群入天坛,曰避毒也。过午出,走马坛之墙下。”

神乐署影壁

神乐署赌墅(弈棋)由来已久,只是端午节期间人更多一些,棋摊多摆一些而已,围棋少、象棋多,小赌怡情。《帝京岁时纪胜》记载:“帝京午节,极胜游览。更入坛内神乐所前,摸壁、赌墅,陈蔬肴,酌余酒,喧呼于夕阳芳树之下,竟日忘归。”可知那时已有人自带吃食、茶饮在树林野餐。

神乐署端午节烟火气十足,是名副其实的端午集市,有卖粽子、杂豆、饽饽的。值得一说的是,那会儿有卖“冰镇”西瓜的。神乐署紧挨着斋宫,斋宫有井,井水甘甜寒凉,看守井的道士,就把西瓜装筐放入井中,正午时取出,拿到神乐署门前售卖,人们争相买西瓜解暑。清代作家鲁之裕看到此景,吟出“沉瓜齿沁斋宫井,浮蚁香飘道院樽”的诗句。

可以看出,那时端午节已经带有娱乐意味,迷信色彩也已淡化。神乐署名义上是一座署衙,端午日像是一个庙会性质的市场,也像是一个公园意义的郊游场所。

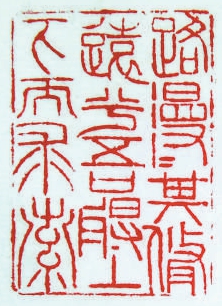

屈原《离骚》诗句:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。彭海忠 篆刻

明清皆有射柳习俗

击球射柳走骠骑,是天坛端午盛事,二百多年经久不息。

旧时北京地区在端午有射柳习俗,这是从辽金时期延续下来,相沿至元明清。金、元时称躤柳,明清时称射柳,蕴含着契丹族(祈雨)、女真族(拜天)祭祀文化。这种射柳是以柳枝为靶的骑射活动,箭头扁平如铲,专门为射柳而作。《金史·礼志》载:“射者以尊卑为序。柳枝有削白处,如在白处射断,且骑马接在手上者为冠军;只断不能接者为次;其余皆负。”明清时期,射柳已经演变成民间游戏,相沿成俗。

端午射柳多在天坛。明朝中后期,每逢端午,皇亲国戚、朝中贵人、宦官富商,骑马前来,或竞技射柳或游览消遣。万历年间文学家沈德符所写的掌故就很清楚:“今京师午节尚有射柳之戏,俱在天坛,俱勋戚、中贵居多。盖皆赐沐请假而出者。”

射柳的具体场地,在金鱼池南岸与天坛北墙之间地域,这里柳树成荫,地域辽阔。崇祯初年熟悉北京景观庙宇的书生刘侗、于奕正,在游记中讲得很明白:“(金鱼)池阴一带,园亭多于人家,南抵天坛,一望空阔,每端午日,走马于此。”明末诗人吴伟业也有诗曰:“金鱼池上定新巢,杨柳青青已放梢。几度平津高阁上,泰坛春望祀南郊。”

如今,金鱼池只是一地名,这里早已换了人间。马路纵横、楼房林立,曾经的射柳场景了无痕迹,天坛端午日“击球决射”也成往昔旧事。

清朝嘉庆时期竹枝词中,有句“插柳天坛逢午节,邀青同上打球场”,说的就是击球。端午节天气炎热,骏马驰骋尘土飞扬,京城人对此习以为常,已然自得其乐。《日下旧闻考》中一段文字描绘得很形象:“都人入夏至端午,结蓬列肆,狂歌轰饮于秽流之上,以为愉快。”

明人所记是明时之事,清诗所言是清朝之事。显而易见,天坛端午射柳从明朝中后期到清朝中期未曾中断。能够想到,天坛射柳参与者,从达官显贵、八旗子弟到平民百姓也在逐步变化。

天坛走解是一景

端午走解盛行于康熙年间,走解有点像两人比马术,观赏性较强,参与者多是擅长骑射的人。康熙《大兴县志》记载:“五月五日,天坛墙下走马为戏。皆有树荫,可醵饮,相望不绝。”那时也有阿哥公子相约走解,《帝京岁时纪胜》的一篇文章里,就曾经这样写道:“午后,家宴毕,仍修射柳故事,于天坛长垣之下,骋骑走解。”

查慎行专门写了一篇关于走解的文章,收录在《人海记》,文中强调走解是清代玩法,对走解规则作了说明:“一人执旗引于前,二人驰马继出,呈艺于马上,或上或下,或左或右,腾跷跃捷,人马相得。如此者数百骑,后乃为胡服臂鹰、走犬围猎状终场,俗名曰走解。”

天坛走解成为一景,游人多,围观者众。胡会恩有诗云:“菰黍菖华满帝畿,散朝仙侣叩岩扉。齐回玉勒连钱骑,并试香罗叠雪衣。日射朱鱼吹浪泳,花随彩燕扑帘飞。当筵水调歌声缓,身似游云忘夕归。”依据诗中描绘,想象一下十七世纪的北京,脑海中便呈现出这样一幅画面:人马熙熙攘攘,拿折扇着袍服的,穿布衣草鞋的,骑着马坐着轿的,推着独轮推车的,提溜着鸟笼的,打着幡算命的,夹杂着叫卖菖蒲酒、糕粽、糖葫芦的吆喝声,弥漫着老北京味道,文人墨士忙于构想赋诗,透着旧京城韵味。

临近端午节,回想起明清时期天坛的诸多端午习俗,深感中华文化之浓厚底蕴。近年来,天坛公园经过不断修葺,愈加欣欣向荣。相信神乐署经过不断完善,会以崭新姿态呈现在人们面前。

(来源:《北京日报》2024年6月4日,第19版;作者:王一川;图片来源:原文配图。)