来源:人文之光网 发布时间:2023-02-22

牛津大学里,共度美好时光

如今,乃迭病了,正在恢复中。

想起当初在百万庄外文局宿舍见到她时,她还很有兴致地加入我们的谈话,高兴时睁大闪亮的双眼。她还问过我:“石梅,你以后还来看我吗?”我回答:“当然来,我很高兴和您聊天。”现在,尽管有护士的专业护理,但杨老还是亲自服侍乃迭的饮食起居。

“你是要杯水,还是吃一块巧克力?”谈话间,杨老语调温和地问乃迭。乃迭挑了块巧克力,细心的杨老还站起身来,走到乃迭身旁看着她把糖纸剥干净。

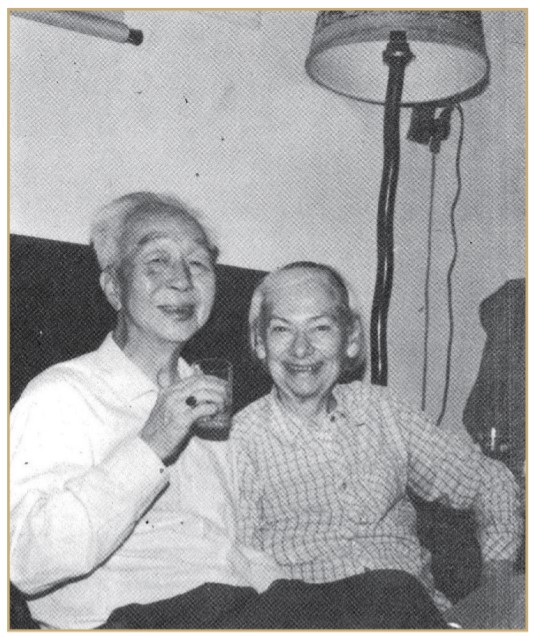

看着这一对恩爱如初的伉俪,翻着发黄了的照片,我的眼前闪现出了碧眼金发、身材高挑的乃迭那青春的倩影。

乃迭的父亲昔日作为英国传教士来到中国,后在燕京大学教书。乃迭就出生在北京。儿时随父亲在京师各地游玩,北海的白塔、高高的城门楼……给她留下深刻的印象;她最喜欢各种小吃,就连弥漫在街头的糖炒栗子和烤白薯的香味,也都记得清清楚楚。7岁时,她随母亲回英国读书,后来考入牛津大学。

这时,同在牛津大学读书的有一位中国同学,名叫杨宪益。出生在天津的杨,父亲、叔叔都曾留洋,家里有学外语的传统。杨自小天资聪颖,在一所叫“新学中学”的教会学校读中学。因为老师是英国人,加上杨的学习很得法,所以,到高中时看英文书已不成问题。因家里有条件,他可以经常去一家外文书店订书、买书,因此看了不少英国小说和童话,打下了很好的英文功底。

1936年,杨宪益来到牛津大学。他大量地阅读与人文科学有关的书籍,如哲学、心理学、社会学、考古学、地理学、天文学,涉猎极广。此时,已精通英语,同时选修希腊文和拉丁文。

希腊文学很美,透过文字能让人看到美丽的希腊那蔚蓝色的大海和古老而圣洁的神殿。就是在这美丽而浪漫的氛围中,杨宪益结识了正在进修希腊文、拉丁文的美丽的英国女郎戴乃迭。

乃迭身材窈窕,一双很有神采的大眼睛里闪着智慧的微笑,透着一股可爱的活力。

杨宪益的知识很渊博,在同学中也很活跃。二人经常一起学习、听课。

开始,二人一起选学了法国文学。戴乃迭因为从小生在中国,儿时美好的记忆吸引着她,又认识了杨宪益,就改学了中国文学(她是获得牛津大学中文学荣誉学位的第一人);杨宪益则改学了英国文学。他们酷爱文学,一看到吸引人的文学作品就会“掉”进去,以至于忘记吃饭和睡觉。二人因志同道合,在汉文化的基础上,杨宪益和戴乃迭在美丽的牛津度过了相慕相爱的难忘时光。

牛津大学有两条绿色的河。河虽不深,但可以荡舟,二人共撑一支篙,在碧绿的河面上漂漂荡荡,谈着文学、汉学,谈着人生。

放假之时,二人最喜欢做的事是在英国北部的湖区徒步旅游。那里离苏格兰很近,风景让人陶醉。群山之中点缀着湛蓝色的湖面,洒满了大自然的温情。他们每天要走20多里,能连续走上十几天,走走停停,领略投身大自然怀抱的舒畅。

金发女郎随丈夫,漂洋过海来中国

然而,他们并非沉迷于平静,杨宪益时刻关心着祖国的动向。他和向达、吕叔湘一起办了一份《抗日时报》,这份中文报纸为华侨介绍英国报纸刊登的有关抗日的消息。

1940年临近毕业时,他们订婚了。尽管有人想请杨老去哈佛大学教书,但他们还是决定一同回中国,为国效力。当时西南联大教授吴宓、沈从文推荐他们在该校教授希腊文和拉丁文。

接到聘书,归心似箭。二人没等参加硕士典礼,一买到船票就立即准备返程。

当21岁的戴乃迭由杨宪益陪着去办签证时,办手续的英国官员不放心,说跑那么远去结婚,把你“扔”了怎么办?

乃迭深情地望着杨说:“不会!不会!”

后来,有人问起杨宪益,为什么不等读完博士,他追忆说:

“是觉得应该回国吧,那时代没有人想在国外待很久。“

在动荡的日子里,乃迭跟着丈夫过红海,穿苏伊士运河,到加拿大,坐火车,又过太平洋,到上海。接着,再去香港,本想乘火车从越南进广西去重庆,但越南的铁路被日军炸了,只好改乘飞机。可是,身上带的钱用完了,只好打电报向家里要。幸好遇到乃迭父亲的朋友陈翰生慷慨相助,解了燃眉之急。

1941年在重庆,乃迭的父母来中国,和杨宪益的母亲共同操办了这对年轻人的婚事。

洋新娘穿旗袍,坐小汽车,在饭店里摆了几十桌宴席,也算是既中且洋。当时的南幵大学校长张伯苓和重庆中央大学校长罗家伦做证婚人。

杨老告诉我,乃迭当时穿的是浅色旗袍,上面绣着漂亮的牡丹花。

乃迭则诙谐地说:

“冻死了,不舒服,冻了两个多小时。”

“美丽又动(冻)人哟!”

我们一起笑了。

风雨同舟,同译共著

因为母亲的挽留,他们就留在了重庆中央大学教书。以后,又分别到贵阳、成都任教,此间不断有翻译之作问世。

后来,梁实秋特地邀请他们去南京编译馆工作,翻译《资治通鉴》。3年里他们翻译了从春秋战国到西汉末年的36卷《资治通鉴》,还有《楚辞》《聊斋志异》《老残游记》等,成为使中国古典文学最早走向世界的先驱。

1952年,二人调到北京。1957年,因党内有人作保,杨宪益“漏网”而未被划成右派。“文化大革命”中却被当成外国“特嫌”而双双入狱,在白纸坊坐了4年监牢。

除了这4年的特殊日子里被迫中断了一段翻译工作外,50多年时光里,他们的笔下翻译出上千万字的译著。他们共同支撑英文版《中国文学》杂志近50年,这是中国文学走向世界的一个重要窗口。

由于二人各自具备独特的条件、独特的气质与学识,而又中西合璧,通力合作,这对一直为传播人类文明铺架“智慧之桥”的异国伉俪,成了沟通中西文化的特殊的民间使者。坚韧、专注,确立了他们在中国文学翻译界泰斗的地位。

1993年作者摄于杨宪益先生家中

杨老说:“我和乃迭相辅相成,对原文的理解,乃迭不如我;但对用外文怎么表达,我又不如她。”

他们各自有自己的文化背景。常常是由杨老先翻译成初稿,乃迭再以英国人的眼光修改英文稿子,二人合力,比翼齐飞。

杨老说:“欧洲早有热爱中国的传统,他们早就倾倒于老子、庄子、孔子……18世纪就开始向中国学习,比如法国的哲学家佛禄·泰尔、德国的文学家歌德,都被中国奇异的文明光彩吸引,而且着手翻译中国的作品。当时就有一股中国风飘荡在欧洲。

“他们认为中国的政治、伦理道德,需仰视才见。于是,不断吸收中国文化。比如,中国的考试制度很早就被他们吸收进去了,作为文官制度至今依然保存着。一直到鸦片战争以后,帝国主义打进中国,才开始欺负中国,看不起中国人了。

“现在中国人好起来了,外国的汉学家越来越多,我们作为中国人,总要为介绍中国起点作用吧。”

杨老除把中国古典文学翻译成英文外,还翻译成德文、法文、希腊文、意大利文,以英文最多。

无怨无悔,恩爱如初

前几年乃迭身体条件好时,也曾和杨老一起去英国和澳洲访问。

想起以前我去他们的家中时乃迭爽朗的话语,我真希望她那双大眼睛里,依然闪动着微笑。

那次乃迭穿着具有中国特色的蜡染上衣,蓝底上饰精致的白螃蟹图案,更显高雅气质。

我说:“这衣服很别致。”

乃迭一本正经地指着衣服上的图案说:“这跟打倒‘四人帮’还有关系呢。”乃迭的谈话总是很生动,告诉我他们的朋友黄永玉在粉碎“四人帮”后画了4只煮熟的螃蟹,以示“四人帮”横行时代的结束。

此刻,门铃响了,一位面带微笑的大夫走了进来,向乃迭祝贺圣诞快乐。

只见乃迭反应迅速地说:“我好了,不用大夫了。”

杨老温和地看着她,说了声“她高兴时也有话说”,就起身向酒柜走去。我一看表,下午4点多了,估计快到杨老喝酒的时间了。果然,他打开了酒柜,我看见里面是满满一柜的“尖庄”酒。

他们的朋友很多,杨老喜欢以酒待客。前不久,黄宗江陪一位英国友人来看望他们。杨老招待他们在家里吃晩饭,乐呵呵地说:“我家虽然没有什么好菜,酒总是有的喝。”

也有人问过他们,为什么不到外国去生活,特别是出狱之后还依然留下。

杨的回答很平静:“在国外我相信能找到工作,但我是中国人,我的朋友大半在中国,为什么要跑到国外去?作为中国人,你要为中国做点事情。我在国内给中国老百姓,尽我一点努力,做一点事情,总比我们在国外遥远的地方要方便一点吧。”

客厅里,挂着乃迭和杨老的两幅铅笔素描肖像画。乃迭笑得满面春风,杨老则儒雅雍容。当年21岁的乃迭以妙龄之时来到中国,58年之后她和她的丈夫都已满头银发。你看!是不是他们正坐在多年译著的“高山”上,向着世界微笑呢?

后来,乃迭去世了,留下杨老孑然一身。听丁聪的夫人告诉我,杨老现住在什刹海一带,并告诉了我杨老的电话。我打电话给他,他讲话还是那么字正腔圆。我说要把我写的《文化大家人生路》给他寄去,他还是客客气气地说“谢谢”。我不由得回忆起几次采访,在我告辞时杨老都执意送我到门口,还恭身立于门口表示谢意。我当时只觉得浑身烧得难受,我一个晩辈,安敢接受如此礼遇。这也是先生的人格魅力所在,是给我以震撼的印象之一。我打算拿上我写的《大干飞歌》去看望先生,我把1998年写他们二老的文章收进书内,以表达内心对乃迭的纪念和对他们深深的敬意。

(来源:北京社科普及读物《中华文化传承者》;作者:石梅;图片:原文配图)