来源:人文之光网 发布时间:2023-02-15

宇宙何所穷际?世界本原何在?何为人生的价值?为了这些哲理命题,哲学泰斗张岱年探索了半个多世纪。

1999年5月23日,北京大学的未名湖畔举行隆重集会,庆祝我国著名哲学家、文化学家、国学大师张岱年先生90诞辰。中共中央政治局常委、全国政协主席李瑞环,中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清先后打电话,对张岱年先生90华诞表示热烈祝贺。

张岱年先生在中国哲学史研究方面开创了以问题为研究中心,揭示中国哲学本身固有的范畴、命题,及其相互之间联系的中国哲学治史方法,挖掘、揭示中国哲学中的唯物论、辩证法传统,主张综合中国传统文化的优秀内容与西方近代文化成果相结合的治学方法,对推动中国哲学的研究与发展做出了卓越贡献。

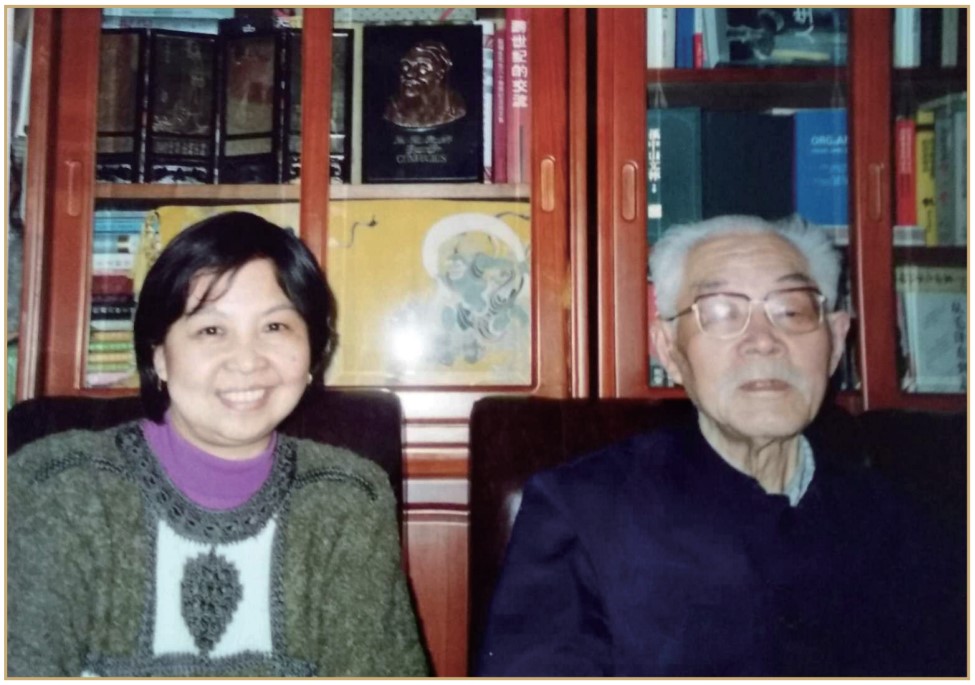

采访张岱年先生之前,我按照自己的采访习惯,先认真看先生的著作,我以为作品是他的心灵的外化。浏览学习了他的哲学著作,先领略哲人深邃的思想、恢宏的涵盖。敬佩之余又令我惶恐,因我最敬畏哲人,在我的印象中哲人常瞑迷双目,远离尘嚣,思接千载。他们的内心宏博于汗漫,表情却沉寂如秋水。想如果我一旦说出外行之语,让哲人腹诽我学识疏浅,那将多尴尬。

作者采访张岱年先生

以惴惴之心,找到了张岱年先生的住处。走进那被一丛丛绿竹环抱的小楼,身心感到一阵清凉之气。哲人所居,好像也渗透出哲人的冷静。

轻轻敲门,开门的是一位满头鹤发的老者。他,就是我仰慕而敬畏的张岱年先生。奇怪的是,家居中的先生,竟然身着整齐的中山装,连领口也严严地扣紧。老人平静地让我进屋,那表情如秋水般沉静,脸上的表情,几乎动也不动,只说了一句:

“你问什么,我回答什么。”

麻烦了,我担心的问题真的出现了。我环视一下屋子的四周,屋内几乎没有什么“四周”,四壁那通天到地的书堆后,隐约看出塞满书的通天到地的书架。一层层的书堆积起来,直堆积到门口,书堆中“埋”着一个小的旧圆桌,上面放着近日的报纸、杂志。中间有一本《中国文化研究》,我知道那是先生担任顾问的杂志。我小心翼翼地从书堆中穿过去,坐了下来。在这间堆满中国文化的“山岳”的压迫之下,我觉得几乎不能喘息。

看着这位满头银发的智者,我想他为“宇宙何所穷际?”“世界本原何在?”“人生的意义如何?”“何为人生的价值?”这些问题,曾求索了半个多世纪。但是,他年轻时,为什么会萌发出研究这些哲理的念头?这是我事先就想好要打探明白的第一个问题。

于是,谈话就从我这第一个发问开始了。

谈话一经开始,我才感到,刚才冷峻的山崖上,挤出了一线清泉,竟然汩汩潺潺,婉转于山花野草之间。先生沉静的眼神里透出的是安详。于是,我的敬畏之心的“畏”渐渐消去,随着先生略带沙哑嗓音的讲述,我的思绪就被带入那往日的烟云。

少年立志,研究中国先秦典籍,博览西方近代哲学,探寻唯物史观,奠定深厚的哲学底蕴

张岱年祖籍河北献县,生于1909年,书香门第,其父张众清,光绪年间登进士榜,授翰林编修,民国时被选为众议院议员。其兄长张申府,毕业于北京大学,在北大任教,后赴法国任里昂华法教育会的教员,曾参加组织中共小组的活动,以哲学名于文界。

年轻时的张岱年先生

儿时,张岱年随母亲回到河北老家。稍长,学旧学《三字经》《百家姓》,背诵“四书”。后来母亲因家难受惊,不治而逝,他只好随父亲来到北京,居住在一个四合院中的南屋。父亲为他贴了一副对联:

醴泉无源,芝草无根,人贵自立;户枢不蠹,流水不腐,民生在勤。

在自立勤奋之中,张岱年以第四名之荣小学毕业,考入北京师范大学附属中学。这时,他幼小简单的思想,发生了一个重大而朦胧的变化。当时,国家受列强之侮,民族爱国之士群情激奋。在课堂上,班主任让每个学生写报国志愿。张岱年写道:

强中国,改造社会,成或败,退隐山林。

但是,怎样强中国,改造社会?他开始了认真的思考,想走学术救国、教育救国之路。

初二时,张岱年偶然发现一位同学正在读《老子》,引发浓厚的兴趣。他初读“道可道,非常道,名可名,非常名”时,被弄得如乘云雾,不明就里。再读《老子新解》,方悟出:“道”乃天地万物的最高原理。于是,《论语》《孟子》《易经》《墨子》《荀子》……他一本本研读下去,在幼小的心灵中荡起宇宙辽阔的云烟。

那时,他常常独自呆坐,思考天地万物之本,思考人生理想之归宿。如参禅一般,竟然由此养成了每天晩上沉思一两个小时的习惯。

上中学时,张岱年听过梁启超和章太炎的讲演,尽管只记住了“顾炎武”三字,但是他看到了章太炎以大勋章作扇坠的风釆。上高一时,教国文的汪震先生精通哲学,常与同学们讨论当时学术界的情况。汪震对美国的詹姆士哲学有较深的研究,还开了中国哲学史课,使张岱年思路大开。

张岱年的处女作《关于列子》,发表在当时的《北京晨报》上,得到8块光洋的稿费。雏鹰乍飞,使少年之心一阵欣喜。

高中毕业后他考上清华大学,但很快就因不满于国民党的军训而退学,转而考入北京师范大学。他逬一步研读西方哲学,尤其喜读罗素、穆尔·怀特等人的著作,受到一定的思维训练。受兄长张申府的影响,他又开始阅读唯物史观方面的书籍。从此,张岱年在哲学领域的研究进入了一个更高的境界。

张岱年的哲理思想翩翩而飞,文章不断发表。他用的笔名是“季同”,即“赞佩世界大同”之意。季同之名,不断地敲击着当时文人的耳鼓,使哲学学术界非常关注,更令主编《大公报》的兄长张申府兴奋不已。

1933年张岱年撰写的《论外界的实在》一文,发表在《大公报》的《世界思潮》专栏上,《编者特记》中写道:“季同此篇,析事论理,精辟绝伦。切望平津读者,不可因敌破城下,心神不宁,遂尔忽之。同时,更宜信:有作出这等文字的民族并不是容易灭亡的。”

年轻的张岱年,撰写了多篇论文,被当时的前辈冯友兰先生推荐,进入清华大学教哲学,受到热烈欢迎。他在课堂上,亦不断探索着他少年时代就立志要研究的哲学命题。

20世纪30年代初,张岱年对文化问题也很感兴趣,强调必须运用唯物辩证法来考察文化问题。坚决反对全盘西化,也反对文化保守主义以创造新的中国文化,提出“综合创新”论。

1935年张岱年发表的《关于“中国本位的文化建设”》一文,“主张兼综东西两方之长融合为一”,“不要平庸的调和而要做一种创造的综合”。1936年,他发表了《哲学上一个可能的综合》一文,为中国哲学的发展探索出一条新路,主张“唯物、理想、解析综合于一”。其中“唯物”指马克思主义的辩证唯物论与中国传统的辩证唯物论;“理想”指中国传统的道德与人生哲学;“解析”即西方的逻辑分析法。他认为,中国哲学发展的新路当是将“唯物、理想、解析综合于一”的道路;在理论上,应该将现代唯物论哲学与中国古代的唯物论哲学传统结合起来;在方法上,将唯物辩证法与形式逻辑的分析方法综合起来。这就是张岱年先生提出的“综合创新”的基本内容。

(未完待续)

(来源:北京社科普及读物《中华文化传承者》;作者:石梅)