来源:人文之光网 发布时间:2021-06-09

至少在殷商朝时,作为自然方国的燕与蓟就存在于华北大地,后蓟微燕盛,直到燕取蓟而代之,并以蓟为都。西周初年,周王分封召公于燕地,封黄帝之后于蓟,使得当今的北京地区进入诸侯王国发展序列。蓟在北,燕在南,两国各自建有都城。蓟为武王所封,代表当地旧族。燕为成王所封,时间略晚于蓟,范围主要在永定河以南,代表周人北进势力。蓟城与燕城的并存、对峙,构成了北京地区最早的城市地理格局。

春秋战国时期,作为重要诸侯国之一,燕国周旋于列国争战之中,直至被秦始皇吞并,纳入大一统社会发展秩序之中。两汉时期,北京地区实行郡国并行体制,时而被分封为燕国或广阳国,时而直接归属于汉王朝统治。经过魏晋十六国北朝的政权混乱时期,隋唐大一统再次把它纳入国家一统发展进程。同时,北方重镇基本形成,战略地位突出,为北京都城文化形成与发展奠定了基础。

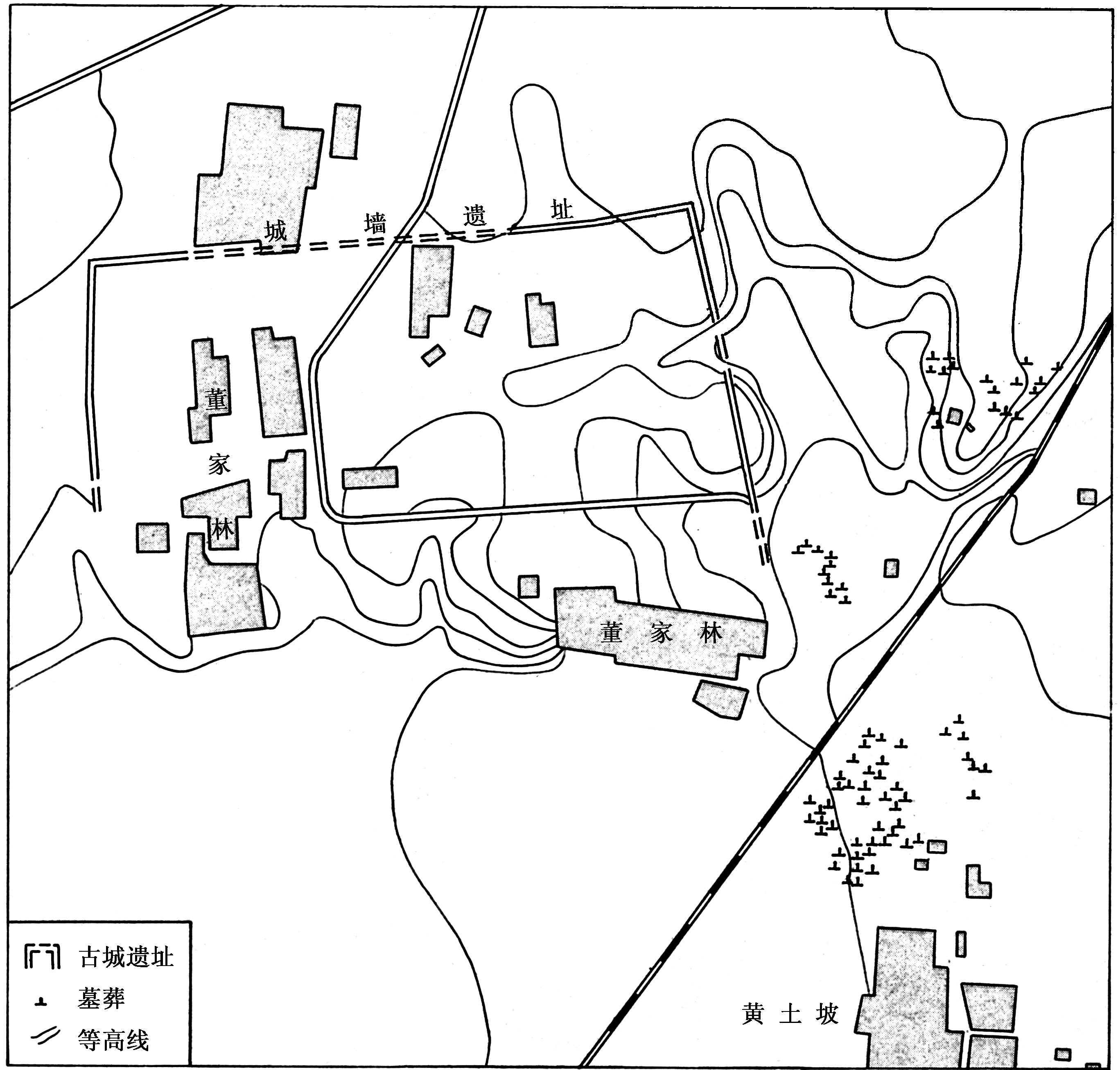

目前而言,中国有文字的历史始于殷商时期,此时北京地区正处于方国阶段。1977年,考古人员在平谷刘家河发现一座商代中期墓葬,出土了一些青铜礼器,具有中原典型商文化风格。在房山、昌平等地也发现了商代的墓葬和遗物,特别是房山琉璃河董家林商代古城址的发现,出土了非常丰富的文化遗物,包括墓葬与城址,特别是带有铭文的青铜器,为了解燕国分封与古燕国早期历史提供了珍贵的文字资料。由黄土坡墓地可以判定,董家林古城应是燕国的都城,不仅为研究西周早期都城形制提供了重要实物例证,而且解决了自汉代以来对燕的封地的历史争议,证实了《史记》中记载的周武王“封召公奭于燕”(公元前1045年)及燕国存在的历史真实性。

琉璃河商西周遗址及墓葬位置图

燕国原本是在拒马河流域自然成长起来、与商互通婚姻的部落方国。周王把代表关中势力的召公分封在燕地,正是要在这一带巩固并扩展周人势力。燕国在当时南北交通上的重要性虽不如蓟国,但是腹地辽阔,又接近文化先进的中原地区,因此它的势力先于蓟国日益发展起来。到了西周中期,燕国势力已跨过永定河,继续向东北方向扩展自己的势力,在昌平地区落脚。大约至西周晚期,燕国开始沿着北进的大道向北方发展,不仅兼并了蓟国,而且把自己的都城从今北京西南43公里的房山区董家林一带迁到蓟城,开启了以蓟城作为燕国都城的新时代。

春秋时期,山戎伐燕是燕国的一件大事。公元前664年冬,实力强大的山戎南下侵燕,燕国告急,随即向齐国求救。齐桓公意欲联合鲁国共同北上,向山戎进兵。但当齐国准备就绪,鲁国却出尔反尔。这样,齐国只好独自北上救燕。经过艰苦作战,次年春天取得了决定性胜利。延庆地区所发现的一系列山戎文化遗存,以实物的形态再现了这一军事形势。

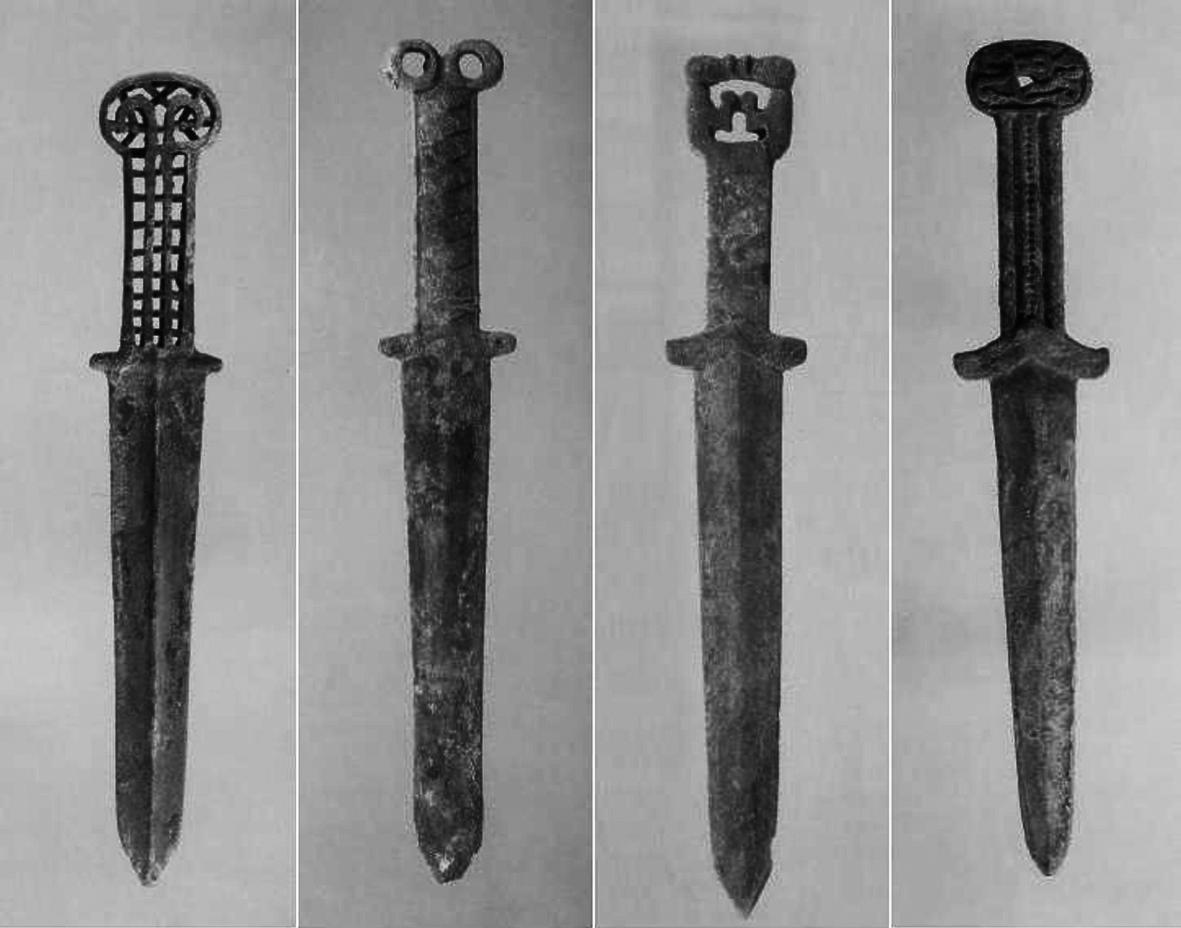

山戎文化短剑

北京的山戎文化遗存,主要集中发现于北部山区——延庆县境八达岭以北的军都山一带,山戎族墓地出土了近百件典型的山戎文化兵器,在中国古代兵器史的研究中占居一席之地。通过延庆军都山沿线的山戎文化遗存调查与发掘,使得我们了解到北京北部山区在春秋时期确曾是山戎部族盘踞和活动的地域之一。这支少数部族地处燕之北野,与广布于太行山脉以北至燕山山地,活跃于滦河、潮白河、洋河和桑干河流域一带的其他诸多山戎部族,共同构成了对燕国的威胁。

战国时期,燕国成为七雄之一。公元前312年,赵武灵王召燕公子职于韩,并派人护送公子职回到燕国,立为燕王。这位燕王,就是燕国史上赫赫有名的燕昭王。燕昭王招贤纳才,奋发图强,励精图治,让燕国走上了强国之路。乐毅、邹衍、苏秦等贤士,对燕国崛起,贡献出了非常卓越的力量。经过燕昭王二十多年的苦心经营,燕国的国力蒸蒸日上,达到了燕国史上最兴盛的时代。乐毅伐齐,曾一度攻下齐七十余城。燕昭王离世之后,燕国也走向衰落,最终亡于秦。其间,虽曾有荆轲刺秦王的豪举,但无法挽回昔日的辉煌和荣耀。

战国时期,燕国的疆域曾一度扩展,其东部已抵达今辽宁西部,东部南端可以界定在今鸭绿江流域,东部北端则包括今长城以北的内蒙古自治区以及吉林的西部地区;西部在今山西省东北部的浑源县一带,南部在今河北唐县、完县一带。因此,燕国的最大疆域相当于今天的北京市、天津市、河北省中北部、辽宁、吉林西部、山西东北角,内蒙古南部的部分地区以及朝鲜半岛的北部。

燕国也是较早实行郡县制的诸侯国家。燕昭王时期,秦开袭破东胡,使之退却千余里,不仅拓展了燕国疆域,而且在北部修筑长城,并设置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡,加强管理和防御。

战国时期,燕国的都城在蓟。蓟城的中心区域位于今北京广安门外。1995年为纪念北京建城3040周年,在滨河公园建立了蓟城纪念柱,上面镌刻着历史地理学家侯仁之先生拟定的铭文:“北京城区,肇始斯地。其时惟周,其名曰蓟。”北魏郦道元《水经注》记载,蓟城西北隅有蓟丘。20世纪50年代在北京西便门外白云观西侧,还残留着蓟丘的遗迹。北宋沈括出使契丹时看到,此地生长的菊科草本植物“大蓟”,张开的叶子像车盖一样巨大,中原地区难得一见。他在《梦溪笔谈》中推测,这可能就是以“蓟”作为地名的原因。蓟城扼守华北平原的北部门户,既是从中原地区沿着太行山东麓交通大道北上,穿过居庸关、山海关等燕山孔道与塞外来往的交通枢纽,也是中原政权经略北方的基地、防御游牧部族内侵的军事重镇。

燕国除了蓟城外,还有中都和下都。燕中都在今北京房山窦店以西,20世纪50年代发现的窦店古城,为汉代良乡县城,其前身即为燕中都城。燕下都遗址位于今河北省易县东南,于20世纪30年代初发掘,出土了大量文物。

随着秦国军事、经济实力的强大,统一六国势在必行。作为偏隅东北一方的燕国,虽跻身于战国七雄之列,但始终难以摆脱“弱国”的境地。燕国君臣对此很明白,如燕文侯就说“吾国小”,苏秦对赵肃侯说:“燕固弱国,不足畏也。”史学家司马迁作了这样的总结:“燕外迫蛮貉,内措齐晋,崎岖强国之间,最为弱小,几灭者数矣。”这么弱小的国家,如何面临强大秦国的吞并形势,是燕国君臣不得不思考的重大政治和军事问题。实际的情况是,燕国没有像赵国那样奋起抵抗,也没有像魏国那样“献地于秦”,而是做出了一个大胆的决定,以胁迫或刺杀的方式来“保家卫国”。

燕太子丹曾为质于秦,秦王对燕太子丹并不友好。后来,太子丹回到了燕国,这也是促成刺杀秦王计划的一个因素。另外,秦大兵压境,燕国面临灭亡的边缘。当“灭国”之祸来临时,燕太子丹召集群臣商议,经田光推荐而找到了荆轲。荆轲最初对太子丹刺杀嬴政的计划并不认可。但太子丹通过一系列措施,逐渐说服荆轲执行他的刺杀计划。实际上,荆轲不是后世所言的一个“勇敢之圣”。他“好读书击剑”,司马迁认为其“非庸人也”。他是一介书生,谈不上勇士,但他是有一定抱负的士人。也正是读书而形成的那份“责任”,才让他最终赴秦执行刺杀计划。当秦将王翦攻破邯郸,虏赵王,尽收其地,遂进兵北略地,到达燕南界。太子丹恐惧,再次劝说荆轲,荆轲于是前往秦国。

最终的结果,荆轲刺杀失败,但影响深远。对其自身而言,遭到灭族之祸。而对燕国来讲,引来了“灭国”与“绝世”的命运。秦将李信紧追燕王,燕王喜听从代王嘉的建议而派人斩杀太子丹,献于秦,以图自保。但秦继续攻击,直到燕王喜逃亡辽东,才暂时罢兵。同时,秦王派人掠杀太子丹、荆轲之宾客。四年后(前222年),秦将王贲率大军攻击辽东,虏得燕王喜,燕国灭亡。当时,高渐离得以逃亡,隐姓埋名。后因善击筑而闻于秦始皇。秦始皇召见他,有人认出他是高渐离,但秦始皇爱惜高渐离的音乐才能,赦免了他,不过把他眼睛弄得失明了。一次,高渐离为秦始皇击筑,当接近秦始皇时,他取出藏在筑中的利器,击杀秦始皇,没有击中,而被诛杀。燕人再一次刺杀行为,深深刺痛了秦始皇,“终身不复近诸侯之人”。

秦国灭掉燕国之后,原燕蓟地区成为秦统一下的北方区域之一。秦对该地的统治与管理一方面继续燕北五边郡的设置,另一方面在蓟城设置广阳郡,这也是在原燕国郡县制度上的一种推进。

秦始皇在燕蓟地区修驰道,改善中原与北边的交通环境。驰道和秦国旧有的道路都以都城咸阳为中心,形成了向外辐射的交通网,其中就包括燕蓟地区的广阳道、卢龙道等。陈胜、吴广起兵反秦,原六国旧地贵族、官僚纷纷响应。而燕国贵族、豪杰则立原上谷卒史韩广为燕王。后项羽又封燕将臧荼为燕王。刘邦灭项羽后,仍封臧荼为燕王。

两汉四百余年,对于北京地区的历史发展,是不能被忽略的。相对其他地区,北京虽然有大量汉墓被发掘,但缺少大型汉文化遗址。迄今为止,北京地区级别最高、规模最大的汉代考古发现,就是大葆台汉墓、老山汉墓,以及新近发掘的通州西汉路城遗址。它们是我们了解两千年前北京历史面貌的重要信息来源。

王莽篡汉建立新朝,但很快就陷入政治危机。在恢复刘氏汉王朝的一片征讨声中,王莽终以失败而告终,东汉中兴出现。在东汉王朝建立中,幽燕地区起了非常关键的作用。蓟城是幽燕地区的中心,控制蓟城就等于控制幽州,控制幽州就可控制河北,并以此为基地,实现全国的统一。就在刘秀骑虎难下之时,幽州上谷郡太守耿况与渔阳郡太守彭宠联合助刘秀抚定河北,建立起统一全国的军事基地。

建武十五年(公元39年),张堪为渔阳太守,在任八年,赏罚必信、大破匈奴、捕击奸猾,匈奴不敢犯塞,使渔阳地区人民得以正常从事生产。特别是他积极开发水利,在狐奴县(今北京顺义)引水灌田,开稻田八千余顷,劝民耕种。渔阳百姓感激而歌曰:“桑无附枝,麦穗两岐。张君为政,乐不可支。”后世修庙纪念张堪,今北京顺义区鲁各庄曾有一座张堪庙。

综观两汉对北方燕蓟地区的统治,有两个转折点:一是异姓王向同姓王的转化,表示刘氏皇朝的大一统政治秩序和社会秩序的基本建立;二是以燕王刘旦的政治命运为转折点,燕国向广阳国过渡,从而结束了“变动”的政治态度,燕蓟地区得以稳定发展。至此,北方重镇基本确立,汉朝经略东北的基地形成,使得以蓟城为中心的燕蓟地区,成为北方的政治、军事与文化中心,进而为北京成为地域性政治中心奠定了基础。

(来源:北京社科普及读物《 北京历史文化三千年》)