来源:《图说北京大运河文化带》 发布时间:2024-05-27

朝阳门内皇家粮仓

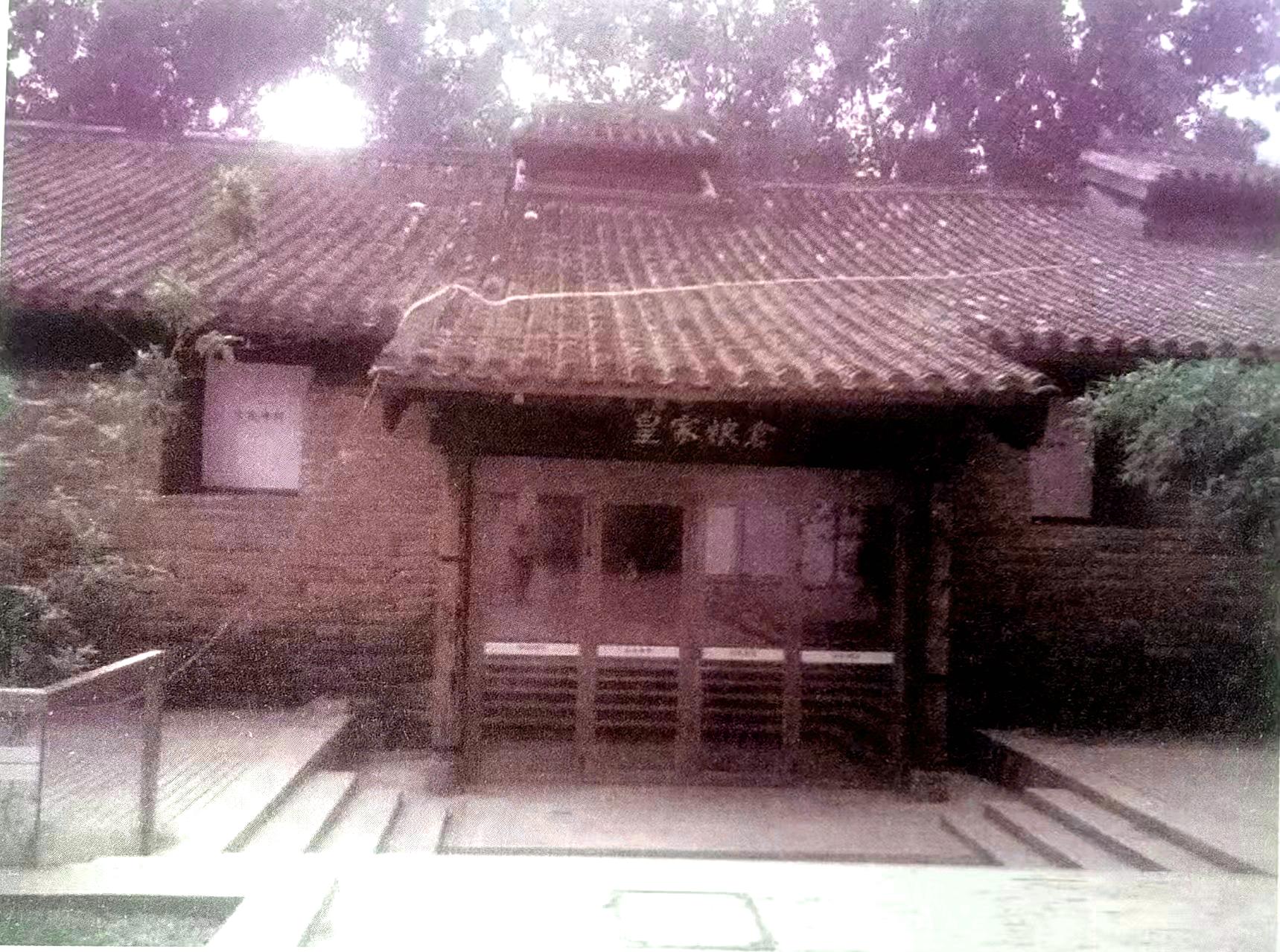

南新仓位于北京市东四十条22号,是明清两朝京都储藏皇粮、俸米的皇家官仓,明永乐七年(1409年)在元代北太仓的基础上起建,至今已有600 余年的历史。

南新仓现保留古仓廒9座,是全国仅有、北京现存规模最大、保存现状最完好的皇家仓廒,是京都史、漕运史、仓储史的历史见证。1984年被列为北京市文物保护单位。

元代定都北京以后,首先面临的问题便是将各地的粮食运输到大都城,以供应大都城的需要。因此漕粮运输的任务相当繁重。为了解决从通州到大都一段的漕运水源,郭守敬修建了通惠河。

通惠河的开浚,也大大促进了京城仓储业的发展。以前供应京师的较大粮仓大多建在距离北京50余里的通州。通惠河开浚后,京城中陆续建起了一批规模宏大的粮仓。20世纪50年代,雍和宫西侧出土了元代“京畿都漕运使王德常去思碑”。碑记:至正十五年(1355年)京师有54仓,储粮达百万石。元代粮仓大部分靠近城东部,以其地临东护城河,船只运输、装卸方便。南新仓的前身一北太仓就是当时京城粮仓中的一个。

朝阳门内南新仓

明永乐时,北京已发展成为极为繁华的都市。北运的漕粮常常近400万石,数倍于元代。元朝建立的粮仓已远远不能满足京师储粮的需要,于是,明朝开始在元仓的基础上大规模增建粮仓,并于明正统三年在东城裱褙胡同设立总督仓场公署。南新仓就是在这个时期修建而成的。明朝,京师共有包括南新仓在内的7座官仓,均集中在东城朝阳门附近。北侧有海运仓、北新仓;中部有南新仓、旧太仓、兴平仓和富新仓;南侧有禄米仓。它们共同担负着京师储粮的重任,在南粮北运的过程中起着重要的作用。

清朝对运河也十分重视。康熙帝曾把三藩、河务、漕运当作三件大事“书而悬之宫柱之上”。清代,通惠河最为兴盛的时期是在康熙时期。康熙三十五年(1696年)疏浚通惠河,河道疏浚以后,通惠河水量充足,航运能力大增。从此,入东直门、朝阳门一带南新仓、兴平仓、禄米仓、旧太仓等的漕粮,即可用驳船自大通桥向北沿内城东侧护城河直接浮运,大大方便了漕粮的运输。清代京通仓廒的建筑十分讲究,其技术较之元、明有较大改进。清中叶以后,政治腐败,财政陷入极度困难的境地。贪污之风盛行,贮量日益减少,至道光年间,南新仓储量比清初少了许多。岁月流逝,随着社会的发展,漕运制度也在不断变化。到清光绪三十一年(1905年)漕运制度彻底废止,由征粮改为征银。京城和通州的官仓也就逐渐闲置或改作他用。

1949 年中华人民共和国成立以后,南新仓由北京市百货公司一直作为百货仓库使用。1984年5月被列为北京市文物保护单位。历经600年沧桑之后的南新仓,仍保留有仓廒9座。

南新仓对研究我国运河史有着重大价值;同时,它又是元、明、清时期南粮北运的产物,是南粮济京的重要代表性建筑,也是中国古代南北方生活资料调剂的见证;此外,南新仓是我国现存古建筑中的一种特殊类型的建筑,它巧妙的布局、结构和形式以及一套完整的运作方式和管理制度,代表了我国古代劳动人民高超的智慧。

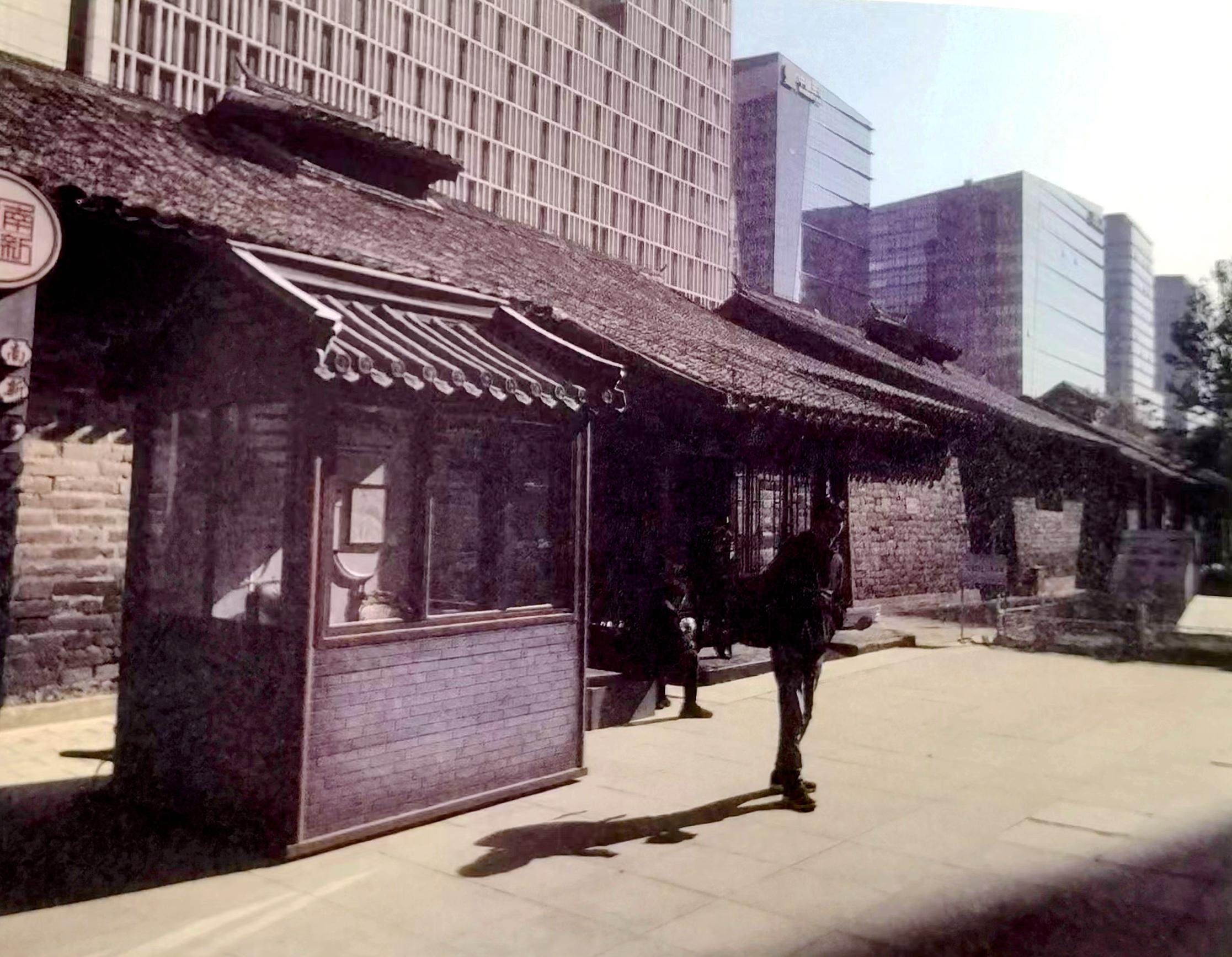

如今的南新仓早已不是当初储满粮食的仓库了,而是成为北京地标式的特色街区。走在南新仓的步行街上,感受到的不仅仅是古建筑群带给我们的历史积淀,更让人印象深刻的是它所散发出的现代气息……

(来源:北京社会科学普及系列丛书《图说北京大运河文化带》;作者:李建平、杨文利;图片来源:原文配图)